当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。

築年数が経ち、雨漏りや耐震性への不安を感じながらも、屋根の仕組みが分からず、どこから手をつければ良いか悩んでいませんか。

実は、瓦屋根の構造は、表面の瓦だけでなく、その下に隠された防水シートや野地板など、複数の部材が5つの層を成して家全体を守っています。この仕組みを知らないと、雨漏りの本当の原因が分からなかったり、業者から提案された工事が本当に適切なのか判断できなかったりする可能性があります。

そこでこの記事では、屋根修理のプロが、瓦屋根の基本的な5層構造から、棟(むね)や漆喰(しっくい)といった各部位の名称と役割、そして昔ながらの工法と現代工法の違いまで、図解を交えて徹底的に解説します。

この記事を最後まで読めば、ご自宅の屋根が抱える課題を正しく理解し、自信を持って最適なメンテナンスを選択できるようになります。悪徳業者に騙されることなく、大切な住まいを長く守るための第一歩を踏み出しましょう。

この記事でわかること

- 瓦屋根の基本的な5層構造と各層の役割

- 瓦・棟・漆喰など、屋根の各部位の名称と働き

- 昔の工法と今の工法の違い、耐震性への影響

- 雨漏りなどの症状から原因を特定する方法

- 自分で安全にできる屋根の劣化チェックリスト

- 部分補修から葺き替えまで、工事内容別の費用相場

- 地震や台風に強い屋根にするためのポイント

- 火災保険や補助金を使って修理費用を抑える方法

- 信頼できる優良な屋根修理業者の見分け方

- 悪徳業者の危険な手口と具体的な対処法

- 瓦屋根の基本的な構造とは?5層の仕組みを図解で分かりやすく解説

- 【瓦屋根構造の名称一覧】屋根の各部位とその重要な役割を解説

- 昔ながらの瓦屋根の構造は危険?現代工法との違いを徹底比較

- 瓦屋根の構造から分かる雨漏りの原因!症状別のチェックポイント

- 屋根に登らずできる!自分でできる安全なセルフチェックリスト

- 瓦屋根の修理・リフォーム費用はいくら?工事別の相場と選択肢

- 【屋根構造の種類】瓦屋根以外にはどんな選択肢がある?

- 地震や台風に負けない!災害に強い瓦屋根にするためのポイント

- 修理費用を賢く抑える!火災保険や補助金の活用ガイド

- これだけは知っておきたい!信頼できる屋根修理業者の見分け方

- 「今すぐ契約を」は危険!悪徳業者の手口と絶対避けるべき断り方

- 瓦屋根の構造を理解して最適なメンテナンス計画を立てよう

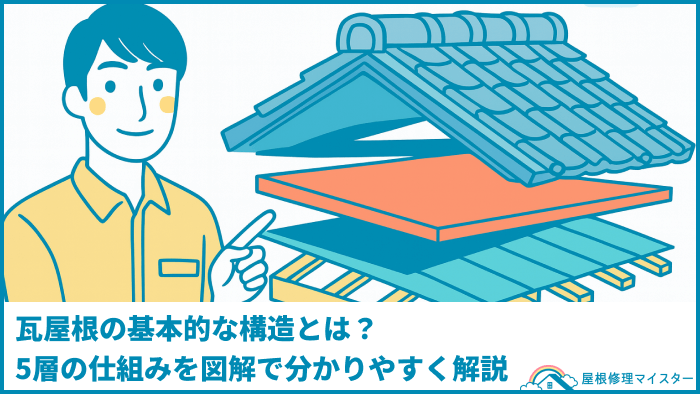

瓦屋根の基本的な構造とは?5層の仕組みを図解で分かりやすく解説

瓦屋根は、単に瓦が乗っているだけではありません。実は、複数の部材が精密に組み合わさった5つの層で構成されており、それぞれが重要な役割を担っています。この層構造を理解することが、ご自宅の屋根の状態を正しく把握し、適切なメンテナンスを行うための第一歩です。

なぜなら、これらの層が連携して機能することで、初めて雨水の侵入を確実に防ぎ、屋根全体の強度を保ち、お住まいを長く安全に守ることができるからです。

ここでは、瓦屋根を構成する基本的な5つの層について、その役割を一つひとつ分かりやすく解説します。

瓦屋根を構成する5つの層

- 1層目:屋根瓦|建物を風雨から守る一番外側の部分

- 2層目:防水シート(ルーフィング)|雨水の侵入を防ぐ最後の砦

- 3層目:野地板|屋根全体を支える下地材

- 4層目:垂木|屋根の勾配を作る骨組み

- 5層目:母屋・小屋束・棟木|屋根の重みを支える主要構造部

これらの構造を理解することで、専門業者と話す際にも的確な要望を伝えられるようになります。

1層目:屋根瓦|建物を風雨から守る一番外側の部分

1層目の屋根瓦は、お住まいの外観を決めると同時に、雨や風、紫外線から建物を直接守る「鎧」のような最も重要な役割を果たします。瓦自体が非常に高い耐久性と防水性を持っているため、屋根を守る最初の防衛ラインとして機能します。

例えば、大雨が降った際には、瓦の表面を水が滑り落ち、谷部分を通って効率的に排水されることで、下の層への浸水を防ぎます。伝統的な和瓦であれば、その独特な形状は日本の多雨な気候に合わせて排水性を高める工夫がされており、モダンな洋瓦ならデザイン性に加えて強風に耐える工夫が施されています。

ご自宅の屋根の状態が気になる方は、まず地上から安全にチェックしてみましょう。

地上からできる屋根瓦のセルフチェックリスト

- ひび割れ・欠け: 瓦に目に見える割れや欠けはないか。

- ズレ・浮き: 瓦が所定の位置からズレたり、浮き上がったりしていないか。

- コケ・カビ: 特定の場所にコケやカビが異常に繁殖していないか。

また、屋根瓦には主に2つの種類があり、ご自宅の瓦がどちらのタイプか知っておくとメンテナンスの際に役立ちます。

主な屋根瓦の種類と特徴

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 陶器瓦 | 粘土を焼き固めた瓦。塗装が不要で、色あせの心配がほとんどない。耐久性が非常に高い。 |

| セメント瓦 | セメントと砂を主成分とする瓦。定期的な塗装メンテナンスが必要。デザインが豊富。 |

これらのサインを見つけたら、専門家による詳細な点検を検討する時期かもしれません。

2層目:防水シート(ルーフィング)|雨水の侵入を防ぐ最後の砦

2層目にある防水シート(ルーフィング)は、瓦の隙間から入り込んでしまった雨水が建物内部へ侵入するのを防ぐ「最後の砦」です。瓦だけでは防ぎきれない横殴りの雨や、万が一瓦が破損した際に、この防水シートが二次防水層として機能し、雨漏りを最終的に食い止めます。

例えば、台風のような強風を伴う雨では、瓦の重なり合ったわずかな隙間から水が吹き込むことがあります。その際、防水シートが健全であれば、侵入した水はシートの上を流れて軒先から排出され、下の野地板や建物内部を守ります。

しかし、この防水シートの寿命は一般的に20年~30年です。築年数が経過したお住まいでは、シートが経年劣化で硬化・破断し、雨漏りの直接的な原因になっているケースが少なくありません。屋根のリフォームを検討する際は、必ず見積もりに防水シートの交換が含まれているか確認することが重要です。

防水シートの種類と選び方

| 種類 | 耐久性・特徴 |

|---|---|

| アスファルトルーフィング | 従来から広く使われている標準的な防水シート。比較的安価。 |

| 改質アスファルトルーフィング | アスファルトにポリマーなどを加え、耐久性や柔軟性を高めた高性能シート。長持ちする分、費用は少し高め。 |

見えない部分だからこそ、防水シートの性能が屋根の寿命を大きく左右します。

3層目:野地板|屋根全体を支える下地材

3層目の野地板は、防水シートや重い屋根瓦を物理的に支える「土台」であり、屋根全体の強度を左右する基礎となる部材です。野地板がしっかりしていなければ、屋根材を固定している釘が緩み、瓦のズレや強風による飛散といった深刻なトラブルに繋がります。

防水シートの劣化によって雨水が野地板にまで達すると、木材である野地板は湿気で腐食し始め、強度が著しく低下します。もし天井にシミを見つけた場合、それは野地板の腐食がかなり進行し、雨水が室内近くまで到達している危険なサインかもしれません。

もしご自宅に屋根裏の点検口があれば、無理のない範囲で確認することも可能です。

屋根裏から確認できる野地板の劣化サイン

- シミ・カビ: 板の表面に雨水が染みた跡やカビが発生していないか。

- 変色・湿り気: 木材の色が黒っぽく変わっていたり、触ると湿っていたりしないか。

ただし、屋根裏での作業は危険を伴います。少しでも異変を感じたら、無理せず専門家に相談するのが最も安全で確実な方法です。

4層目:垂木|屋根の勾配を作る骨組み

4層目の垂木は、屋根に雨水をスムーズに流すための傾斜(勾配)を作り出し、野地板を介して屋根全体の重さを支える、建物の「骨格」にあたる重要な部材です。この垂木が適切な間隔と強度で配置されていることで、屋根は本来の形状を保ち、瓦や積雪の重さに長期間耐えることができます。

もし野地板の腐食を放置すると、そこから伝わった湿気で垂木までもが腐食する可能性があります。垂木が損傷すると、屋根の面が波打つように変形したり、一部分がへこんだりすることがあります。ご自宅の屋根を横から見て、一直線であるはずのラインが歪んで見えたら、構造部分に問題が発生しているサインであり、専門家による緊急の点検が必要です。

垂木の修理や交換は、一度屋根をすべて剥がす必要がある大規模な工事となり、費用も高額になりがちです。問題が垂木にまで及ぶ前に、防水シートや野地板の段階でメンテナンスを行うことが、結果的に総費用を抑える最も賢明な方法と言えます。

5層目:母屋・小屋束・棟木|屋根の重みを支える主要構造部

5層目にある母屋・小屋束・棟木といった部材は、垂木を支え、屋根全体の非常に大きな重みを柱や梁といった建物の主要構造部へと伝える、屋根の「中心的な骨組み」です。これらの小屋組が屋根の荷重を適切に分散させることで、建物全体のバランスと耐震性を保ち、安全な居住空間を維持しています。

通常、小屋組は雨水が直接当たる場所ではありません。しかし、長年にわたって雨漏りを放置すると、垂木から伝わった水分で腐食する最悪のケースも考えられます。もし小屋組にまで損傷が及んだ場合、屋根の重みで家全体が歪むなど、建物の安全性に関わる極めて深刻な事態に発展しかねません。

ここまで劣化が進むと、修理費用も数百万円単位になる可能性があります。屋根の表面的な部分(瓦や防水シート)のメンテナンスを適切な時期に行うことが、いかに建物の構造躯体を守り、将来的な大規模修繕費用を節約するかに繋がります。

屋根の構造を正しく理解することは、お住まいの資産価値を守るための第一歩です。定期的な専門家による点検で、安心できる暮らしを維持しましょう。

【瓦屋根構造の名称一覧】屋根の各部位とその重要な役割を解説

瓦屋根は、普段私たちが見ている瓦だけでなく、その下に隠れた多くの部材が複雑に組み合わさってできています。それぞれの部材の名称と役割を知ることは、ご自宅の屋根の状態を正しく理解するための第一歩です。

各部位がどのような働きをしているかを把握すれば、専門業者との会話がスムーズに進み、修理の見積もり内容も深く理解できます。さらに、ご自宅の屋根に起きている不具合の原因を推測する手がかりにもなります。

この記事では、瓦屋根を構成する主要なパーツについて、その名称と役割を分かりやすく解説します。

この章で解説する屋根の部位

- 瓦(和瓦・洋瓦):屋根の顔であり、雨風から家を守る主役です。

- 棟(むね):屋根のてっぺんで、雨水の侵入を防ぐ最も重要な部分です。

- 軒先(のきさき)・ケラバ:屋根の端の部分で、外壁を守る役割を持ちます。

- 下地(したじ):瓦の下に隠れ、防水や屋根全体の強度を支える縁の下の力持ちです。

これらの部位がどこにあって、どんな重要な役割を担っているのか、一つひとつ見ていきましょう。

瓦(和瓦・洋瓦)|屋根の顔であり防水の主役

「瓦」は、屋根の最も外側にあり、厳しい雨風から建物を守る最も重要な役割を担っています。瓦自体が一次的な防水層として機能し、太陽の紫外線や雨粒を直接受け止め、屋根内部への侵入を第一線で防いでいるからです。

瓦には、日本の伝統的な景観を作る「和瓦」と、洋風住宅に合うモダンなデザインの「洋瓦」があります。これらは見た目の違いだけでなく、素材(陶器、セメントなど)や形状も異なり、住まいの外観イメージを大きく左右します。

しかし、この瓦がたった1枚でも割れたり、台風などでズレたりすると、そこが雨水の侵入口となり、雨漏りの直接的な原因となってしまいます。瓦は家の美観を保つだけでなく、防水の最前線として機能する極めて重要なパーツなのです。

棟(むね)|屋根の頂点で雨仕舞いの要

「棟(むね)」とは、屋根の面と面が交わる頂上部分のことで、雨漏りを防ぐ上で非常に重要な箇所です。なぜなら、棟は屋根の中で最も雨風の影響を受けやすく、構造的にも雨水が侵入しやすい弱点となりうるため、専門的な部材でしっかり守る必要があるからです。

棟は、いくつかの専門的なパーツが組み合わさってできています。ここでは、棟を構成する主な部位とその役割を見ていきましょう。

棟を構成する主な部位

- 棟瓦(のし瓦・冠瓦):棟を形作るための専用の瓦です。

- 鬼瓦:棟の端に取り付けられ、雨仕舞いと装飾を兼ねる瓦です。

- 漆喰(しっくい):棟瓦を固定し、隙間を埋める防水材です。

これらの部材が一体となって機能することで、屋根のてっぺんからの雨漏りを防いでいます。

棟瓦(のし瓦・冠瓦)|棟を構成する専用の瓦

「棟瓦」は、棟を形成するために使われる専用の瓦の総称で、複数の種類が組み合わさって頑丈な構造を作っています。平らな「のし瓦」を何段か積み重ね、その一番上に半円形や三角形の「冠瓦(かんむりがわら)」を被せることで、雨水が内部に浸透しないように設計されています。

しかし、地震の強い揺れや大型台風の強風によって、この棟瓦がズレたり、歪んだり、最悪の場合は崩れてしまうことがあります。棟瓦のわずかなズレや歪みでも、そこから雨水が侵入して雨漏りの大きな原因となるため、早期発見と早期補修が非常に重要です。

鬼瓦|棟の端に置かれる装飾と厄除けの瓦

「鬼瓦」は、棟の両端に取り付けられる特別な瓦で、雨水の侵入を防ぐ機能的な役割と、家を守る装飾的な役割を兼ね備えています。棟の末端部分は雨水が入り込みやすい箇所であり、そこをしっかりと覆って保護するという実用的な目的があります。それに加え、古くから伝わる厄除けの願いや、家紋を入れて家の象徴とする装飾としての意味合いも持っています。

鬼瓦自体は非常に丈夫ですが、その周りを固定している漆喰が経年劣化でひび割れたり剥がれたりすることがあります。漆喰が劣化すると、鬼瓦がグラついたり傾いたりし、その隙間から雨水が内部に侵入する危険性が高まります。

漆喰(しっくい)|棟瓦の固定と防水を担う材料

「漆喰」は、棟瓦の隙間を埋めて接着・固定し、雨水の侵入を防ぐために使われる、白いペースト状の材料です。漆喰が瓦と瓦の隙間をぴったりと塞ぎ、内部にある葺き土(ふきつち)や下地を雨風から保護するという、防水の重要な役割を担っています。

この漆喰は、紫外線や風雨に常に晒されているため、時間とともに劣化し、ひび割れや剥がれが生じます。剥がれた漆喰をそのまま放置すると、そこから雨水が浸入し、棟の内部の土が流出して棟が崩れる原因になったり、直接的な雨漏りに繋がったりします。

漆喰の補修は高所での作業となり大変危険です。不適切な補修でかえって状態を悪化させる可能性もあるため、専門業者に依頼するのが最も安全で確実な方法です。

軒先(のきさき)・ケラバ|屋根の端部分の名称と役割

「軒先(のきさき)」と「ケラバ」は屋根の端の部分を指す名称で、どちらも外壁や窓を雨から守る重要な役割があります。軒先は雨樋が付く水平な端の部分、ケラバは切妻屋根などの「へ」の字型の斜辺の端を指します。これらの部分を専用の部材でしっかり仕上げることで、風雨の吹き込みを防ぎ、建物の寿命を延ばしています。

ここでは、軒先とケラバを構成する主な部材について、その役割を詳しく見ていきましょう。

軒先・ケラバを構成する主な部位

- 軒先瓦:屋根の先端で雨水を雨樋へスムーズに導く瓦です。

- 雨樋(あまどい):軒先の雨水を集めて、適切に排水する設備です。

- 破風板(はふいた)・鼻隠し(はなかくし):屋根の側面や軒先を保護する板です。

これらの部材が連携して機能することで、建物を雨水のダメージから守っています。

軒先瓦|屋根の先端で雨水を雨樋へ導く

「軒先瓦」は、屋根の最も低い先端部分(軒先)に使われる、特殊な形状をした専用の瓦です。屋根の表面を流れてきた雨水が、屋根材の裏側に回り込むことなく、スムーズに真下の雨樋へと流れ込むように誘導する役割があります。これにより、屋根内部への雨水の吹き込みを防ぎます。

もし軒先瓦がズレたり破損したりすると、雨水が正しく排水されず、軒先の下にある「鼻隠し」といった木部を腐食させる原因になります。また、軒先は下から吹き上げる強風の影響を最も受けやすい部分でもあるため、釘などでしっかりと固定されているかが重要です。

雨樋(あまどい)|軒先の雨水を集めて排水する設備

「雨樋」は、軒先に沿って取り付けられ、屋根に降った大量の雨水を集めて、地上や排水溝へ安全に排水するための重要な設備です。もし雨樋がなければ、屋根から流れ落ちる雨水が直接外壁を汚したり、地面に叩きつけられて跳ね返り、建物の基礎部分を傷めたりする可能性があります。

しかし、雨樋には落ち葉や砂、ゴミなどが溜まりやすく、詰まりの原因となります。雨樋が詰まると、雨水が溢れ出してしまい、外壁の劣化や想定外の場所からの雨漏りを引き起こすことがあるため、定期的な清掃や点検が欠かせません。

破風板(はふいた)・鼻隠し(はなかくし)|屋根の側面と軒先を保護する板

「破風板(はふいた)」と「鼻隠し(はなかくし)」は、それぞれ屋根の側面(ケラバ)と軒先に取り付けられる板状の部材です。普段は見えない屋根の骨組み(垂木など)や下地材(野地板)の断面が、直接風雨や紫外線に晒されるのを防ぎ、建物の耐久性を高めるという重要な役割を担っています。

破風板と鼻隠しの位置

- 破風板:切妻屋根の斜辺部分(山形になっている側)に取り付けられる板

- 鼻隠し:雨樋が取り付けられる水平な軒の先端部分にある板

これらの板の塗装が剥げたり、板自体が腐食したりすると、その隙間から雨水が侵入し、内部の下地材を腐食させる深刻な事態に繋がります。表面の塗装が色褪せたり剥がれてきたりしたら、塗り替えメンテナンスが必要なサインです。

下地(したじ)|瓦の下に隠れた重要な構造部分

「下地」は、瓦の下に隠れていて普段は見えませんが、屋根の防水性や耐久性を支える非常に重要な部分です。なぜなら、瓦だけでは防ぎきれない雨水を最終的に食い止めたり、屋根全体の重みを支えたりする役割を下地部分が担っているからです。

下地の状態が、屋根の本当の寿命を決めると言っても過言ではありません。ここでは、下地を構成する主要な部材とその役割を解説します。

下地を構成する主な部位

- 防水シート(ルーフィング):瓦を突破した雨水を防ぐ、最後の砦です。

- 野地板(のじいた):防水シートや瓦を支える、屋根の土台です。

- 桟木(さんぎ):現代の工法で瓦を引っ掛けて固定する木材です。

これらの下地部材が健全であってこそ、瓦屋根はその性能を最大限に発揮できます。

防水シート(ルーフィング)|二次防水として雨漏りを防ぐ

「防水シート(ルーフィング)」は、瓦の下、野地板の上に敷かれているシート状の建材で、雨漏りを防ぐ最後の砦となる極めて重要な部材です。万が一、瓦の隙間から雨水が侵入しても、この防水シートが受け止めて屋根内部への浸水を防ぐ「二次防水」の役割を果たします。

しかし、この防水シートも永久にもつわけではなく、一般的な寿命は約20年から30年と言われています。経年劣化で硬化してひび割れたり、破れたりすると防水機能が失われ、雨漏りに直結します。そのため、屋根の葺き替え工事を行う際には、この防水シートも必ず新しいものに交換するのが基本です。

野地板(のじいた)|瓦と防水シートを支える下地

「野地板」は、屋根の骨組みである垂木(たるき)の上に取り付けられる合板などの板状の下地材で、その上の防水シートや瓦を支える土台となる部分です。この野地板がしっかりしていないと、防水シートを正しく張れず、瓦を安定して固定することもできません。

雨漏りによって野地板が長期間濡れると、木材が腐食して強度が著しく低下します。腐食した野地板は手で押しただけでブヨブヨと凹むようになり、屋根材を支える力を失ってしまいます。劣化が激しい場合は、葺き替え工事の際に野地板の増し張りや張り替えが必要になります。

桟木(さんぎ)|瓦を引っ掛けて固定するための木材

「桟木(さんぎ)」は、現代の瓦屋根工法である「引掛け桟瓦葺き工法」で使われる、瓦を引っ掛けて固定するための細い木材です。野地板の上に水平に、等間隔で打ち付けた桟木に、瓦の裏側にあるツメを引っ掛けて固定します。これにより、瓦が地震の揺れや強風でズレたり滑り落ちたりするのを防ぎ、屋根の耐震性や耐風性を格段に向上させています。

昔ながらの「土葺き工法」では桟木がなく、大量の土の重みで瓦を固定していましたが、桟木を使う現代の工法は屋根を大幅に軽量化できるため、建物の耐震性向上に大きく貢献しています。

昔ながらの瓦屋根の構造は危険?現代工法との違いを徹底比較

昔ながらの土を大量に用いる瓦屋根は、現代の工法に比べて非常に重く、地震の揺れに対して構造的なリスクが高いと言えます。なぜなら、瓦を固定する方法が根本的に異なり、屋根全体の重量に2倍以上の差が生まれるからです。

この違いを理解することは、ご自宅の耐震性を正しく評価し、最適なメンテナンスを判断する上で非常に重要です。ここでは、旧来の「土葺き工法」と現代の「引掛け桟瓦葺き工法」を比較し、それぞれの特徴を解説します。

「土葺き工法」と「引掛け桟瓦葺き工法」の比較

| 比較項目 | 土葺き工法(旧工法) | 引掛け桟瓦葺き工法(現行工法) |

|---|---|---|

| 構造・固定方法 | 野地板の上に大量の土を敷き、瓦を乗せて固定する。 | 野地板の上に防水シートを敷き、桟木を打ち付けて瓦を引っ掛け、釘で固定する。 |

| 屋根の重さ(目安) | 非常に重い(約60kg/㎡) | 比較的軽い(約30kg/㎡) |

| 耐震性 | 低い(重いため地震の揺れの影響を受けやすい) | 高い(軽量なため建物の重心が低く、揺れにくい) |

| メリット | 断熱性や遮音性に優れる。 | 軽量で耐震性が高い。ズレや落下に強い。 |

| デメリット | 非常に重く、建物への負担が大きい。地震で土が崩れ、瓦がズレたり落下したりする危険性が高い。 | 土葺き工法に比べると、断熱性・遮音性はやや劣る。 |

| 推奨される対策 | 耐震性の高い「引掛け桟瓦葺き工法」への葺き替えリフォームを強く推奨。 | 定期的な点検とメンテナンス。 |

ご覧の通り、土葺き工法は屋根に大きな負荷をかけています。例えば、一般的な30坪の住宅の場合、屋根の総重量は土葺き工法で約6トンにもなりますが、引掛け桟瓦葺き工法ならその半分以下の約3トンにまで軽量化が可能です。この3トンの差が、地震発生時の建物の揺れ幅を大きく左右し、倒壊リスクに直結します。

もしご自宅が1990年代以前に建てられ、一度も屋根のリフォームをしていない場合、土葺き工法である可能性が高いでしょう。ご自宅の屋根の工法を確認し、将来の災害リスクに備えることが、ご家族の安全を守る上で極めて重要です。屋根の軽量化は、耐震補強において最も効果的な対策の一つなのです。

瓦屋根の構造から分かる雨漏りの原因!症状別のチェックポイント

天井のシミや瓦のズレといった雨漏りのサインは、屋根の構造のどこに問題があるかを示す重要な手がかりです。症状別に原因を推測することで、修理の必要性や緊急度を判断できます。雨漏りの原因は1箇所とは限らず、瓦の割れから防水シートの破れ、下地材の腐食まで、複数の部材が連鎖的に劣化している可能性があります。そのため、表面的な症状だけでなく構造的な問題を理解することが、根本的な解決に繋がります。

この記事では、ご自宅で確認できる症状別に、考えられる原因とチェックポイントを解説します。

主な症状から分かる雨漏りの原因

- 天井のシミ・カビ: 防水シートの劣化や破れが疑われます。

- 瓦のズレ・浮き・割れ: 瓦を固定する桟木(さんぎ)の腐食や、強風・地震の影響が考えられます。

- 漆喰の剥がれ・崩れ: 屋根の頂上部分(棟)からの浸水リスクが高まっています。

- 外壁の雨だれ・コケ: 屋根のフチにある板金部分の劣化や破損が原因かもしれません。

例えば、天井にシミを発見した場合、それは単なる雨漏りではなく、屋根の内部構造で問題が起きているサインです。多くの場合、瓦の下にある防水シート(ルーフィング)が破れ、下地である野地板(のじいた)まで水が達し、腐食が進んでいる可能性を示唆します。

また、屋根の瓦がズレているのを見つけたら、それを支えている桟木(さんぎ)が腐食しているのかもしれません。このように、目に見える症状から、構造のどの部分に問題があるのかをある程度特定できます。ご自宅の症状と照らし合わせ、適切なメンテナンスの必要性を判断しましょう。

屋根に登らずできる!自分でできる安全なセルフチェックリスト

専門家でなくても、地上から安全に自宅の屋根の状態をチェックできるポイントがあります。ご自身で屋根に登ることは転落などの重大な事故につながるため、絶対にやめてください。

事前に屋根の状態をある程度把握しておくことで、専門業者に相談する際に的- 確な質問ができ、修理の必要性や緊急度を判断する手助けになります。双眼鏡やスマートフォンのカメラのズーム機能を使えば、地上からでも多くのことが確認可能です。特に、台風や大雨、地震の後は変化が起こりやすいため、チェックに適したタイミングといえます。

以下のリストを参考に、まずはご自宅の屋根を観察してみましょう。

地上から確認できるセルフチェックリスト

- 棟(屋根の頂上部分)のチェック: 棟全体がまっすぐか、歪みや蛇行がないかを確認します。棟瓦のズレや浮きも重要な劣化サインです。

- 瓦本体のチェック: 瓦にひび割れ、欠け、大きなズレがないか見てみましょう。1枚でもズレていると、そこから雨水が侵入する可能性があります。

- 漆喰(棟瓦の土台)のチェック: 棟瓦の下にある白い部分(漆喰)が剥がれたり、崩れたりしていないか確認します。漆喰が劣化すると、棟の固定力が弱まります。

- 軒天(屋根の裏側)のチェック: 軒下の天井部分に雨染みやカビ、剥がれがないか確認します。軒天のシミは、屋根内部で雨漏りが起きているサインかもしれません。

- 雨樋(あまどい)のチェック: 雨樋に落ち葉やゴミが詰まっていないか、割れや外れがないか確認します。雨樋の不具合は、外壁の劣化や雨漏りの原因になります。

このセルフチェックは、あくまで初期診断です。もしリストの項目に1つでも当てはまる点や、少しでも気になる箇所があれば、それは専門家による詳細な点検が必要なサインです。安全を最優先し、屋根の上の確認は必ずプロの業者に依頼してください。

瓦屋根の修理・リフォーム費用はいくら?工事別の相場と選択肢

瓦屋根の修理やリフォームにかかる費用は、屋根の劣化状況や選ぶ工事の方法によって、数万円の小さな補修から数百万円規模の大きな工事まで幅広く変動します。なぜなら、瓦一枚を交換するだけで済む場合と、屋根全体を新しいものに取り替える葺き替え工事とでは、必要な材料や手間、工期が全く異なるからです。

例えば、瓦のひび割れやズレを直す部分補修なら3万円から10万円程度、棟瓦を積み直す工事は20万円から50万円、屋根全体を新しくする葺き替え工事では150万円から300万円ほどが一般的な費用相場です。ご自宅の状況に合わせて最適な工事を選ぶことが大切になります。

工事を選ぶ際は、現在の劣化症状、将来的なメンテナンス計画、そしてご自身の予算という3つの視点で総合的に判断することが重要です。まずは、以下の表で工事ごとの費用相場と特徴を把握し、ご自宅のケースに当てはめてみましょう。

瓦屋根の工事内容別 費用相場・メリット・デメリット一覧

| 工事内容 | 費用相場(一式) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 瓦の部分補修(差し替え・ズレ直し) | 3万円~10万円 | 費用を安く抑えられる。工期が短い。 | あくまで応急処置。他の箇所で不具合が再発する可能性がある。 |

| 漆喰の詰め直し | 10万円~40万円 | 棟の固定力が回復し、雨水の浸入を防ぐ。 | 瓦や下地に問題がある場合は解決しない。定期的なメンテナンスが必要。 |

| 棟の取り直し(積み直し) | 20万円~50万円 | 棟の歪みが解消され、耐震性・防水性が向上する。 | 屋根全体の劣化は改善されない。足場の設置費用が別途かかる場合がある。 |

| 屋根葺き替え工事 | 150万円~300万円 | 屋根全体の重量が軽くなり、耐震性が大幅に向上する。防水性・断熱性も一新される。 | 費用が高額になる。工期が長い。 |

この表はあくまで一般的な目安です。正確な費用は、屋根の面積、劣化の進行度、使用する材料によって変動します。信頼できる専門業者に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを取ることが、適正価格で最適な工事を選択するための最も確実な方法です。

【屋根構造の種類】瓦屋根以外にはどんな選択肢がある?

ご自宅の屋根リフォームを考えるなら、伝統的な瓦屋根の他にも、現代的で機能的なスレート屋根や金属屋根といった多様な選択肢があることを知っておくことが、最適な屋根選びの第一歩になります。なぜなら、屋根材の種類によって、見た目のデザインはもちろん、工事にかかる費用、家の耐震性に関わる重さ、そして将来のメンテナンスの手間が大きく異なるためです。ご自身の希望や予算に最も合った屋根を見つけるためには、それぞれの特徴を比較検討することが不可欠です。

例えば、セメントが主成分のスレート屋根はカラーバリエーションが豊富で初期費用を抑えやすい一方、10年程度で塗装メンテナンスが必要になることがあります。対して、ガルバリウム鋼板などの金属屋根は非常に軽量で地震に強く、錆びにくいため長持ちしますが、材料費がやや高くなる傾向にあります。

屋根材選びで迷わないために、まずは代表的な屋根材の種類と特徴を一覧で比較してみましょう。

主な屋根材の種類と特徴の比較

| 項目 | 瓦屋根(陶器瓦) | スレート屋根 | 金属屋根(ガルバリウム鋼板) |

|---|---|---|---|

| 主な素材 | 粘土 | セメント、繊維材 | 鉄、アルミニウム、亜鉛 |

| 初期費用(m²あたり) | 9,000円~20,000円 | 5,000円~9,000円 | 6,000円~13,000円 |

| 重さ(1坪あたり) | 約160kg | 約70kg | 約20kg |

| 耐用年数 | 50年以上 | 20年~30年 | 30年~50年 |

| メンテナンス | 漆喰の補修(10年~20年) | 塗装(10年~15年) | 塗装(10年~20年) |

| メリット | 耐久性が非常に高い、塗装不要 | デザインや色が豊富、初期費用が安い | 軽量で耐震性が高い、錆びにくい |

| デメリット | 重い、初期費用が高い、衝撃で割れることがある | 定期的な塗装が必要、割れやすい | 傷に弱い、雨音が響きやすいことがある |

屋根材選びで後悔しないためには、デザインの好みだけでなく、お住まいの地域の気候(雪が多い、台風が多いなど)や、ご自身が将来どれくらいの頻度でメンテナンスをしたいかといった長期的な視点で比較検討することが重要なポイントです。それぞれの屋根材が持つメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身のライフプランに合った最適な選択をしましょう。

地震や台風に負けない!災害に強い瓦屋根にするためのポイント

災害に強い瓦屋根にするには、現在の防災基準である「ガイドライン工法」で施工し、軽くて丈夫な「軽量防災瓦」を選ぶことが極めて重要です。なぜなら、昔の工法と比べて、地震の揺れや台風の強風による瓦のズレや落下のリスクを劇的に低減できるからです。

具体的には、以下の技術を取り入れることで屋根の防災性が飛躍的に向上します。

災害に強い屋根にするための主な対策

- ガイドライン工法で施工する:瓦を1枚1枚すべて釘やビスで下地に固定する工法です。さらに、屋根の頂点にある棟(むね)の部分は、専用の補強金具を使って強化します。これにより、地震や強風で瓦が飛んだり、棟が崩れたりするのを防ぎます。

- 軽量防災瓦を選ぶ:従来の瓦に比べて重さが半分以下になることもある屋根材です。屋根が軽くなることで建物の重心が低くなり、地震の際の揺れを小さく抑える効果があります。また、瓦同士がしっかりとかみ合う構造(ロック機能)を持っているため、強風によるめくれ上がりにも強いのが特徴です。

- 雪止め金具を設置する:雪が多い地域では必須の対策です。屋根に積もった雪が一度に滑り落ちるのを防ぎ、雨樋の破損や人への被害といった二次災害を防止します。

これらの対策を組み合わせることで、瓦屋根は「災害に弱い」という昔のイメージを覆し、非常に強固な屋根になります。ご自宅の屋根の防災性能を高めるためには、これらの現代的な技術の導入を検討することが、安心な暮らしへの第一歩です。

修理費用を賢く抑える!火災保険や補助金の活用ガイド

瓦屋根の修理費用は、火災保険や自治体の補助金を活用することで、自己負担を大きく軽減できる可能性があります。なぜなら、台風や大雪などの自然災害による損害は火災保険の補償対象となる場合が多く、また、耐震や省エネを目的としたリフォームには国や自治体が補助金制度を設けていることがあるからです。

例えば、台風による瓦の飛散は火災保険の「風災補償」が適用される可能性があります。また、重い瓦から軽い屋根材へ葺き替える際に、お住まいの自治体が実施する耐震リフォーム補助金制度などを活用できるケースもあります。

ただし、これらの制度を利用するには一定の条件を満たす必要があります。まずは専門業者に相談し、ご自宅の状況が対象になるか確認することが、賢く費用を抑えるための確実な第一歩です。ここでは、火災保険と補助金を活用するための具体的な方法と注意点を解説します。

自然災害による屋根修理は火災保険の対象に

台風、強風、大雪、雹(ひょう)といった自然災害によって屋根が破損した場合、ご加入の火災保険で修理費用が補償される可能性があります。経年劣化は対象外ですが、災害が原因であると認められれば、保険金を修理に充てることができます。

火災保険が適用される主な自然災害

- 風災: 台風や竜巻、強風によって瓦がズレたり、飛散したり、物が飛んできて破損した場合。

- 雪災: 大雪の重みで屋根が歪んだり、垂木が損傷したり、積雪の落下で瓦が破損した場合。

- 雹災: 雹(ひょう)が降ってきて、瓦にひびが入ったり、割れたりした場合。

火災保険申請の基本的な流れ

- 被害状況の記録: 安全な場所から、被害箇所を日付が分かるように写真や動画で撮影します。

- 保険会社へ連絡: 契約している保険会社または代理店に連絡し、被害状況を報告します。

- 修理業者へ見積もり依頼: 保険申請に必要な「修理見積書」と「被害状況報告書」の作成を専門業者に依頼します。

- 保険会社の審査: 提出された書類をもとに、保険会社が損害調査(現地調査含む)を行い、保険金額を決定します。

申請には被害発生から3年以内という期限があるため、被害に気づいたら速やかに行動することが重要です。「保険金が必ず使える」といった甘い言葉で契約を迫る悪質な業者には注意し、まずは信頼できる業者に相談しましょう。

お住まいの地域のリフォーム補助金を探す方法

屋根の葺き替えなど、耐震性や省エネ性能を高めるリフォームを行う場合、国や自治体の補助金・助成金制度を利用できることがあります。お住まいの地域で利用できる制度がないか、工事契約前に確認することをおすすめします。

補助金の対象となりやすいリフォーム工事

- 耐震化リフォーム: 地震による倒壊リスクを減らすため、重い瓦屋根から軽量な金属屋根などに葺き替える工事。

- 省エネリフォーム: 遮熱・断熱性能の高い屋根材や塗料を使用し、住宅のエネルギー効率を高める工事。

- 地域の景観維持: 景観条例がある地域で、指定された瓦や工法を用いて修理・リフォームする場合。

補助金制度の探し方

- 自治体のウェブサイトで検索: 「(お住まいの市区町村名) 屋根 補助金」「(都道府県名) 耐震リフォーム 助成金」といったキーワードで検索します。

- 担当窓口に問い合わせる: 市役所や区役所の建築指導課、環境政策課などがリフォーム関連の補助金の窓口となっていることが多いです。

- 専門の検索サイトを利用する: 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が運営する「地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト」で、全国の制度を横断的に検索できます。

補助金制度は、年度ごとに予算や受付期間が定められており、申請が上限に達し次第、締め切られることがほとんどです。利用を検討する場合は、早めに情報収集を開始し、申請条件や手続きの流れを工事業者に相談しながら進めるとスムーズです。

火災保険や補助金は、手続きが複雑に感じるかもしれませんが、活用できれば大きなメリットがあります。まずは屋根の状態を正確に診断し、各種制度の利用実績が豊富な専門業者に相談することから始めてみてください。

これだけは知っておきたい!信頼できる屋根修理業者の見分け方

信頼できる屋根修理業者を見抜くには、見積書の内容、保有資格、地元での評判といった客観的な基準で判断することが不可欠です。屋根工事は専門性が高く、一度工事をすると内部の確認が難しいため、業者選びを誤ると、高額請求や手抜き工事といった後悔に繋がりかねません。

大切な住まいを守るため、以下のポイントを押さえて、悪徳業者を避け、安心して任せられる優良業者を選びましょう。

優良な屋根修理業者のチェックリスト

| チェック項目 | 確認するポイント |

|---|---|

| 見積書 | 「工事一式」ではなく、「足場代」「防水シート代」など項目ごとに単価と数量が明記されているか。 |

| 資格・許可 | 建設業許可や「かわらぶき技能士」などの専門資格を保有しているか。 |

| 施工実績 | ホームページなどで、具体的な施工事例(写真、工事内容、費用など)を公開しているか。 |

| 現地調査・説明 | 屋根の状態を写真で見せながら、なぜその工事が必要なのか、分かりやすく説明してくれるか。 |

| 保証制度 | 工事後の保証内容や期間が、口約束ではなく書面で明確に示されているか。 |

| 地元での評判 | 長年にわたり地域で営業しており、良い口コミや評判があるか。 |

こんな業者は要注意!悪徳業者の典型的な手口

一方で、注意すべき業者の特徴も知っておくことが重要です。以下のような手口には特に警戒してください。

- 突然の訪問営業: 「近所で工事をしていたら、お宅の屋根の異常が見えた」などと言って、アポなしで訪問し、無料点検を勧めてくる。

- 不安を過剰に煽る: 「このままでは間違いなく雨漏りする」「すぐに修理しないと家がダメになる」と専門用語を交えて危機感を煽り、冷静な判断をさせない。

- その場での契約を迫る: 「本日中に契約すれば大幅に値引きします」「このキャンペーンは今日までです」などと言い、考える時間を与えずに契約を急かす。

もしこのような業者に出会ったら、「家族と相談してから決めます」「必ず相見積もりを取ることにしています」とはっきり伝え、その場で契約しないことが鉄則です。

後悔しない屋根修理の第一歩は、業者選びにあります。複数の業者から見積もりを取り、対応や提案内容をじっくり比較することが、最も確実で安心な方法と言えるでしょう。

「今すぐ契約を」は危険!悪徳業者の手口と絶対避けるべき断り方

「今すぐ契約すれば安くなる」といった言葉で契約を急がせる業者とは、その場で絶対に契約してはいけません。なぜなら、悪徳業者は訪問販売などで消費者に冷静に考える時間を与えず、不安を巧みに煽って高額で不要な工事契約を結ばせようとするからです。

突然の訪問で「このままでは大変なことになる」などと言われると、誰でも不安になるものです。しかし、その不安こそが悪徳業者の狙いです。冷静に対処するため、具体的な手口と毅然とした断り方を知っておくことが、あなたの家と資産を守る最大の武器となります。

悪徳業者の典型的な手口

- 無料点検商法:「近所で工事をしていますが、お宅の屋根が気になったので無料で点検します」と親切を装って近づき、実際にはない、あるいは軽微な劣化を大げさに指摘します。

- 不安を煽る脅し文句:「このままでは雨漏りする」「次の台風で瓦が飛散して近所に迷惑をかける」などと、過剰に危険性を訴え、冷静な判断力を奪おうとします。

- 限定性を強調し契約を急がす:「本日限定のキャンペーン価格です」「今なら足場代を無料にします」といった甘い言葉で、他社と比較検討する時間を与えずに即決を迫ります。

効果的な断り方と対処法

- その場で契約しない:「家族と相談してから決めます」「必ず複数の会社から見積もりを取ることにしています」と伝え、考える時間を作ることが最も重要です。

- 毅然とした態度で断る:少しでも怪しいと感じたら、「結構です」「必要ありません」とハッキリと断りましょう。曖昧な態度は相手につけいる隙を与えます。

- 身元を確認する:会社名、担当者名、連絡先を必ず確認し、「一度調べてからこちらから連絡します」と伝えるのも有効です。まっとうな業者であれば、これを拒むことはありません。

悪徳業者は、あなたの知識のなさや不安につけ込みます。少しでも疑わしいと感じたら、その場で決断せず、信頼できる第三者や専門業者に相談することが、被害を未然に防ぐ最も確実な方法です。

瓦屋根の構造を理解して最適なメンテナンス計画を立てよう

瓦屋根の構造を正しく理解することで、ご自宅の屋根の状態に合わせた最適なメンテナンス計画を立てることが可能になります。適切な時期に正しい手入れを行うことは、将来の大きなトラブルや高額な修理費用を防ぎ、安心して長く暮らせる家を維持するための最も確実な方法です。

まずはこの記事で解説したセルフチェックリストを参考に、安全な地上からご自宅の屋根の状態を確認してみましょう。その上で、もし瓦のズレや漆喰の剥がれなど、少しでも気になる点があれば、専門家による無料の屋根点検を依頼することが賢明な次のステップです。

複数の業者から見積もりを取ることで、ご自宅の屋根に本当に必要な工事内容と、その適正な費用を客観的に判断できるようになります。屋根の状態は一軒一軒異なりますので、まずは専門家の目で現状を正確に把握することが重要です。

当サイト「屋根修理マイスター」では、厳しい審査基準をクリアした優良業者のみをご紹介しています。無料点検や相見積もりのご相談も承っておりますので、業者選びに迷った際は、お気軽にご活用ください。専門家への相談が、あなたの大切な住まいを守るための第一歩です。

街の屋根やさん埼玉上尾店

街の屋根やさん埼玉上尾店

雨漏り修理110番

雨漏り修理110番

雨漏り屋根修理DEPO

雨漏り屋根修理DEPO