当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。

天井からポタポタと水が…。「今すぐ雨漏りを内側から修理したい!」と焦るお気持ち、お察しします。外は雨で、業者もすぐには来てくれない状況では、不安でいっぱいになりますよね。

ご安心ください。この記事を読めば、誰でも安全にできる応急処置の方法が分かり、目の前の被害を最小限に食い止められます。

なぜなら、雨漏りを内側から修理することは可能ですが、それはあくまで一時的な「応急処置」に過ぎないからです。水の侵入口である根本原因は外にあり、内側を塞ぐだけでは壁の内部で水がたまり、家の柱を腐らせたりカビを発生させたりと、かえって被害を拡大させる危険があります。

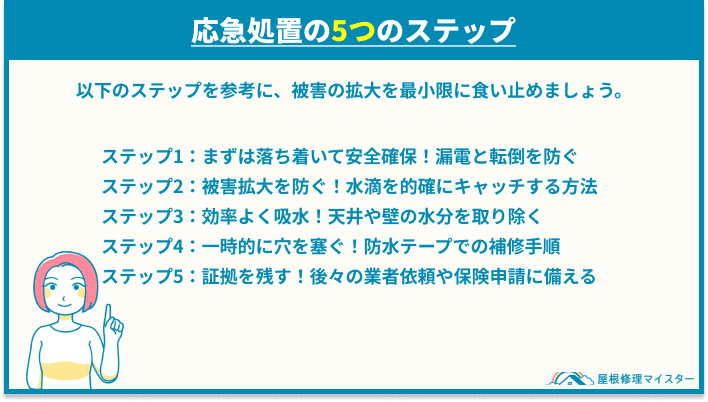

この記事では、まず安全確保から始める具体的な応急処置5ステップを写真付きで解説します。その上で、「なぜ内側からの修理だけではダメなのか」という理由から、根本解決に向けた修理費用の相場、火災保険の活用法まで、雨漏りの不安を完全に解消する知識を網羅的にご紹介します。

まずは落ち着いてこの記事の応急処置を実践し、あなたの大切な家をこれ以上の被害から守りましょう。

この記事でわかること

- 【緊急】今すぐできる!安全な雨漏りの応急処置5ステップ

- 防水テープなど応急処置に必要な道具と価格の目安

- 【危険】内側からの修理だけではダメな本当の理由と放置するリスク

- 屋根・壁など原因別の修理費用相場(5万円〜)

- 火災保険が使える条件と申請方法の完全ガイド

- 悪徳業者に騙されない!失敗しない優良業者の選び方

- 雨漏りを内側から修理する応急処置!安全確保から始める5ステップ

- 天井の雨漏りはDIYで!室内で使える防水テープやスプレーの応急処置

- 雨漏りの一時しのぎは危険?放置が招く5つの深刻なリスク

- なぜ内側からの修理だけではダメなのか?雨漏りが悪化する本当の理由

- 屋根裏の雨漏りもDIYでできる?原因を特定するセルフチェックリスト

- DIY修理の限界点はどこ?プロに依頼すべき症状の明確な見分け方

- 雨漏り修理の費用相場はいくら?屋根裏など原因別の料金一覧

- 雨漏り修理で火災保険は使える?適用条件と申請手順を分かりやすく解説

- 失敗しない優良な雨漏り修理業者の選び方と相見積もりのコツ

- 警告!絶対にやってはいけない雨漏りを悪化させるNG修理法

- 雨漏りの不安を解消する最善策!応急処置と根本解決のまとめ

雨漏りを内側から修理する応急処置!安全確保から始める5ステップ

突然、天井や壁から水がポタポタと…。外は雨で、どうしていいか分からず焦ってしまいますよね。大丈夫です、まずは落ち着いてください。

この記事を読めば、誰でも安全にできる雨漏りの応急処置が分かります。焦って行動すると、感電や転倒といった二次被害につながったり、かえって被害を広げたりする危険があります。

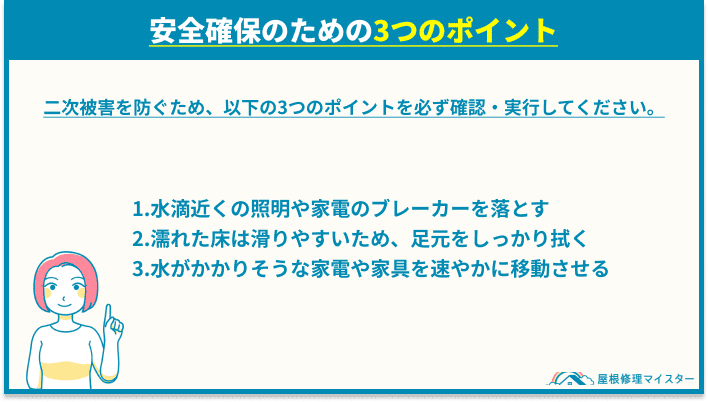

【ステップ1】まずは落ち着いて安全確保!漏電と転倒を防ぐ

雨漏りの応急処置を始める前に、何よりもまずご自身の安全を確保することが最優先です。雨漏りの水は、電気系統に触れると漏電を引き起こしたり、床を濡らして転倒事故を招いたりする危険があるからです。

パニック状態から冷静さを取り戻し、二次被害を防ぐため、以下の3つのポイントを必ず確認・実行してください。

漏電の危険!水滴近くの照明や家電のブレーカーを落とす

雨漏り箇所の近くに照明器具や家電製品がある場合、その周辺のブレーカーを必ず落としてください。天井裏や壁の中の見えない部分で配線が水に濡れると、漏電やショートを起こし、火災につながる非常に高いリスクがあるためです。

例えば、水滴が落ちているリビングの照明器具や、壁のコンセント近くが濡れている場合は、分電盤で「居間」や「コンセント」と書かれたブレーカーをオフにしましょう。もし場所の特定が難しい場合は、安全を最優先し、家全体の主幹ブレーカーを落とすのが賢明です。

ただし、ブレーカーを落とすと冷蔵庫なども停止する可能性があること、夜間であれば室内が真っ暗になるため、事前に懐中電灯などを準備してから作業してください。

濡れた床は滑りやすい!転倒防止のため足元をしっかり拭く

応急処置を始める前に、床に広がった水を雑巾などでしっかりと拭き取り、足元を安全にしましょう。濡れたフローリングやクッションフロアは驚くほど滑りやすく、慌てていると足を滑らせて転倒し、思わぬ怪我をする危険があるからです。

例えば、水を受け止めるバケツを運ぼうとして転倒するケースは少なくありません。作業に集中するためにも、まずは乾いた雑巾で作業スペースの床を念入りに拭き、スリッパが濡れていれば脱ぐか乾いたものに履き替えるなど、足元の安全を確保してください。より安全性を高めるには、水拭きの後に乾拭きまで行うと万全です。

家財を守る!水がかかりそうな家電や家具を速やかに移動させる

水滴が落ちている場所や、これから濡れる可能性のある範囲から、家電や家具をすぐに移動させましょう。水に濡れるとテレビなどの家電は故障や漏電の原因となり、木製のソファや棚はシミやカビ、変形の原因となってしまいます。

もし、一人で動かせない重い家具がある場合は、大きなビニール袋や防水シート、ゴミ袋を切り開いたもので全体をしっかりと覆い、水から保護してください。

家電を動かす際は、必ず電源コードをコンセントから抜いてから作業しましょう。また、被害を受けた家財の写真を撮っておくと、後で火災保険の「家財保険」を申請する際に証拠として役立つ可能性があります。

【ステップ2】被害拡大を防ぐ!水滴を的確にキャッチする方法

ご自身の安全が確保できたら、次に床や壁への被害がこれ以上広がらないよう、落ちてくる水滴を的確に受け止める準備をします。水滴をそのままにしておくと、床材にシミやカビが発生したり、最悪の場合は階下へ漏水したりと二次被害につながり、修繕費用が高額になる恐れがあるからです。

バケツやたらいを設置!床への直接の浸水を食い止める

雨漏りしている場所の真下に、水を受け止めるためのバケツやたらいを置いてください。これは、床材が直接水に濡れ続けるのを防ぎ、フローリングのシミや膨張、カビの発生などを食い止める最も基本的で効果的な方法です。

ご家庭にあるバケツや洗面器のほか、深さのある衣装ケースやゴミ箱でも代用できます。もし水漏れ箇所が複数ある場合は、それぞれに受け皿を忘れず設置しましょう。

水が溜まりすぎると重くて運べなくなるため、こまめに水を捨てるようにしてください。また、水滴が床に飛び散るのを防ぐため、バケツの周りに新聞紙や雑巾を敷いておくとより安心です。

ポタポタ音のストレスを軽減!バケツの底に雑巾を敷く工夫

水滴がバケツに落ちる「ポタポタ」という音を消すために、バケツの底に雑巾やタオルを1枚敷いておきましょう。雨漏りが続くと、単調な水滴の音は精神的なストレスの原因となり、ただでさえ不安な気持ちをさらに増幅させてしまうからです。

特に夜中の雨漏りで眠れない時など、この小さな工夫が大きな効果を発揮します。雑巾がクッションとなって水滴が落ちる音をほぼ無音にでき、冷静さを取り戻す助けにもなります。雑巾以外にスポンジや古いTシャツなどでも代用可能です。

予想外の水の広がりを防ぐ!ブルーシートで広めに養生する

バケツを置くだけでなく、その周囲にブルーシートや大きなゴミ袋を広げて敷き、広範囲を保護(養生)してください。水滴が意外な方向に飛び散ったり、時間が経つにつれて漏水箇所が移動・拡大したりする可能性があるため、あらかじめ広めに保護しておくことが重要だからです。

ホームセンターで数百円で手に入るブルーシートや、45Lなどの大きなゴミ袋をカッターで切り開いてテープで繋げれば、即席の防水シートになります。シートの端を養生テープ(なければガムテープでも可)で床に固定すると、シートがめくれ上がらず、つまずき防止にもなり安全です。

もし壁際で雨漏りしている場合は、床だけでなく壁にもシートを立てかけるように貼っておくと万全です。

養生ツールの価格目安

| 道具名 | 価格目安 |

|---|---|

| ブルーシート(小) | 300円~1,000円 |

| 養生テープ | 300円~500円 |

【ステップ3】効率よく吸水!天井や壁の水分を取り除く

床に落ちる水滴への対処と同時に、天井や壁紙に染みたり伝ったりしている水分も、放置せずに効率よく吸い取ることが重要です。水分をそのままにしておくと、壁紙の剥がれや浮き、下地である石膏ボードの劣化、そしてカビの発生といった、より深刻な被害につながるからです。

定番の応急処置!雑巾や古いタオルでこまめに水分を拭き取る

最も手軽にできる方法は、乾いた雑巾や使い古しのタオルを使い、天井や壁の水分を優しく押し当てるように拭き取ることです。この時、ゴシゴシと強くこするのは避けてください。壁紙を傷つけたり、水分をかえって内部に押し込んでしまったりする恐れがあるため、あくまで「吸い取らせる」イメージで作業することが大切です。

脚立や椅子を使う際は、足元が安定していることを十分に確認してから作業しましょう。タオルが湿ったら、すぐに乾いたものと交換することで吸水効果が高まります。吸水性の高いマイクロファイバークロスがあれば、より効率的なのでおすすめです。

大量吸水に威力!市販の吸水シートやペットシートを活用する

雑巾で拭くのが追いつかないほど水が染み出している場合は、吸水性の高い市販のシート類を活用すると非常に効果的です。具体的には、以下のような製品が役立ちます。

- 赤ちゃん用のおむつ

- 介護用の吸水パッド

- ペット用シーツ

- 窓用の結露取りシート

これらの製品は、自重の何十倍もの水分を吸収して逆戻りを防ぐ「高分子吸水ポリマー」を含んでいるため、効率的に水分をキャッチできます。ドラッグストアや100円ショップ、ホームセンターで手軽に入手可能です。おむつやペットシーツを広げ、養生テープで天井や壁に直接貼り付けておけば、継続的に吸水してくれます。

吸水後のシートはかなり重くなるため、交換の際は落下させないよう注意し、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

壁紙の浮きや剥がれを防ぐ!壁を伝う水滴の拭き取り方

壁を伝って水が流れている場合、壁紙が水分を吸って浮いたり剥がれたりする原因になるため、特に丁寧に拭き取ってください。壁紙と下地の間に水が入り込むと、接着剤が剥がれるだけでなく、下地の石膏ボード自体が脆くなり、カビの温床になってしまうからです。

基本は、乾いたタオルを優しく押し当てるようにして水分を吸い取ります。もし壁紙がすでに水ぶくれのように浮いてしまっている場合、カッターの先端で小さな切れ込みを入れて内部の水を慎重に吸い出すという応急処置もありますが、壁紙を傷つけるリスクもあるため慎重に行いましょう。

注意点

早く乾かしたいからとドライヤーの熱風を当てるのは絶対にやめてください。壁紙が縮んだり変形したりする原因になります。基本は自然乾燥です。

【ステップ4】一時的に穴を塞ぐ!防水テープでの補修手順

これまでの処置で被害拡大を防いだ上で、あくまで「一時しのぎ」として、内側から防水テープで水漏れ箇所を塞ぐ方法があります。

この方法は雨漏りの根本的な解決にはなりませんが、雨が止んで専門業者が到着するまでの間、水滴の落下を物理的に止めることで、さらなる室内被害を防ぐ効果が期待できます。

準備が重要!補修箇所の汚れと水分をしっかり拭き取る

防水テープを貼る前には、接着面のホコリや汚れ、そして水分を乾いた布で完全に拭き取ってください。接着面に汚れや水分が残っていると、テープの粘着力が著しく低下し、貼ってもすぐに剥がれてしまって本来の効果を発揮できないからです。

まずは固く絞った雑巾で汚れを拭き、その後、乾いたきれいな布で水分が完全になくなるまで拭き上げます。指で触ってみて、サラサラと乾いていることを確認してからテープを貼りましょう。この下地処理が、応急処置の成否を分ける最も重要なポイントです。

貼り方のコツ!空気が入らないよう中心から外へ圧着する

テープを貼る際は、まず中心部分を貼り付け、そこから外側に向かって空気を押し出すように強く圧着させてください。テープと接着面の間に空気が残っていると、その気泡が水漏れの新たな通り道になったり、テープが剥がれやすくなったりする原因になります。

プラスチック製のヘラや定規などを使い、テープの上から中心から外側へしごくようにすると、きれいに空気が抜けます。テープは水漏れしている箇所よりも一回りから二回り大きく貼り、特にテープの四隅や端を念入りに押さえることで、補修効果が高まります。

一般的な布製のガムテープは防水性が低いため、ホームセンターなどで手に入る屋外用の強力なアルミ製やブチルゴム製の防水テープ(価格目安:1,000円~3,000円)を使うとより効果的です。

コーキング剤はNG?初心者が陥りがちな失敗と注意点

DIYに慣れていない方は、安易に内側からコーキング剤(シーラント)を充填するのは絶対に避けてください。

なぜなら、雨漏りの本当の浸入口は屋根や外壁といった「外側」にあり、室内の水漏れ箇所は単なる「水の出口」に過ぎないからです。この出口をコーキング剤で完全に塞いでしまうと、水の逃げ場がなくなり、壁や天井の内部に水が溜まり続けてしまいます。その結果、柱や梁といった建物の構造部分の腐食や、大規模なカビを発生させるなど、被害をさらに深刻化させてしまう危険性が非常に高いのです。

これは、病気の根本原因を治さずに、症状だけを強い薬で無理やり抑え込むようなものです。コーキング剤による補修は、専門家が原因を特定した上で、屋外の浸入口に正しく施工して初めて効果を発揮するものであると覚えておきましょう。

【ステップ5】証拠を残す!後々の業者依頼や保険申請に備える

応急処置と並行して、被害の状況を写真や動画、メモで詳しく記録しておくことが非常に重要です。この記録は、後で修理業者に状況を正確に伝えたり、火災保険の申請を行ったりする際に、客観的な「証拠」として極めて有効になるからです。

大変な状況ですが、少し落ち着いたタイミングで以下の記録を残しておきましょう。

どこから漏れている?水漏れ箇所と被害状況を写真で記録する

スマートフォンのカメラで、水が漏れている箇所や濡れている範囲、水濡れ被害を受けた家具などを複数枚、撮影してください。写真は、被害の規模や状況を一目で伝えることができる最も分かりやすい証拠となり、業者への説明や保険会社への報告をスムーズに進める助けになります。

撮影のコツは、部屋全体が写る「引き」の写真と、水漏れ箇所にぐっと寄った「アップ」の写真を両方撮っておくことです。もしメジャーや定規があれば、シミや水濡れの範囲が分かるように当てて撮影すると、被害の大きさがより具体的に伝わります。スマートフォンの設定で、写真に撮影日時が記録されるようになっているか確認しておくと完璧です。

水の勢いがわかる!ポタポタ落ちる様子を動画で撮影しておく

水がポタポタと滴り落ちる様子や、壁をツーっと伝って流れる様子を、数秒から1分程度の動画で撮影しておきましょう。動画は、写真では伝わりにくい水漏れの勢いや量、頻度といった情報を、よりリアルに記録することができます。

例えば「1分間に10滴くらい落ちます」と口頭で説明するよりも、実際の動画を見せる方が、業者も状況を正確に把握でき、雨漏り原因を究明する貴重な手がかりになることがあります。撮影時に「天井のこのシミから、このくらいの勢いです」など、状況を声に出して録音しておくと、後で見返したときにメモ代わりにもなり便利です。

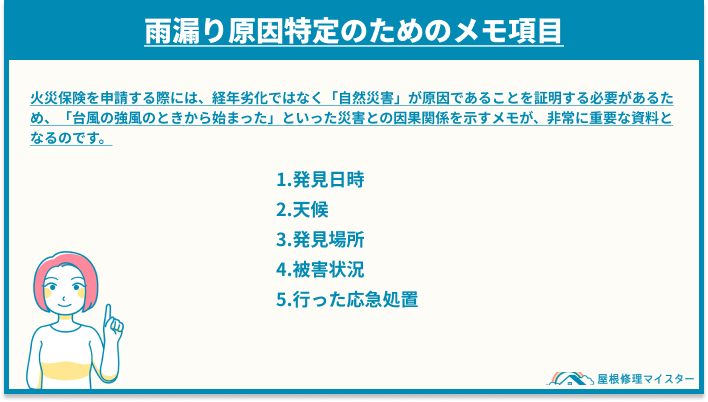

いつから始まった?日時や天候など状況をメモに残す

雨漏りに気づいた日時、その時の天候(大雨、台風、普通の雨など)、発見時の状況、自分で行った応急処置の内容などを、時系列でメモ帳やスマートフォンのメモ機能に残しておいてください。

これらの情報は雨漏りの原因を特定する上で重要な手がかりとなります。特に、火災保険を申請する際には、経年劣化ではなく「自然災害」が原因であることを証明する必要があるため、「台風の強風のときから始まった」といった災害との因果関係を示すメモが、非常に重要な資料となるのです。

天井の雨漏りはDIYで!室内で使える防水テープやスプレーの応急処置

天井からポタポタと落ちてくる水滴は、本当に不安になりますよね。しかし、ご安心ください。天井の雨漏りは、防水テープや防水スプレーといった道具を使えば、室内からご自身で一時的な応急処置が可能です。これらの道具はホームセンターや通販で簡単に手に入り、専門的な技術がなくても、水が滴る箇所を一時的に塞ぐことができます。

具体的な応急処置として、誰でも簡単にできる2つの方法を紹介します。

天井の応急処置におすすめの道具と手順

| 道具 | 手順 | 注意点 |

|---|---|---|

| 防水テープ | 1. 漏水箇所の周辺を乾いた布でしっかりと拭き、水分や汚れを取り除く 2. 漏れている箇所を完全に覆うように、防水テープを隙間なく、空気を抜きながら強く貼り付ける |

表面が濡れていたり汚れていたりすると、テープがすぐに剥がれてしまいます。必ず下地をきれいにしてから作業してください。 |

| 防水スプレー | 1. 漏水箇所の周辺を乾いた布でしっかりと拭き、水分や汚れを取り除く 2. 周囲にスプレーがかからないよう、新聞紙などで養生する 3. 缶をよく振り、漏水箇所から20〜30cm離して均一に吹き付ける 4. 乾燥させた後、必要に応じて重ね塗りする |

スプレーが目や口に入らないよう、マスクやゴーグルを着用しましょう。また、使用時は必ず換気を行ってください。 |

ただし、これらの方法はあくまで「応急処置」であることを忘れないでください。内側から穴を塞ぐ行為は、水の出口を無理やり止めているに過ぎません。雨漏りの本当の原因である屋根や外壁の浸入口はそのままなので、見えない壁の内部や天井裏で水がたまり続け、建物の構造材を腐らせたり、カビを発生させたりする危険性があります。

したがって、これらのDIYによる処置は、被害の拡大を一時的に防ぐための緊急対策と捉え、雨が止んだら速やかに専門業者に連絡し、根本的な原因調査と修理を依頼することが、お住まいを守るための最も確実な方法です。

雨漏りの一時しのぎは危険?放置が招く5つの深刻なリスク

雨漏りの応急処置だけで満足し、根本的な修理を先延ばしにすることは、大切なお家とご家族を深刻な危険に晒す行為です。なぜなら、内側から一時的に水漏れを止めても、雨水の本当の侵入口は塞がれておらず、壁や天井の見えない部分で被害が静かに拡大し続けてしまうからです。

「とりあえず水滴は止まったから大丈夫」という油断が、取り返しのつかない事態を招くことがあります。具体的には、以下の5つの深刻なリスクが潜んでいます。

雨漏り放置が招く5大リスク

- 建物の腐食と耐震性の低下:家の骨格である柱や梁が、染み込んだ雨水によって湿り、やがて腐食します。これにより建物の強度が著しく低下し、地震の際に倒壊する危険性が高まります。

- シロアリの発生:シロアリは湿った木材を好むため、雨漏りはシロアリを呼び寄せる絶好の環境を作り出します。一度発生すると、家の構造材を食い荒らし、甚大な被害をもたらします。

- カビによる健康被害:天井裏や壁の中で繁殖したカビの胞子は、気づかないうちに室内に飛散します。これを吸い込むことで、アレルギー性鼻炎や喘息、アトピー性皮膚炎といった健康被害を引き起こす原因となります。

- 漏電・火災の危険性:雨水が電気配線やコンセント、家電製品に触れると、漏電(ショート)を引き起こす可能性があります。これは感電事故だけでなく、最悪の場合、火災につながる極めて危険な状態です。

- 家の資産価値の低下:雨漏りによる構造部分の腐食やカビ、シロアリ被害は、住宅の資産価値を大幅に下落させます。将来、家を売却する際に「瑕疵(かし)」と見なされ、査定額が数百万円単位で下がることも珍しくありません。

このように、目に見える水滴を止めるだけでは、雨漏りの問題は何も解決していないのです。むしろ、見えない場所で被害が深刻化するのを助長している可能性すらあります。お家と家族の安全を守るためにも、応急処置後は一日も早く専門家による原因調査と根本的な修理を行うことが不可欠です。

なぜ内側からの修理だけではダメなのか?雨漏りが悪化する本当の理由

雨漏りを内側から修理するだけでは、残念ながら根本的な解決にはなりません。それどころか、見えないところで家へのダメージを広げてしまう危険性が非常に高いのです。

なぜなら、雨漏りの本当の原因は屋根や外壁といった建物の「外側」にあり、内側を塞いでも水の浸入自体は止まらないからです。

例えば、屋根のズレや外壁のひび割れから侵入した雨水は、本来であれば室内の天井や壁から染み出てくることで、私たちに異常を知らせてくれます。しかし、その出口を内側から防水テープなどで塞いでしまうと、水の行き場がなくなってしまいます。

その結果、行き場を失った水は天井裏や壁の内部に溜まり続け、以下のような深刻な事態を引き起こす可能性があります。

雨漏りを内側から塞ぐことで起こるリスク

- 建物の腐食: 柱や梁(はり)といった建物の骨格となる木材が湿り、腐食やシロアリの発生原因となります。これにより、家の強度が著しく低下する恐れがあります。

- カビの大量発生: 湿った断熱材や壁紙の裏は、カビにとって絶好の繁殖場所です。発生したカビはアレルギーや喘息など、ご家族の健康を脅かす原因になりかねません。

- 修理費用の高額化: 表面的な修理で済んだはずの雨漏りが、内部の腐食やカビの除去といった大規模な工事に発展し、修理費用が数十万円から数百万円に膨れ上がるケースも少なくありません。

つまり、内側からの修理は問題を先送りにするだけでなく、かえって被害を深刻化させ、最終的により大きなコストとリスクを生む行為なのです。応急処置はあくまで一時しのぎと捉え、根本原因を特定し解決することが最も重要です。

屋根裏の雨漏りもDIYでできる?原因を特定するセルフチェックリスト

屋根裏で雨漏りを発見したら、やみくもに応急処置をする前に、まず自分で原因の見当をつけることが大切です。雨漏りの原因は一つではなく、原因によって正しい対処法が全く異なります。

なぜなら、原因を特定せずに間違った処置をすると、かえって被害を広げてしまう危険があるからです。このチェックリストを使えば、ご自身で原因のあたりをつけ、DIYで対応できる範囲か、すぐに専門業者へ相談すべきかの判断がしやすくなります。

安全な場所から確認できる範囲で、以下のポイントをチェックしてみましょう。

雨漏りの原因を特定するセルフチェックリスト

- 屋根材のひび割れやズレ:屋根の瓦が割れていたり、スレート屋根が欠けたり、ズレたりしていないか確認します。強風や飛来物で破損することがあり、雨漏りの直接的な原因になりやすい箇所です。

- 棟板金(むねばんきん)の浮きや釘の抜け:屋根の最も高い部分にある金属の板(棟板金)が、浮き上がったり、固定している釘が抜けたりしていないか見ます。台風などの強風でめくれやすく、隙間から雨水が浸入するケースが非常に多いです。

- 谷樋(たにどい)の詰まりやサビ:屋根の面と面がぶつかる谷の部分にある板金(谷樋)に、落ち葉や土砂、ゴミなどが詰まっていないか確認します。水が流れずに溢れると、下地へ浸水する原因になります。

- 天窓(トップライト)や換気口周りの隙間:天窓や換気扇が設置されている場合、その周囲の防水処理(コーキング)が劣化して、ひび割れや隙間ができていないかチェックします。経年劣化で隙間ができやすい部分です。

これらのチェックで一つでも当てはまる項目が見つかった場合、それは専門家による詳しい調査が必要なサインです。安易なDIYはさらなる雨漏りや建物の腐食を招く恐れがあるため、あくまで原因のあたりをつける初期判断として活用し、根本的な解決はプロに任せるのが最も安全で確実な方法と言えます。

DIY修理の限界点はどこ?プロに依頼すべき症状の明確な見分け方

雨漏り修理は、DIYで対応できるごく軽微なケースと、絶対に専門業者へ依頼すべきケースがあります。その見分けを誤ると、かえって被害を広げ、修理費用が高額になる危険があるため、冷静な判断が不可欠です。

結論として、DIYで対応できるのは「原因箇所が目で見てハッキリと特定でき、ごく軽微な補修で済む場合」のみです。なぜなら、目に見える雨漏りは氷山の一角に過ぎず、安易なDIYは水の本当の浸入口を見逃し、壁や天井の内部で建物の腐食やカビを深刻化させてしまうリスクが非常に高いからです。

例えば、窓サッシのゴムのようなすき間材(コーキング)に1cm程度のわずかな切れがあり、そこから水がにじんでいる場合などは、DIYで応急処置できる可能性があります。しかし、以下の表にあるような症状が見られる場合は、建物の骨組みにまで影響が及んでいるサインかもしれません。自己判断で修理を試みるのは絶対にやめましょう。

DIY修理の判断基準チェックリスト

| 症状・状況 | DIYでの対応可否 | なぜプロに任せるべきか |

|---|---|---|

| 窓サッシのコーキングのわずかな切れ | △(可能だが慎重に) | 原因箇所が明確で、手の届く範囲の場合のみ。間違った補修は状況を悪化させる可能性もあります。 |

| 天井に広範囲のシミがある | ×(絶対NG) | 見えない天井裏で広範囲に水がまわり、柱や断熱材が腐っている危険性が高い状態です。 |

| 複数箇所から雨漏りしている | ×(絶対NG) | 水の浸入ルートが複雑で、建物の広範囲にダメージが及んでいる可能性が高いサインです。 |

| 雨漏りの原因箇所が特定できない | ×(絶対NG) | 原因がわからないまま内側を塞ぐと、水の逃げ場がなくなり、壁の内部で被害が深刻化します。 |

| 屋根瓦や外壁にひび割れ・破損がある | ×(絶対NG) | 家の構造部分の損傷が原因です。専門的な知識と技術、高所作業の安全確保が必須になります。 |

| 雨がやんでも、しばらく水が滴る | ×(絶対NG) | 建物内部に相当量の水が溜まっている証拠です。腐食やカビのリスクが非常に高まっています。 |

このように、ほとんどの雨漏りは専門的な調査と修理が必要です。「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断が、後々大きなトラブルにつながるケースは少なくありません。

もし、ご自宅の症状が上記の表の「絶対NG」に一つでも当てはまる、もしくは判断に少しでも迷う場合は、自己判断で作業を進めるのは大変危険です。まずは専門家による無料診断を受け、雨漏りの本当の原因を正確に特定してもらうことが、結果的に時間も費用も節約する最も賢明な選択と言えるでしょう。

雨漏り修理の費用相場はいくら?屋根裏など原因別の料金一覧

雨漏りの修理を業者に依頼する場合、費用は原因箇所や工事の規模によって大きく変わります。しかし、おおよその相場を知っておくことは、業者から提示された見積もりが適正価格かどうかを判断し、高額請求などのトラブルを避けるために非常に重要です。

ここではまず、雨漏りの原因となりやすい場所ごとの修理費用相場を一覧でご紹介します。ご自宅の状況と照らし合わせ、修理費用の目安としてお役立てください。

雨漏り修理の費用相場一覧

| 原因箇所 | 工事内容 | 費用相場(税込) |

|---|---|---|

| 屋根 | 部分補修(瓦、スレートなど) | 5万円 ~ 30万円 |

| 屋根 | 谷板金の交換・修理 | 10万円 ~ 30万円 |

| 屋根 | 棟板金の交換・修理 | 15万円 ~ 40万円 |

| 屋根 | カバー工法(重ね葺き) | 60万円 ~ 180万円 |

| 屋根 | 葺き替え工事 | 80万円 ~ 200万円以上 |

| 外壁 | ひび割れ(クラック)補修 | 3万円 ~ 10万円 |

| 外壁 | コーキング打ち替え・増し打ち | 10万円 ~ 30万円 |

| ベランダ・バルコニー | 防水層の部分補修 | 5万円 ~ 15万円 |

| ベランダ・バルコニー | 防水工事(トップコート塗り替え) | 5万円 ~ 20万円 |

| ベランダ・バルコニー | 防水工事(ウレタン防水など) | 10万円 ~ 30万円 |

| 窓・サッシ周り | コーキング打ち替え・増し打ち | 3万円 ~ 10万円 |

雨漏り修理の費用は、原因箇所や工事の規模によって大きく変動しますが、おおよその相場を知ることで適正価格を判断できます。なぜなら、修理箇所ごとの料金目安をあらかじめ把握しておけば、業者から提示された見積もりが妥当かどうか冷静に見極められ、不当な高額請求といったトラブルを避けられるからです。

上記の表で示した通り、費用には大きな幅があります。例えば、屋根の瓦が1枚ずれただけなら数万円の「部分補修」で済むかもしれません。しかし、防水シートなど屋根の下地まで傷んでいる場合は、屋根材を一度すべて剥がして下地からやり直す「葺き替え工事」が必要となり、費用は80万円から200万円以上になることもあります。

同様に、外壁のわずかなひび割れ補修は3万円程度から可能ですが、壁全体のコーキングを新しくする「打ち替え」となると、足場の設置も必要になり数十万円規模の工事になるケースが一般的です。このように、雨漏りの原因と必要な工事内容によって費用は大きく異なるため、正確な金額は専門家による詳細な現地調査なしには算出できません。

まずは自宅の雨漏りの状況と照らし合わせ、おおよその相場観を掴むことが大切です。その上で、必ず複数の専門業者に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを比較することで、適正価格で信頼できる修理が実現します。

雨漏り修理で火災保険は使える?適用条件と申請手順を分かりやすく解説

突然の雨漏り修理で、高額な費用がかかるのではないかと不安になりますよね。しかし、台風や大雪といった自然災害が原因で雨漏りした場合、ご加入の火災保険を使って修理費用をまかなえる可能性があります。

多くの火災保険は、火事だけでなく「風災・雹災・雪災」といった自然災害による建物の損害も補償対象に含んでいるためです。

例えば、台風の強い風で屋根の一部が飛ばされたり、記録的な大雪の重みで雨樋が壊れたりしたことが原因の雨漏りは、保険の対象となる可能性が高いです。一方で、何年もかけて少しずつ傷んだことによる雨漏り(経年劣化)や、施工不良が原因の場合は対象外となるため注意が必要です。

火災保険が適用されるかどうかの判断は、雨漏りの原因が「自然災害」によるものかどうかが重要なポイントとなります。

火災保険の適用対象となる主なケース

- 風災: 台風や竜巻、強風で屋根材が飛んだり、物が飛んできて屋根が破損した場合

- 雪災: 大雪の重みで屋根や雨樋が変形・破損した場合や、積雪が溶ける過程で発生した雨漏り

- 雹災(ひょうさい): 雹によって屋根材やカーポートがへこんだり、割れたりした場合

火災保険の適用対象外となる主なケース

- 経年劣化: 長年の使用による建材の自然な劣化、サビ、コケの発生などが原因の場合

- 施工不良: 新築時やリフォーム時の工事ミスが原因の場合

- 人的な破損: 誤って屋根を壊してしまった場合

保険を申請するには、専門家による原因の特定と、それを証明する書類が必要です。もし自然災害による被害が疑われる場合は、以下の手順で申請を進めましょう。

火災保険の申請から保険金受け取りまでの流れ

- 保険証券の確認: まずはご自身の保険証券で、「風災、雹災、雪災」が補償対象に含まれているかを確認します。

- 保険会社へ連絡: 被害にあった旨を速やかに保険会社または代理店に連絡します。

- 被害状況の記録: 修理する前に、被害箇所をさまざまな角度から写真や動画で撮影しておきましょう。これが重要な証拠となります。

- 修理業者へ見積もりを依頼: 雨漏り修理の専門業者に現地調査と見積書の作成を依頼します。その際、「火災保険の申請を検討している」と伝えるとスムーズです。

- 必要書類の提出: 保険会社から送られてくる保険金請求書に、修理業者の見積書や被害写真などを添えて提出します。

- 保険会社の調査と認定: 提出された書類をもとに、保険会社が損害調査(現地確認含む)を行い、保険金の支払額を決定します。

- 保険金の受け取り: 認定された保険金額が、指定の口座に振り込まれます。

原因が自分で判断できない場合でも、諦める必要はありません。まずは信頼できる屋根修理業者に相談し、プロの視点で原因を調査してもらうことが、保険適用の第一歩です。

失敗しない優良な雨漏り修理業者の選び方と相見積もりのコツ

信頼できる雨漏り修理業者を見つけるには、焦って1社に決めず、必ず3社以上から相見積もりを取って比較検討することが最も重要です。なぜなら、1社だけの見積もりでは提示された金額や工事内容が適正かを判断できず、悪徳業者に高額な契約をさせられるリスクがあるからです。複数の業者を比較することで、お住まいの地域の費用相場を把握し、冷静に判断する基準ができます。

優良な業者は、現地調査で屋根裏までしっかりと確認するなど原因究明に時間をかけ、写真付きの詳細な報告書と内訳が明確な見積書を提出します。一方で、注意すべき業者は「火災保険を使えば無料になりますよ」と契約を急がせたり、見積書が「工事一式」のように大雑把だったりする傾向があります。

見積書を比較する際は、工事項目ごとの単価や数量が細かく明記されているかを確認しましょう。また、保証制度についても、保証期間の長さだけでなく、どのような場合に保証が適用されるのか、その範囲と条件を書面で明確にしてもらうことが、後々のトラブルを防ぐ鍵となります。

手間を惜しまずに複数の業者をじっくり比較することが、結果的に費用を抑え、雨漏りの不安から解放されるための最善策と言えるでしょう。

優良な雨漏り修理業者を見抜くチェックリスト

優良な業者と悪質な業者を見分けるには、いくつかの明確なポイントがあります。以下のリストを参考にして、信頼できるパートナーを見つけましょう。

優良業者の特徴

- 建設業許可を持っている: 国や都道府県から認められた信頼の証です。

- 詳細な現地調査を行う: 屋根の上だけでなく、屋根裏や室内側も時間をかけて丁寧に調査します。

- 原因を写真付きで報告する: 何が原因で雨漏りしているのか、誰にでも分かるように写真を見せて説明してくれます。

- 見積書の内訳が細かい: 「工事一式」ではなく、「足場代」「防水シート代」「作業費」など、項目ごとに単価と数量が明記されています。

- 複数の修理方法を提案する: 予算や状況に合わせて、いくつかの選択肢とそのメリット・デメリットを説明してくれます。

- 保証内容が書面で明確: 修理後の保証期間や、どのような場合に保証が適用されるかが書面で具体的に示されています。

注意すべき業者のサイン

- 不安を煽り契約を急がす: 「今すぐ直さないと家が腐る」などと過度に不安を煽り、即決を迫ります。

- 「火災保険で無料」を強調する: 火災保険の利用を前提に契約を迫る業者には注意が必要です。申請のサポートは良いことですが、無料を約束するのは問題です。

- 大幅な値引きを提案する: 「今契約すれば半額にします」といった、その場限りの大幅な値引きは、元の価格が不当に高い可能性があります。

- 見積書が「一式」で大雑把: 内訳が不透明な見積もりは、後から追加料金を請求されるリスクがあります。

- 質問に曖昧な回答をする: 工事内容や料金についての質問に対し、ごまかしたり、はぐらかしたりします。

相見積もりを依頼する際の実践的なコツ

相見積もりは、ただ複数社から見積もりを取るだけでは不十分です。効果を最大化するために、以下の3つのコツを実践しましょう。

相見積もり成功の3つのコツ

- 同じ条件で見積もりを依頼する: 全ての業者に、同じ雨漏りの状況を伝え、同じ修理範囲での見積もりを依頼します。これにより、各社の価格や提案内容を公平に比較できます。

- 相見積もり中であることを正直に伝える: 「他の業者さんにも見積もりをお願いしています」と伝えることで、業者側も不当に高い金額を提示しにくくなります。これは誠実な業者を見極めるきっかけにもなります。

- 価格だけでなく総合的に判断する: 最も安い業者が常に最良とは限りません。担当者の対応の丁寧さ、調査の質、提案内容の分かりやすさ、保証の手厚さなどを総合的に見て、最も信頼できると感じた業者を選びましょう。

見積書のココを見る!チェックすべき重要項目

業者から提出された見積書は、修理の品質と費用を決める重要な書類です。以下のポイントを確認し、不明な点は必ず質問しましょう。

見積書の重要チェック項目

| チェック項目 | 確認するポイント | なぜ重要か |

|---|---|---|

| 工事内容と数量 | どの箇所を、どのような材料で、どれくらいの量を使って修理するかが具体的に書かれているか | 「一式」ではなく詳細な記載があることで、手抜き工事や不要な工事を防げます。 |

| 単価 | 材料費や人件費(職人の工賃)の単価が妥当か。極端に高すぎたり安すぎたりしないか | 適正な単価は、工事の品質を担保し、不当な請求を避けるために不可欠です。 |

| 諸経費 | 足場代、廃材処分費、現場管理費などが含まれているか。内訳は明確か | 全ての費用が見積もりに含まれているかを確認し、後からの追加請求を防ぎます。 |

| 保証内容 | 保証期間と保証の対象範囲が明記されているか。免責事項(保証対象外のケース)は何か | 万が一、修理後に雨漏りが再発した場合に、無償で対応してもらえる範囲を明確にします。 |

| 会社情報 | 会社の正式名称、住所、連絡先、担当者名が正確に記載されているか | 信頼できる会社であるかどうかの基本情報であり、トラブル時の連絡先確保に繋がります。 |

警告!絶対にやってはいけない雨漏りを悪化させるNG修理法

良かれと思って試した応急処置が、実はお住まいの寿命を縮めてしまう危険な行為かもしれません。なぜなら、水の出口を安易に塞ぐと、見えない壁の中や天井裏で水がたまり続け、建物の構造部分を腐らせる深刻な原因になるためです。

焦る気持ちは分かりますが、間違った対処は被害を拡大させ、最終的に修理費用を何倍にも膨れ上がらせる可能性があります。ここでは、特に危険なNG修理法を2つ紹介します。

やってはいけないNG修理法の例

- 原因不明のまま内側を塞ぐ:水が垂れてくる壁の亀裂や天井のシミを、コーキング剤や防水テープで安易に塞ぐ行為です。水の出口がなくなった結果、天井裏や壁の内部に水がプールのように溜まり、木材の腐食やカビを爆発的に発生させる原因となります。

- 素人が屋根に登る:雨が降っている最中や直後に、原因を突き止めようと屋根に登ることは絶対にやめてください。濡れた屋根は想像以上に滑りやすく、命に関わる転落事故のリスクが極めて高いです。また、意図せず屋根材を踏み割ってしまい、新たな雨漏りを引き起こす二次被害にも繋がりかねません。

これらの行動は、問題を解決するどころか、より深刻な事態を招く危険性をはらんでいます。雨漏り修理で最も重要なのは、水の入口である根本原因を特定し、正しく対処することです。目に見える症状だけに対処するのではなく、お住まい全体を守る視点を持つことが不可欠です。

雨漏りの不安を解消する最善策!応急処置と根本解決のまとめ

雨漏りを発見した際は、まず安全な応急処置で被害の拡大を防ぎ、その後に専門家へ相談して根本原因を解決することが最も重要です。ご自身で行う内側からの修理はあくまで一時しのぎであり、雨漏りの本当の原因を放置すると、建物の内部で被害が広がり、かえって修理費用が高額になる危険性があるからです。

この記事で紹介した応急処置で目の前の水漏れを止め、落ち着いてから信頼できる専門業者に点検を依頼することが、結果的に建物の寿命を守り、修理費用も最小限に抑えられます。最後に、あなたが取るべき行動の要点を一覧で確認しましょう。

雨漏り対応の重要ポイントまとめ

- ステップ1:自分でできる応急処置

- 安全の確保を最優先に: 漏電防止のため、水漏れ箇所周辺の家電製品のコンセントを抜き、可能であればブレーカーを落とします。

- 水の受け止めと被害拡大の防止: 水滴の真下にバケツを置き、雑巾を敷いて水はね音を軽減します。家具や家電はブルーシートで覆い、保護してください。

- 効率的な吸水: 吸水シートや不要なタオル、おむつなどを活用し、床や壁の水分をこまめに拭き取ります。

- 内側からの補修は慎重に: 防水テープなどでの補修は、あくまで「水の出口」を一時的に塞ぐだけだと認識し、多用は避けます。

- ステップ2:専門家による根本解決

- 原因の特定はプロに依頼: 雨漏りの原因特定は専門的な知識が必要です。自己判断せず、必ず専門業者に調査を依頼しましょう。

- 相見積もりで業者を比較検討: 複数の業者から見積もりを取り、工事内容と費用、保証内容を比較して、信頼できる業者を選びます。

- 火災保険の適用を確認: 台風や強風、大雪などの自然災害が原因の場合、火災保険が適用できる可能性があります。申請の可否を業者に相談してみましょう。

- 再発防止のための保証を確認: 工事後の保証制度が充実している業者を選ぶことで、万が一の再発時にも安心です。

応急処置はゴールではありません。雨の日の不安を完全になくし、安心して暮らすために、根本的な解決へ一歩踏み出しましょう。屋根修理マイスターが、その最適な一歩をサポートします。

街の屋根やさん埼玉上尾店

街の屋根やさん埼玉上尾店

雨漏り修理110番

雨漏り修理110番

雨漏り屋根修理DEPO

雨漏り屋根修理DEPO