当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。

結論からお伝えすると、屋根の谷樋(たにどい)や庇(ひさし)に見られる赤茶色の変色や小さな穴は、放置すると建物の寿命を縮める危険なサインです。

放置すれば穴が広がり、雨漏りによって修理費用が数十万円以上に膨れ上がる可能性があります。

この記事を読めば、その症状が安全な「緑青(ろくしょう)」なのか、緊急性の高い「腐食」なのかを明確に見分け、最適な対処法を知ることができます。

銅板屋根について詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。

関連記事:銅板屋根まるわかり!塗装、屋根材、価格、施工方法で選ぶ屋根リフォーム

この記事でわかること

- 危険な腐食と安全な緑青の見た目の違い

- 銅板屋根が腐食する最大の原因「電食」の仕組み

- 腐食を放置した場合の深刻なリスク

- 【費用比較】部分補修・全体交換など3つの修理方法

- 信頼できる専門業者の見つけ方と修理費用の相場

- 銅板屋根の寿命を延ばすメンテナンス方法

緊急度チェック!銅板屋根腐食の危険なサインを見逃さないで

ご自宅の銅板屋根の異変には、放置すると大変危険な腐食のサインが隠れている可能性があります。

銅板の腐食は、見た目の変化だけでは緊急性が分かりにくく、気づかずにいると大規模な雨漏りや、お住まいの大切な構造部分にまで深刻なダメージを与えてしまう恐れがあります。

この記事で紹介するチェックポイントを使えば、ご自身で危険度を正しく判断し、今すぐ専門家に相談すべきかどうかの目安がわかります。

それぞれの症状について、これから詳しく解説していきます。

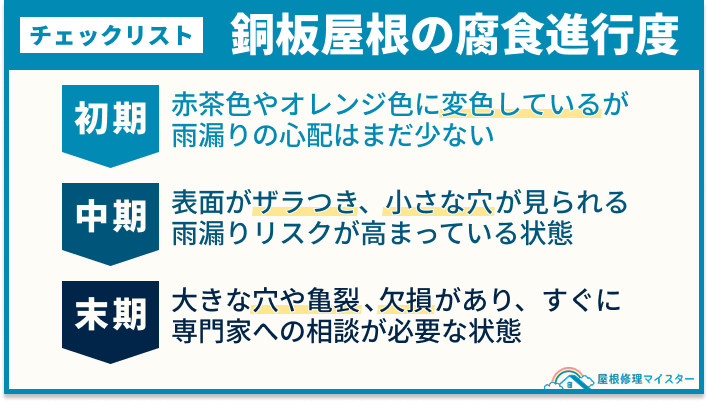

【初期症状】赤茶色やオレンジ色の変色。まだ雨漏りの心配は少ない

銅板屋根に赤茶色やオレンジ色の変色が見られる場合、それは腐食の始まりを告げるサインです。

しかし、多くの場合、この段階ですぐに雨漏りが始まる心配は少ないです。

正常な経年変化である「緑青(ろくしょう)」は銅を保護する青緑色の膜ですが、危険な腐食は銅が溶け出している赤茶色の変色です。ご自身で簡単に見分けるポイントがあります。

腐食と緑青の見分け方

- 変色部分を指で触ると、赤茶色の粉が付きますか?

- 変色部分に金属の光沢が全くなく、カサカサしていますか?

これらの質問に当てはまる場合、腐食が始まっているサインです。

【中期症状】表面のザラつきと小さな穴。雨漏りリスクが高まる

銅板の表面がザラザラしていたり、針で刺したような小さな穴が見つかったりした場合、それは腐食が進行している中期症状です。

この状態は、雨漏りが始まる危険性が高まっているサインと捉えてください。腐食によって銅板の厚みが薄くなり、屋根本来の防水機能が著しく低下し始めている証拠だからです。

この段階で適切に対処することが、被害の拡大を防ぎ、修理費用を抑えるための重要な鍵となります。具体的なチェックポイントは以下の通りです。

【末期症状】大きな穴や亀裂・欠損。すぐに専門家へ相談を

銅板に、誰が見てもはっきりとわかるほどの大きな穴や亀裂、一部分が欠けてなくなっている箇所がある場合、それは腐食の末期症状です。この状態は、屋根としての雨を防ぐ機能が完全に失われていることを意味し、雨が降るたびに建物の内部、特に大切な構造部分へ直接的なダメージを与え続けている非常に危険な状況です。

お住まいを守るため、一刻も早く専門の業者に連絡し、点検と修理を依頼してください。この段階では、以下のようなさらに深刻な事態に発展している可能性があります。

その変色は大丈夫?銅板屋根の緑青と危険な腐食の明確な見分け方

銅板屋根の色の変化には、屋根を守る「緑青(ろくしょう)」と、穴あきの原因となる危険な「腐食」の2種類があり、その違いは見た目や手触りではっきりと見分けることが可能です。

この違いを知らないと、問題のない変化に過度に不安になったり、逆に危険なサインを見逃して大規模な修理が必要になったりする可能性があります。正しい知識を持つことが、ご自宅の屋根を守る第一歩です。

まず、緑青と腐食の主な違いを理解することが重要です。

緑青と腐食の比較

| 比較ポイント | 正常な緑青(ろくしょう) | 危険な腐食 |

|---|---|---|

| 色 | 鮮やかで均一な青緑色 | ムラのある赤茶色・黒ずみ・オレンジ色 |

| 手触り | 比較的滑らかで硬い | ザラザラして脆く、粉が落ちることも |

| 発生場所 | 屋根全体にゆっくり広がる | 瓦との接触部など特定の部分に集中 |

| 進行速度 | 数十年かけてゆっくり形成 | 数年で穴があくほど急速に進行 |

| 役割 | 銅を保護する「良いサビ」 | 銅を破壊する「悪いサビ」 |

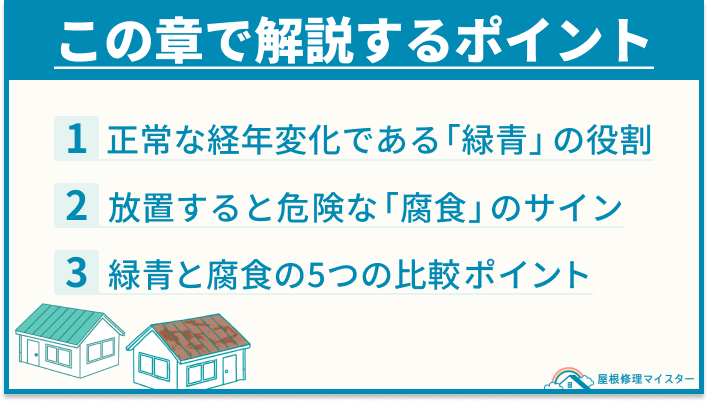

この記事では、これらの違いについて、以下の3つのポイントで詳しく解説していきます。

これらの情報を元に、ご自宅の屋根の状態を正確に把握し、適切な対応を取りましょう。

正常な経年変化である「緑青」とは?青緑色の保護膜で寿命を延ばす

銅板屋根に現れる美しい青緑色の変化は「緑青(ろくしょう)」と呼ばれ、これは銅自体を守る丈夫な保護膜なので、心配する必要は一切ありません。

緑青は、銅の表面が長年かけて空気や雨水に触れることで自然に作られる、緻密で安定したサビの一種です。

この膜が内部の銅をコーティングすることで、それ以上の酸化や腐食を防ぎ、屋根の寿命を大きく延ばすという有益な働きをします。

例えば、お寺の屋根や自由の女神が印象的な青緑色をしているのは、この緑青のおかげです。

時間をかけてゆっくりと銅の表面を覆う緑青は、まるで天然のコーティングのように機能します。

この保護膜は非常に安定しており、酸性雨などからも銅を守ってくれるため、一度しっかりと形成されると、銅板の寿命は100年以上にもなると言われています。

ちなみに緑青は、かつて毒性があるという誤解もありましたが、現在では完全に無害であることが証明されています。鉄にできる赤サビが鉄自体をボロボロにしてしまうのとは対照的に、銅にできる緑青は銅を保護する「良いサビ」なのです。

危険な腐食のサインである赤茶色・黒ずんだ変色の特徴

もしご自宅の銅板屋根が、部分的に赤茶色や黒っぽく変色し、表面がザラザラしている場合は注意が必要です。それは屋根に穴があく危険な「腐食」のサインであり、早めの点検が求められます。この変色は、銅が化学的に溶け出して弱くなっている証拠であり、放置すれば雨漏りを引き起こし、やがて建物の構造部分まで傷めてしまう原因に直結します。

特に、瓦屋根の下にある銅製の谷樋(たにどい)や、ガルバリウム鋼板などの他の金属と銅板が接触している部分で、オレンジ色や赤茶色の筋が見られる場合は要注意です。これは「電食(でんしょく)」と呼ばれる現象が原因である可能性が非常に高いです。性質の違う金属が雨水を介して触れ合うと、そこに微弱な電流が流れて電池のような状態になり、銅が急速に溶けてしまうのです。この電食が起こると、わずか数年で銅板に穴があいてしまうケースも珍しくありません。

ご自宅の屋根が危険な状態にないか、以下のチェックリストで確認してみてください。

ご自身で確認できる危険度チェックリスト

- 変色部分に触ると、ポロポロと剥がれ落ちる。

- 変色部分の下にある木材が、湿っていたり黒ずんだりしている。

- 小さな穴や亀裂が、目で見ても確認できる。

- 部分的に色が赤茶色や黒色に濃く変色している。

これらのサインが一つでも見られる場合は、専門家による診断をおすすめします。

一目でわかる比較表。緑青と腐食の違いを5つのポイントで解説

銅板屋根の状態を正確に判断するために、「緑青」と「腐食」は、色、手触り、発生場所、進行速度、そして役割という5つのポイントに注目すれば、誰でも簡単に見分けることが可能です。

この5つの違いを正しく理解することで、ご自宅の屋根の状態が安全なのか、それとも専門家による診断が必要な危険な状態なのかを、ご自身で的確に判断できるようになります。

これから、以下の5つのポイントを一つずつ詳しく解説していきます。

見分けるための5つのポイント

- ポイント1:色で見分ける

- ポイント2:手触りで確認する

- ポイント3:発生場所をチェックする

- ポイント4:進行速度に注目する

- ポイント5:役割を理解する

これらのポイントを押さえて、屋根の状態を冷静にチェックしてみましょう。

ポイント1:色で見分ける。鮮やかな青緑か、くすんだ赤茶色か

最も分かりやすい違いは「色」です。安全な緑青は全体的に均一で鮮やかな青緑色ですが、危険な腐食はムラのあるくすんだ赤茶色や黒っぽい色をしています。

この色の違いは、銅の表面で起きている化学的な変化の違いを最も明確に示しています。緑青は安定した化合物が形成された状態の色であり、腐食は銅イオンが溶け出している不安定な状態の色なのです。

例えば、歴史的な建造物や公園の銅像が全体的に美しい青緑色になっているのが、まさしく「緑青」です。一方で、屋根の谷部分や特定の箇所だけに、まるでサビが流れたようなオレンジ色や赤茶色のシミが筋状に広がっている場合、それは危険な「腐食」の可能性が高いと言えます。ご自宅の屋根の色が、部分的に明らかに周りと違う茶色や黒色に変色していたら、腐食を疑い、注意深く観察する必要があります。

なお、腐食の初期段階では黒ずみとして現れることもあります。単なる汚れと勘違いしやすいため、色の濃さや質感も併せて確認することが重要です。

ポイント2:手触りで確認。滑らかか、ザラザラで脆いか

次に、もし安全に確認できる範囲であれば「手触り」を確かめてみましょう。安全な緑青の表面は硬く滑らかですが、危険な腐食部分は表面がザラザラしており、触ると粉っぽかったり、ポロポロと崩れたりします。

緑青が銅の表面に緻密で硬い保護膜を形成しているのに対し、腐食は銅の組織自体が破壊され、もろくなっているため、手触りに明確な差が生まれるのです。

安全な緑青は、まるでペンキを塗った後のように表面が比較的ツルっとしています。一方、危険な腐食部分は、紙やすりのようにザラザラした感触があります。もし、軽く指でこすっただけで赤茶色の粉が付いたり、表面の一部が剥がれ落ちたりするようであれば、腐食がかなり進行している証拠です。

高所での確認は大変危険ですので、絶対に避けてください。 確認する際は、地上から手の届く範囲の庇(ひさし)などに限定するか、双眼鏡で表面の状態を観察するなど、安全を最優先しましょう。

ポイント3:発生場所をチェック。全体的か、特定の部分だけか

緑青と腐食では「発生する場所」にも大きな違いがあります。安全な緑青は屋根全体に均一に広がっていく傾向がありますが、危険な腐食は雨水が溜まりやすい場所や、他の素材と接する部分に集中して発生します。これは、腐食の主な原因である「電食」や「酸性雨の滞留」が、特定の条件下で発生するため、問題が起きる場所も限定されやすいからです。

例えば、銅板葺きの屋根全体が年月を経てゆっくりと青緑色に変わっていくのは、正常な緑青の発生パターンです。しかし、以下のような特定の場所だけが赤茶色に変色している場合は、危険な腐食を強く疑うべきです。

腐食が発生しやすい危険ゾーン

- 瓦と銅製谷樋の接触部分:瓦の釉薬成分との電食が原因。

- ステンレス製の雪止め金具や釘の周り:異種金属接触による電食が原因。

- 落ち葉やゴミが溜まりやすい軒先や谷部分:常に湿った状態が続き、腐食を促進するため。

- 雨水が集中して流れ落ちる壁際:酸性雨などの影響を受けやすいため。

ご自宅の屋根に、このような特徴がないかチェックしてみてください。

ポイント4:進行速度に注目。ゆっくり変化か、急速に悪化か

変化の「スピード」も重要な判断基準です。安全な緑青は何十年という非常に長い年月をかけてゆっくりと形成されますが、危険な腐食は、条件が揃うとわずか数年で穴あきに至るほど急速に進行します。この差は、緑青が安定した保護膜を作る穏やかな化学反応であるのに対し、電食などの腐食は、銅を強制的にイオン化させて溶かす激しい化学反応だからです。

例えば、新築から30年かけて少しずつ屋根が青緑色に変わっていくのは、健全な経年変化です。しかし、「リフォームで瓦を葺き替えたら、その下の銅製の谷樋が5年で赤茶色になり、穴があいた」というようなケースは、危険な腐食の典型例と言えます。

もし、去年は気にならなかった変色が、今年になって明らかに範囲が広がっていたり、色が濃くなっていたりする場合は、進行の速い腐食の可能性が高く、緊急の対応が必要です。定期的にスマートフォンなどで屋根の写真を撮っておくと、変化の速度を客観的に把握でき、専門家に相談する際の貴重な資料になります。

ポイント5:役割を理解する。屋根を守る膜か、破壊するサビか

最後に、最も本質的な違いは「役割」です。結論として、緑青は銅の表面をコーティングして内部を保護する「味方」ですが、腐食は銅板そのものを溶かして破壊し、雨漏りを引き起こす「敵」です。この根本的な役割の違いを理解することが、屋根の状態を正しく判断し、適切な対処法を選択するための最終的な決め手となります。

緑青は、銅にとって頑丈な「鎧」のような存在です。一度、緻密な緑青の膜が形成されれば、それ以上サビが内部に進行することはなく、屋根の耐久性がむしろ向上します。一方で、赤茶色の腐食は、銅を蝕む「病気」のようなものです。腐食した部分は銅の厚みがどんどん薄くなり、最終的には強度を失って簡単に穴があき、雨水の侵入を許してしまいます。その結果、屋根の下地や柱といった、家の骨格である重要な構造部まで腐らせてしまう危険性があるのです。

最終チェック:緑青 vs 腐食

| ポイント | 味方(緑青) | 敵(腐食) |

|---|---|---|

| 色 | 青緑 | 赤茶・黒 |

| 手触り | 滑らか | ザラザラ・脆い |

| 場所 | 全体 | 部分的 |

| 速度 | 遅い(数十年) | 速い(数年) |

| 役割 | 保護 | 破壊 |

もし、ご自宅の屋根が「敵」である腐食のサインに一つでも当てはまる場合は、手遅れになる前に、私たち屋根修理マイスターのような屋根の専門家にご相談ください。無料診断で、お家の状態を正確にお調べし、最適な解決策をご提案します。

なぜ?瓦との接触部が腐食する「電食」など、屋根の腐食原因を解説

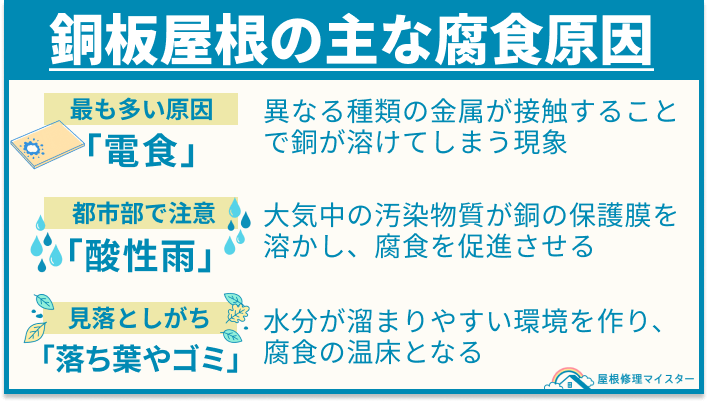

銅板屋根に発生する腐食の主な原因は、「電食」「酸性雨」「落ち葉やゴミの堆積」の3つです。これらの原因は、銅を化学的に溶かしたり、常に湿った環境を作り出したりして、本来は非常に長寿命である銅板の耐久性を著しく損ないます。

大切な資産であるお住まいを守るため、まずは腐食を引き起こす原因を正しく理解することが不可欠です。この記事では、それぞれの原因について、なぜ起こるのか、どのように見分けるのかを分かりやすく解説します。

これらの原因を把握することで、ご自宅の屋根に起きている問題の正体をつきとめ、最適な対処法を見つける第一歩となります。

最も多い原因「電食」。異種金属との接触で銅が溶ける現象

銅板屋根の腐食で最も多く見られる原因は、異なる種類の金属が雨水などを介して触れ合うことで銅が溶けてしまう「電食」という現象です。特に、瓦屋根と接する銅板の谷樋(たにどい)などで腐食が頻発するのは、瓦の成分や後から打たれた釘といった金属との相性が悪く、銅が化学的に不安定な状態になり、溶け出してしまうためです。

電食のメカニズムを理解することは、効果的な予防や正しい修理方法の選択に直結します。ここでは、電食が起こる具体的な仕組みや、特に注意すべき金属の組み合わせについて詳しく見ていきましょう。

銅と他の金属が雨水などを介して電池のようになる仕組み

電食とは、性質の違う2種類の金属が雨水に濡れると、まるで小さな電池のように微弱な電気が流れ、銅が少しずつ溶けてしまう現象です。これは、金属が持つ電気的な性質の強弱(イオン化傾向)に差があるためで、性質が弱い銅が、より性質の強い金属に電子を奪われる形でイオン化し、水に溶け出してしまう化学反応が屋根の上で起きています。

例えば、理科の実験でレモンに銅板と亜鉛板を刺すと電気が流れるのと同じ原理です。屋根では雨水がレモン汁の役割を果たし、銅板と、瓦に含まれる金属成分や後から打たれた鉄釘などが電極となって微小な電池を形成します。この時、銅はマイナス極のように振る舞い、徐々に溶けて最終的には穴が開いてしまうのです。もし、ご自宅の銅板が瓦や他の金属と接している部分だけ、筋状に赤茶色く変色したり穴が開いたりしているなら、この電食が起きている可能性が極めて高いと言えます。

イオン化傾向とは

金属が水や水溶液中で電子を放出して陽イオンになろうとする性質のことです。「亜鉛>鉄>鉛>銅>銀>金」の順にイオン化傾向は高くなります。銅よりイオン化傾向が高い金属(亜鉛、鉄など)と接触すると、銅は腐食しやすくなります。

安全な場所から双眼鏡などを使い、以下の点を確認してみましょう。

すぐできるチェックポイント

- 銅板に鉄製の釘が直接打たれていないか

- トタン(亜鉛めっき鋼板)製の部材が接触していないか

瓦の釉薬やセメントの成分が電食を引き起こす理由

瓦の表面をコーティングしている釉薬(ゆうやく)や、ひび割れ補修で使われたセメントの成分も、電食を引き起こす意外な原因となります。これは、一部の瓦の釉薬に含まれる金属成分や、セメントから溶け出すアルカリ性の強い液体が雨水と混ざることで、銅との間で電気的な作用を促進し、腐食を進めてしまうからです。

例えば、瓦の釉薬には発色のため金属酸化物が使われていることがあり、この金属成分が雨で流れ出して銅板に付着すると、そこが電池の接点となって電食が始まります。また、瓦のズレを直すためにセメントや漆喰で安易に補修した場合、そのセメントから溶け出した強アルカリ性の水が銅板に流れると、銅の表面を保護している酸化膜を破壊し、腐食を急激に進行させます。瓦から流れる雨水の通り道に沿って銅板が赤茶色に変色している場合、瓦の成分が原因である可能性が疑われます。

要注意な瓦と補修材

- 釉薬瓦:表面がツルツルした釉薬瓦と銅板の組み合わせは特に注意が必要です。施工時に、瓦の切断面などから成分が溶け出さない専門的な配慮が求められます。

- セメント補修:安易なセメントによる隙間埋めは、銅板の寿命を縮める原因になりかねません。銅板屋根の補修には、シリコンなどの中性の材料を選ぶのが基本です。見積書に「セメント補修」と記載があれば、その理由を業者に必ず確認しましょう。

ガルバリウム鋼板やステンレスとの相性も要注意

現在、屋根材として人気のガルバリウム鋼板や、錆びにくいステンレスも、銅板と直接接触させると深刻な腐食を引き起こすため最も注意が必要な組み合わせです。これらの金属は銅と電気的な性質が大きく異なるため、接触すると非常に激しい電食(ガルバニック腐食)が発生し、銅板側が一方的に、そして急速に溶けてしまいます。

例えば、銅製の谷樋を固定するためにステンレス製の釘やビスを直接打ち込むと、その接触部分から優先的に腐食が始まり、数年で穴が開くことも珍しくありません。また、既存の銅板屋根の一部をガルバリウム鋼板で補修するような工事は絶対にあってはならない施工ミスです。もし、修理やリフォームの後に特定の箇所だけ腐食が急に始まった場合は、その工事で使われた金属の種類が原因かもしれません。専門知識のある板金業者は、銅板を施工する際には必ず銅製の釘を使用したり、絶縁材を挟んだりして、異種金属が直接触れないように施工します。

業者選びのポイント

見積もりを依頼する際に「釘やビスは何の素材を使いますか?」と質問してみましょう。「銅には銅製の釘を使います」と明確に答えられる業者は、電食に関する基本的な知識を持っていると判断できます。

都市部で注意したい「酸性雨」。銅の表面を溶かし腐食を促進

工場や車の排気ガスが多い都市部や工業地帯では、大気中の汚染物質が溶け込んだ酸性雨が銅板屋根の腐食を早める原因になることがあります。酸性雨に含まれる酸性物質が、銅の表面に自然にできる保護膜「緑青(ろくしょう)」を溶かしてしまい、無防備になった銅そのものを直接攻撃するため、腐食が進みやすくなるのです。

本来、銅板は年月を経て「緑青」という青緑色の緻密な保護膜を表面に作ります。この緑青は、内部の銅を腐食から守る鎧のような大切な役割を果たします。しかし、酸性度の高い雨が降り続けると、この鎧が少しずつ溶かされてしまいます。鎧を失った銅はむき出しの状態となり、雨や酸素に直接触れることで、赤茶色でボロボロとした危険な腐食が進行しやすくなります。もし、お住まいが工業地帯や交通量の多い幹線道路に近く、屋根全体がまだらに赤茶色っぽく変色しているなら、酸性雨の影響を疑う必要があります。

正常な緑青と危険な腐食の見分け方

| 状態 | 色と見た目 | 特徴 |

|---|---|---|

| 正常な緑青 | 均一な青緑色(大仏や自由の女神の色) | 表面は比較的滑らかで、銅板を保護する役割を持つ |

| 危険な腐食 | 赤茶色やオレンジ色のまだら模様 | 表面はザラザラして剥がれ落ち、穴あきの原因となる |

酸性雨への予防策

酸性雨から屋根を守るためには、フッ素樹脂系のクリアコーティングを施す方法が有効です。透明な塗膜が酸性雨と銅板の接触を防ぎ、美観と耐久性を長持ちさせることができます。

落ち葉やゴミの堆積。水分が溜まり常に湿った状態になる

銅板屋根の谷樋や軒先などに落ち葉や土埃が溜まると、それが原因で局所的に腐食が発生・進行します。これは、堆積した落ち葉やゴミがスポンジのように水分をたっぷりと吸い込み、銅板が常に湿った状態に置かれることで、金属の腐食が最も発生しやすい環境が人為的に作られてしまうからです。

銅は、乾燥している状態では非常に錆びにくい金属ですが、水と酸素に長時間触れ続けることで腐食が始まります。特に屋根の谷部分は雨水が集まる重要な排水路ですが、ここに落ち葉や土埃などが詰まると水の流れがせき止められます。その結果、雨が降るたびに水たまりができ、銅板は24時間365日ジメジメした状態にさらされ続けることになります。さらに、腐った落ち葉から出る有機酸が腐食を一層加速させることもあります。もし、屋根の特定の箇所だけが集中して腐食している場合、まずはその場所にゴミなどが溜まっていないか確認することが問題解決の第一歩です。

ご自身でできるチェックとメンテナンス

- セルフチェックの方法:ご自身で屋根に登るのは転落の危険があり絶対にやめてください。安全な地上や窓から、双眼鏡などを使って屋根の谷部分や雨樋に落ち葉や黒い土のようなものが詰まっていないか定期的に確認しましょう。特に、家の周りに高い木があるお宅は要注意です。

- メンテナンスの重要性:年に1〜2回程度の定期的な清掃が、腐食を防ぎ屋根の寿命を延ばす最も効果的で安価な方法です。専門業者に依頼した場合の清掃費用は、足場の有無にもよりますが2万円から5万円程度が一般的な目安です。

銅板屋根の腐食放置はNG!雨漏りや家の構造を損なうリスクとは

銅板屋根に現れた赤茶色の変色や小さな穴を、「まだ大丈夫だろう」と放置するのは絶対にやめてください。その小さなサインは、雨漏りを引き起こし、最悪の場合、家の骨組みである構造体まで腐らせてしまう危険な兆候だからです。

銅板に開いたピンホールのようなわずかな穴は、雨水にとって格好の侵入口となります。そこから侵入した水は、屋根の下にある野地板(のじいた)や垂木(たるき)といった、普段は見ることのできない家の重要な構造部分を、静かに、そして確実に蝕んでいきます。

問題は、被害が目に見えない場所で進行することです。気づいたときには、すでに深刻なダメージが広がっているケースが少なくありません。

放置した場合に起こりうる被害の連鎖

- 【雨漏りと内装被害】天井や壁に雨染みができ、クロスが剥がれたりカビが発生したりして、美観だけでなく健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

- 【構造材の腐朽】湿った状態が続いた屋根の下地や柱が腐り始め、家全体の強度が著しく低下します。

- 【シロアリの発生】湿気を含んで腐りかけた木材はシロアリの大好物です。シロアリを呼び寄せ、被害が家の土台や柱にまで拡大する危険性があります。

- 【修理費用の高騰】初期段階であれば20万円程度の部分修理で済んだはずが、構造材の交換や大規模な葺き替えが必要となり、最終的な修理費用が200万円以上に膨れ上がってしまうこともあります。

銅板屋根の異常は、建物が発する重大なSOSサインです。手遅れになり、莫大な修理費用がかかる事態を避けるためにも、異変に気づいたらすぐに専門家による点検を受けることが、あなたの大切な資産である住まいを守る最も賢明な選択です。

銅板の穴あき補修にコーキングや塗料は使える?正しい応急処置とDIYの限界

銅板屋根にできた小さな穴を見つけると、「これくらいなら自分で直せるのでは?」と考えるかもしれません。しかし、安易なDIY補修は、かえって状況を悪化させる危険な行為です。

結論から言うと、一般的なシリコンコーキングや塗料を使った自己流の補修は絶対に避けるべきです。専門の防水テープを使えば一時的な応急処置は可能ですが、それはあくまでプロの業者が来るまでの「絆創膏」のようなものだと理解してください。

なぜなら、銅板は非常にデリケートな素材であり、相性の悪い材料を使うと化学反応を起こし、腐食をさらに進行させてしまうからです。また、不適切な補修は後の本格的な修理を複雑にし、結果的に費用を増大させる原因にもなります。なにより、高所での作業は転落などの重大な事故につながるリスクが常に伴います。

ここでは、プロが推奨する唯一の応急処置方法と、絶対にやってはいけないNG補修、そしてDIYの限界について詳しく解説します。

絶対にやってはいけない!状況を悪化させるNG補修

ご自身での補修を試みる前に、まずは多くの人がやりがちで、かつ最も危険なNG事例を知っておくことが重要です。

シリコンコーキングの充填

ホームセンターで手軽に手に入りますが、銅板への使用は厳禁です。硬化する際に酸を発生させるタイプの製品が多く、銅板の腐食を著しく早めてしまいます。一度付着すると完全な除去が難しく、専門業者が修理する際に余計な手間と費用がかかります。

一般的な塗料での塗装

銅板の表面は滑らかで塗料が密着しにくいため、塗装してもすぐに剥がれてしまいます。塗膜がひび割れると、その隙間に水が溜まり、かえって腐食を悪化させる温床となりかねません。

これらの方法は、一時的に穴が塞がったように見えても、水面下でより深刻な問題を引き起こす可能性が高いのです。

プロが認める唯一の応急処置:専門防水テープでの保護

もし、どうしても専門業者が来るまでの間、雨漏りを防ぐ必要がある場合の最終手段として、正しい応急処置の手順をご紹介します。ただし、これは根本的な解決策ではないことを強く認識しておいてください。

準備するもの

- ブチルゴム系の防水テープ(銅板用・板金用と記載のある製品を推奨)

- ワイヤーブラシまたは硬めの布(ウエス)

- ハサミ

- ヘルメット、安全帯、滑りにくい靴

応急処置の手順

- 安全の確保:ヘルメットと安全帯を必ず着用し、足場が安定していることを確認します。雨の日や風の強い日は絶対に作業しないでください。

- 補修箇所周辺の清掃:補修したい穴の周辺の汚れ、ホコリ、緑青などをワイヤーブラシや布で丁寧に取り除きます。表面が汚れているとテープがしっかり密着しません。

- 防水テープの貼り付け:防水テープを穴よりも一回り(最低でも上下左右3cm以上)大きくカットします。裏紙を剥がし、空気が入らないように中心から外側に向かって強く圧着します。

この処置は、あくまで数日間から数週間、雨水の浸入を防ぐための一時しのぎです。テープの劣化や新たな腐食の進行は避けられないため、できるだけ早く専門家による診断を受けてください。

DIYの限界と専門家に依頼すべき理由

応急処置は可能ですが、DIYには明確な限界があります。

- 原因の特定ができない:穴が開いた根本原因(電食、酸性雨、建物の構造など)を突き止めない限り、補修しても必ず再発します。プロは腐食の原因を正確に診断し、最適な修理方法を提案できます。

- 高所作業の危険性:屋根の上は、皆さんが想像する以上に危険です。少しの油断が命に関わる事故につながります。安全管理の知識と装備を持つプロに任せるのが最も賢明な判断です。

- 保証がない:DIYでの補修には何の保証もありません。万が一、補修の不備で雨漏りが悪化し、建物内部に被害が及んだ場合、その損害はすべて自己負担となります。

銅板屋根の穴あきは、建物の寿命に関わる重要なサインです。安易なDIYでリスクを負うのではなく、信頼できる専門業者に相談し、長期的な安心を手に入れることを強くお勧めします。

【完全比較】部分補修か全体交換か?3つの修理方法と費用を解説

銅板屋根の腐食を発見した際、修理方法は一つではありません。腐食の進行度合いや範囲、ご予算、そして建物の将来像によって、最適な選択肢は大きく3つに分かれます。

ここでは、それぞれの修理方法の費用やメリット・デメリットを比較し、ご自身の状況に最も適した判断ができるよう、専門家の視点から分かりやすく解説します。

銅板屋根の修理方法 徹底比較

| 修理方法 | 費用相場(足場代別途) | 工期 | メリット |

|---|---|---|---|

| 部分補修 | 5万円~30万円 | 1日~3日 | ・費用を最も安く抑えられる ・工期が短い |

| 全体交換(銅板) | 50万円~300万円以上 | 7日~20日 | ・建物の風格や歴史的価値を維持できる ・耐久性が高く、資産価値が向上する |

| 全体交換(ガルバリウム鋼板など) | 40万円~250万円 | 5日~15日 | ・銅板より費用を抑えられる ・軽量で耐震性に優れる ・色やデザインの選択肢が豊富 |

銅板屋根の腐食修理には、「部分補修」「全体交換(銅板)」「全体交換(ガルバリウム鋼板など)」の3つの選択肢があり、それぞれ最適なケースが異なります。なぜなら、腐食の範囲、求める耐久性、建物の風格を維持したいか、将来的なメンテナンスコストをどう考えるかによって、ベストな修理方法は変わるからです。

例えば、腐食がごく一部で、まずは費用を抑えたい場合は「部分補修」が適しています。一方で、寺社仏閣のような歴史的価値や風格を最優先するなら、費用はかかっても「銅板での全体交換」が不可欠です。また、今後のメンテナンスの手間やトータルコストを削減したい現代的な住宅であれば、「ガルバリウム鋼板への交換」が有力な選択肢となります。

このように、それぞれの方法には明確な利点と注意点が存在します。ご自身の建物の状況と将来の計画を照らし合わせ、各修理方法の特徴を正しく理解することで、後悔のない最適な選択が可能になります。

銅板屋根の修理単価はいくら?足場代や火災保険で費用を抑える方法

銅板屋根の修理を検討する際、最も気になるのが「一体いくらかかるのか?」という費用面ではないでしょうか。銅板は高価な素材であるため、修理費用も高額になる傾向があります。

ここでは、修理内容ごとの具体的な費用相場、総額に大きく影響する足場代、そして賢く費用を抑えるための火災保険の活用法について、以下の点を中心に分かりやすく解説します。

銅板屋根の修理費用相場

| 修理内容 | 費用相場(工事費のみ) | 足場代(目安) | 合計費用(目安) |

|---|---|---|---|

| 谷樋の部分補修(10m程度) | 15万円~30万円 | 15万円~30万円 | 30万円~60万円 |

| 屋根全体の葺き替え(50㎡) | 100万円~200万円 | 15万円~30万円 | 115万円~230万円 |

※上記はあくまで目安であり、屋根の形状や劣化状況によって費用は変動します。

※破損の原因が自然災害の場合、火災保険が適用され、自己負担額を抑えられる可能性があります。

銅板屋根の修理費用は、補修範囲や足場の有無で大きく変わり、部分的な補修なら10万円から50万円、屋根全体の交換になると100万円以上が目安です。この費用の差は、高価な銅の材料費、専門職人による施工費、そして安全な作業に不可欠な足場の設置費用が主な内訳を占めているためです。

例えば、雨漏りの原因になりやすい谷樋を部分的に交換する場合、1メートルあたり15,000円から30,000円が相場となります。一方で、屋根全体を新しい銅板に葺き替えるとなると、1平方メートルあたり20,000円から40,000円ほどかかります。

さらに、2階建て以上の建物では、職人の安全確保と作業品質の向上のために足場の設置が必須となり、別途15万円から30万円程度の費用が加算されます。

ただし、修理費用を抑える方法も存在します。もし、銅板の破損が台風や強風、大雪といった自然災害によるものであれば、ご加入の火災保険に付帯する「風災補償」が適用できる可能性があります。保険が認定されれば、修理費用の一部または大部分が補償され、自己負担を大幅に軽減できるケースも少なくありません。

最終的な費用は現場の状況によって大きく異なるため、まずは信頼できる専門業者に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを取得することが最も重要です。その際には、火災保険適用の可能性についても忘れずに相談しましょう。

銅板屋根の寿命を延ばすには?プロが教える掃除の頻度と方法

銅板屋根が持つ60年以上の長い寿命をしっかり保つためには、腐食の原因となる汚れを定期的に取り除く掃除が最も重要です。なぜなら、銅板の表面に落ち葉やホコリ、鳥のフンなどが溜まったままになると、そこが水分を保持しやすくなり、酸性雨の影響を受けたり、金属片などと反応して電食を起こしたりと、腐食を進める大きな原因になってしまうからです。

銅板屋根の清掃は、正しい頻度と方法で行うことが、屋根を傷めずに長持ちさせる秘訣です。

適切な清掃頻度の目安

- 通常環境:年に1回から2回が目安です。特に、落ち葉が積もりやすい秋の終わりや、ホコリが舞いやすい春ごろに行うと良いでしょう。

- 注意が必要な環境:自宅の周りに高い木が多い、交通量の多い道路に面しているといった場合は、汚れが溜まりやすいため、年に2回以上の点検・清掃をおすすめします。

ご家庭でできる清掃方法と注意点

銅板は非常にデリケートな素材のため、清掃には細心の注意が必要です。

- 使用する道具:銅板を傷つけないよう、柔らかいブラシや布を使用してください。

- 清掃手順:まずはホウキなどで大きなゴミを優しく取り除き、その後、水で洗い流すのが基本です。

- 絶対にしてはいけないこと:

- 高圧洗浄機の使用:水圧が強すぎて銅板を傷つけたり、板金のつなぎ目から水が浸入したりする危険があるため、絶対に使用しないでください。

- 硬いブラシの使用:金属製のタワシや硬いブラシは、銅板の表面に細かい傷をつけ、腐食の原因となるため厳禁です。

ただし、屋根の上での作業は転落の危険が常に伴います。ご自身での作業に少しでも不安を感じる場合は、絶対に無理をせず、専門の業者に依頼してください。プロに依頼すれば、安全が確保されるだけでなく、清掃と同時に屋根の状態を専門家の目でチェックしてもらえるため、腐食の初期サインなど、ご自身では気づけない問題点を早期に発見できるという大きなメリットがあります。

定期的な掃除は銅板屋根の寿命を延ばす鍵ですが、安全を最優先し、専門家による点検を兼ねてプロに依頼することが、長期的に見て最も確実で賢明な選択と言えます。

銅板修理で失敗しない!優良業者の探し方と悪徳業者の手口

銅板屋根の修理で最も重要なのは、銅板の扱いに長けた専門業者を選ぶことです。銅板は加工や施工に高度な技術と知識を要する特殊な建材であり、経験の浅い業者が修理すると、施工不良から早期の再発に繋がりかねません。

ここでは、安心して銅板屋根の修理を任せられる優良業者と、避けるべき悪徳業者の特徴を比較し、後悔しない業者選びのポイントを具体的に解説します。

優良業者と注意すべき業者の見分け方

| チェック項目 | 優良な専門業者の特徴 | 注意すべき業者の特徴 |

|---|---|---|

| 実績・専門性 | 銅板の施工事例(特に谷樋、庇など)が豊富。公式サイトに写真付きで掲載している。 | 「屋根工事一式」などと謳い、銅板の専門的な実績が見当たらない。 |

| 見積書の内容 | 材料名(銅板の厚み等)、単価、数量、工程が詳細に記載されている。 | 「工事一式」と大雑把な表記。内訳が不明瞭で、追加料金を請求されるリスクがある。 |

| 説明の仕方 | 腐食の原因や修理方法の選択肢を、メリット・デメリット含め丁寧に説明する。 | 不安を過度に煽り、「今すぐ工事しないと大変なことになる」と契約を急がせる。 |

| 提案内容 | 現場の状態を正確に診断し、部分補修や葺き替えなど最適な工法を複数提案する。 | 高額な全体葺き替え工事ばかりを勧め、他の選択肢を示さない。 |

| 契約の迫り方 | じっくり検討する時間を与えてくれる。相見積もりにも協力的。 | 「今日だけの特別価格」「キャンペーン中」などと即日契約を迫る。 |

優良な銅板修理専門業者の3つの見つけ方

信頼できる業者を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが不可欠です。以下の3つのステップで、確かな技術力を持つパートナーを探しましょう。

【ステップ1】銅板の施工実績をWebサイトで確認する

最も重要なのは、その業者が銅板の施工にどれだけ習熟しているかです。Webサイトに、銅板を使用した谷樋や腰葺き、庇などの具体的な施工事例が写真付きで多数掲載されているかを確認しましょう。「建築板金技能士」といった専門資格の有無も、技術力を測る一つの指標となります。

【ステップ2】必ず3社以上から相見積もりを取る

1社だけの見積もりで決めると、その価格や工事内容が適正か判断できません。必ず3社以上の専門業者から相見積もりを取り、比較検討してください。その際、各社の提案内容や担当者の説明、対応の丁寧さも重要な判断材料になります。修理の必要箇所や工法について、納得できるまで質問しましょう。

【ステップ3】詳細な見積書を提出する業者を選ぶ

信頼できる業者は、詳細な見積書を提出します。見積書では以下の点を確認してください。

- 工事内容: 「足場設置」「既存銅板撤去」「新規銅板設置」など、工程が具体的に記されているか。

- 材料: 使用する銅板の種類や厚み、数量が明記されているか。

- 単価と諸経費: 各項目の単価が明確で、「諸経費一式」のような曖昧な項目がないか。

これらの情報が明確な見積書は、工事内容に自信がある証拠です。逆に、大雑把な見積もりを出す業者は避けるのが賢明です。

要注意!悪徳業者が使う典型的な3つの手口

残念ながら、消費者の不安につけ込む悪徳業者も存在します。高額な契約を結んでしまったり、手抜き工事をされたりする被害に遭わないために、典型的な手口を知っておきましょう。

- 「火災保険で無料修理」という甘い言葉:「台風や雪の被害なら火災保険が使えて自己負担なしで修理できますよ」と勧誘する手口です。保険が適用されるかは保険会社の判断であり、業者が断定できるものではありません。安易な申請はトラブルの原因になるため注意が必要です。

- 過度な不安を煽り契約を急がせる:「このままでは家が腐ってしまう」「今すぐ直さないと手遅れになる」などと専門用語を並べて不安を煽り、冷静な判断力を奪って即日契約を迫ります。その場で契約を決めず、一度持ち帰って家族と相談したり、他の業者の意見を聞いたりすることが大切です。

- 「モニター価格」「今だけの割引」で契約を迫る:「近所で工事をしているので、足場代が安くなる」「今日契約してくれればモニター価格で半額にする」といったセールストークは、契約を急がせるための常套句です。本当に価値のある工事であれば、そのような大幅な値引きは必要ありません。

銅板屋根の修理は、決して安い買い物ではありません。だからこそ、焦らず、複数の業者をじっくり比較検討することが成功の鍵です。この記事で紹介したポイントを参考に、あなたの家の価値を守る、信頼できるパートナーを見つけてください。

街の屋根やさん埼玉上尾店

街の屋根やさん埼玉上尾店

雨漏り修理110番

雨漏り修理110番

雨漏り屋根修理DEPO

雨漏り屋根修理DEPO