当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。

銅板屋根雨漏りは、原因を正しく突き止め、適切な修理を行えば必ず解決できます。放置すれば建物の寿命を縮める深刻な事態にも繋がりかねませんが、この記事を読めば、その不安を解消し、最善の対策を打つための知識がすべて手に入ります。

この記事では、まず銅板屋根雨漏りを引き起こす特有の原因を詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、ご自宅の雨漏りの状況を客観的に把握でき、不要な工事で損をすることなく、最小限の費用で問題を解決する最善の一歩を踏み出せるはずです。

銅板屋根について詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。

関連記事:銅板屋根まるわかり!塗装、屋根材、価格、施工方法で選ぶ屋根リフォーム

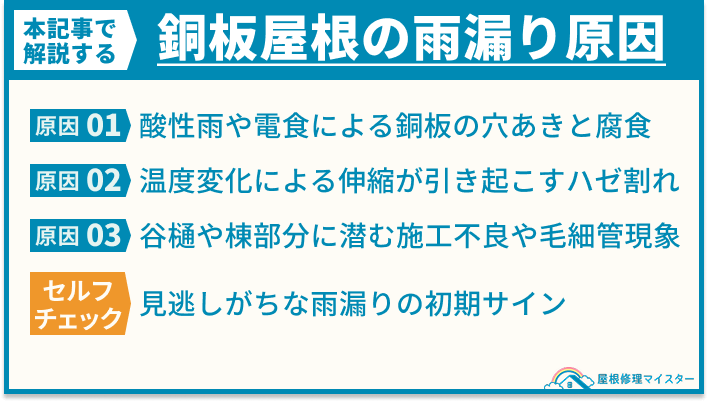

この記事でわかること

- 銅板屋根雨漏りの3大原因(穴あき・腐食、ハゼ割れ、施工不良)

- 修理方法別の費用相場(応急処置:1万円~、部分補修:5万円~、葺き替え:1.2万円/㎡~)

- コーキングによる修理の有効性と、あくまで応急処置であるという限界

- 銅板屋根の本当の寿命(耐用年数)と、長持ちさせるメンテナンスの重要性

- 自分で修理(DIY)を行うことの具体的なリスクと危険性

- 雨漏り修理に火災保険が適用される条件と申請を成功させるコツ

- 悪徳業者を回避し、信頼できる専門業者を見抜く5つのチェックポイント

銅板屋根の雨漏りのサインと原因は?放置すると建物寿命が縮む!

銅板屋根の雨漏りは、主に「穴あき・腐食」「ハゼ割れ」「施工不良」という3つの特有な原因で起こります。

これらのサインを見逃し、放置してしまうと、雨水が建物の構造部分まで浸透し、家の寿命を大きく縮めることになりかねません。そのため、原因を正確に突き止め、一日も早く対処することが極めて重要です。

銅は他の屋根材とは異なる性質を持っており、その特性が雨漏りの原因に直結することが多いからです。この記事では、銅板屋根の雨漏りを引き起こす代表的な原因と、見逃してはいけない初期サインについて、専門家の視点から詳しく解説します。

これらの原因を理解することで、ご自宅の屋根に起きている問題を正しく把握し、適切な修理方法を判断する手助けとなります。

原因1:酸性雨や電食による銅板の穴あきと腐食

銅板屋根に穴があいてしまう主な原因は、長年の酸性雨による腐食と、異なる種類の金属が接触することで発生する「電食(でんしょく)」という現象です。

銅は化学的に変化しやすい性質を持つため、特定の環境に長期間置かれると、徐々に溶けて薄くなり、やがて雨漏りを引き起こします。

この章では、銅板が腐食し、穴があいてしまう2つのメカニズムについて掘り下げていきます。

- なぜ銅は酸性雨に弱く穴があいてしまうのか

- 異種金属との接触で起こる電食のメカニズム

- 写真で見る腐食の進行と雨漏りの関係

なぜ銅は酸性雨に弱く穴があいてしまうのか

銅は、大気中の汚染物質を含んだ酸性雨に長期間さらされることで、表面が少しずつ溶かされ、やがてピンホールと呼ばれる小さな穴があいてしまいます。

これは、酸性雨に含まれる成分が銅と化学反応を起こし、銅をゆっくりと腐食させてしまう性質があるためです。

例えば、工場や自動車の排気ガスに含まれる硫黄酸化物などが雨に溶け込むと、雨が酸性化します。この酸性の雨が銅板に触れると、銅の表面がわずかに溶け出し、緑色のサビである「緑青(ろくしょう)」が発生します。

この反応が何十年も続くと、最初は丈夫だった銅板も徐々に薄くなり、最終的には針で刺したような小さな穴があき、そこから雨水が侵入するのです。

見た目は小さなピンホールでも、雨漏りを引き起こす致命的な原因となります。緑青は本来、銅の表面を保護する役割も持ちますが、現代の酸性雨環境下では、腐食が進行しているサインとも言えるでしょう。

異種金属との接触で起こる電食のメカニズムを図解

電食とは、銅板がステンレスの釘など、銅よりもイオン化しにくい(錆びにくい)金属と、雨水などを介して触れることで、銅がまるで電池のように溶け出してしまう現象のことです。金属にはイオン化傾向(溶けやすさ)に違いがあり、2つの異なる金属が水分を介して接触すると、イオン化傾向の大きい金属、この場合は銅が優先的に腐食してしまうために起こります。

具体的には、銅板を固定するためにステンレス製のビスを使った場合を想像してください。雨が降ると、銅とステンレスの間に雨水が入り込み、小さな電池が形成されます。この時、イオン化傾向の大きい銅がマイナス極、小さいステンレスがプラス極となり、銅が電子を失って水に溶け出していきます。この現象が繰り返されることで、ビス周りの銅板だけが集中的に腐食し、穴があいてしまうのです。

この電食を避けるためには、銅板の固定には銅製の釘やビスを使用するのが基本です。もし銅板と他の金属を接触させる必要がある場合は、適切な絶縁処理が不可欠となります。

見た目の変化で見る腐食の進行と雨漏りの関係

銅板の腐食が進むと、見た目に緑青が広がったり黒っぽく変色したりし、最終的には穴があいて雨漏りに直接つながります。腐食によって銅板の厚みが物理的に失われ、屋根材としての防水機能が完全に壊れてしまうからです。

腐食の進行にはいくつかの段階があります。

- 初期段階: 銅板の表面に緑青が点々と発生します。

- 中期段階: 緑青が広範囲に広がり、場所によっては黒く変色し、表面がざらついてきます。

- 末期段階: 腐食が銅板を貫通し、目に見える穴(ピンホール)があきます。板自体が薄くもろくなり、わずかな力で崩れることもあります。

末期の段階になると、雨が降るたびに確実に雨水が屋根裏に侵入し、柱や梁といった建物の重要な構造材を腐らせる原因となります。腐食した穴から雨水が滴り、屋根裏の断熱材や野地板にシミができている状態は、非常に危険なサインです。

原因2:温度変化による伸縮が引き起こすハゼ割れ

銅板屋根は、夏の暑さで膨らみ、冬の寒さで縮むという金属の性質によって、つなぎ目である「ハゼ」部分に負担がかかり、やがて割れてしまうことがあります。この現象を「ハゼ割れ」と呼びます。温度変化による伸縮が何十年にもわたって繰り返されることで、金属疲労が蓄積し、折り曲げられたハゼ部分が限界を迎えて裂けてしまうのです。

この章では、ハゼ割れのメカニズムと、特に注意すべき箇所について解説します。

- 銅板屋根のつなぎ目であるハゼとは何か

- 夏冬の寒暖差でハゼが繰り返し疲労し割れる仕組み

- ハゼ割れが起きやすい箇所の特定方法

銅板屋根のつなぎ目であるハゼとは何か

ハゼとは、銅板のような金属屋根材の板同士をつなぎ合わせるために、板の端を折り曲げて噛み合わせる加工部分のことです。このハゼという構造によって、釘やビスを表面に露出させることなく屋根材を固定し、防水性を持たせることができます。

金属屋根の施工方法の一つに「ハゼ葺き(はぜぶき)」があります。これは、2枚の金属板の端をそれぞれ折り曲げ、フックのように引っ掛けてから、さらに折りたたんで固定する技術です。釘穴が屋根の表面に出ないため、雨水が侵入するリスクが極めて低く、高い防水性を実現します。このハゼが、銅板屋根の生命線とも言える重要な部分なのです。

夏冬の寒暖差でハゼが繰り返し疲労し割れる仕組み

夏の高温で伸びた銅板が冬の低温で縮む動きが毎年繰り返されることで、つなぎ目のハゼ部分に金属疲労が溜まり、最終的に亀裂が入ってしまいます。銅板は温度によって大きく伸縮する性質があり、固定されたハゼ部分にはその伸縮の力が集中してかかってしまうためです。

例えば、長さ10mの銅板は、夏と冬の温度差(約50℃と仮定)で約8.5mmも伸び縮みします。この力が、折り曲げられて固定されているハゼの部分に繰り返し加わります。まるで針金を何度も同じ場所で折り曲げるとやがて切れてしまうのと同じ原理で、何十年もの間、伸縮の力がかかり続けることでハゼの部分が硬化してもろくなり、ある日パキッと割れてしまうのです。この割れ目から、雨水が侵入し雨漏りを引き起こします。

ハゼ割れが起きやすい箇所の特定方法

ハゼ割れは、特に温度変化が激しい「日当たりの良い南向きの屋根」や、伸縮量が大きくなる「軒先から棟までが長い大きな屋根」で発生しやすい傾向があります。これらの場所は、銅板が受ける熱の影響が大きく、伸縮による負担が他の場所よりも集中しやすいためです。

ご自宅の屋根をご自身でチェックする際は、以下のポイントに注意してみてください。

ハゼ割れのセルフチェックポイント

- 日当たりの良い南側の屋根面: 一日を通して最も日光が当たるため、温度変化が最も激しい場所です。

- 軒先から棟までの距離が長い部分: 屋根材が長くなるほど、全体の伸縮量も大きくなり、ハゼへの負担が増加します。

- ドーマー(屋根窓)の周りなど形状が複雑な部分: 形状が複雑な箇所は、伸縮による力が一点に集中しやすくなります。

地上から双眼鏡などを使って安全に確認し、ハゼ部分に亀裂や口が開いている箇所がないか見てみましょう。少しでも異常を見つけたら、専門家による詳細な点検をおすすめします。

原因3:谷樋や棟部分に潜む施工不良や毛細管現象

雨漏りは、銅板自体の劣化だけでなく、雨水が集まる「谷樋(たにどい)」や屋根の頂点「棟(むね)」の施工ミスや、水の性質による毛細管現象によっても発生します。これらの部分は構造が複雑で雨仕舞(あまじまい)の処理が難しく、職人の技術力が問われるため、雨漏りの原因となりやすい箇所です。

ここでは、施工品質に左右される雨漏りの原因について詳しく見ていきましょう。

- 雨水が集中する谷樋での施工ミスの実例

- 隙間に水が吸い上げられる毛細管現象の恐怖

- 棟板金の固定釘の緩みや防水処理の不備

雨水が集中する谷樋での施工ミスの実例

屋根の面と面が交差する谷樋は、大量の雨水が集中して流れる場所であり、防水シートの施工不良やゴミ詰まりが雨漏りの直接的な原因となります。勾配が緩やかだったり、防水処理にわずかな隙間があったりするだけで、水が溢れたり内部に侵入したりしてしまうからです。

谷樋でよくある雨漏り原因

- 防水シートの施工不良: 谷樋の銅板の下に敷かれている防水シート(ルーフィング)に破れやシワ、不十分な重ね合わせがあると、銅板を乗り越えた雨水が直接下地に侵入します。

- ゴミ詰まり: 落ち葉や土砂が谷樋に溜まると水の流れがせき止められ、行き場を失った水が銅板の立ち上がり部分を越えて、屋根裏へ浸水します。

谷樋は、雨漏りのリスクが非常に高い場所です。定期的な清掃と点検が、雨漏りを未然に防ぐために欠かせません。

隙間に水が吸い上げられる毛細管現象の恐怖

毛細管現象とは、銅板の重ね目などの非常に狭い隙間に雨水が入り込むと、水の表面張力によって、重力に逆らって上へ上へと吸い上げられてしまう現象です。水には狭いところに入り込もうとする性質があり、屋根の勾配が緩い場合や、板金の重ねしろが不十分な場合に、この現象が起こりやすくなります。

ストローを水につけると、中の水面が外よりも少し高くなるのと同じ原理が、屋根の上で起こるのです。特に、屋根の傾きが緩やかだと、雨水が流れ落ちるスピードよりも、隙間に吸い上げられる力の方が強くなることがあります。設計が不適切な場合や、銅板の重ね部分にゴミが挟まっていると、本来なら侵入しないはずの雨水が、じわじわと内部に吸い込まれて雨漏りを引き起こしてしまいます。

棟板金の固定釘の緩みや防水処理の不備

屋根の一番高い場所にある棟板金を固定している釘が、経年劣化や熱伸縮によって緩んだり抜けたりすると、その隙間から雨水が侵入します。棟板金は屋根のてっぺんを覆う重要な部分であり、その固定が甘くなると、強風で飛ばされるだけでなく、できた隙間が直接的な雨水の入り口になってしまうからです。

棟板金を固定する釘は、その下の貫板(ぬきいた)という木材に打ち込まれています。この貫板が、屋根裏からの湿気やわずかな雨水の侵入で腐食すると、釘を保持する力が弱まり、釘が浮いてきてしまいます。また、太陽熱による金属の伸縮が繰り返されることでも、釘は徐々に緩んでいきます。浮き上がった釘の周りの隙間から、雨水が毛細管現象で吸い込まれるように内部へと侵入していくのです。台風や強風の後は、特に注意が必要な箇所です。

見逃しがちな雨漏りの初期サイン。天井のシミや壁紙の剥がれ

天井にできた小さなシミや壁紙の浮き・剥がれは、屋根からの雨漏りがすでに始まっていることを示す重要な初期サインです。雨水が屋根裏に侵入してから、室内の天井や壁に影響が現れるまでには時間がかかります。これらのサインに気づいたときには、見えない部分で被害が広がっている可能性が高いと考えるべきです。

例えば、「天井の隅が少し黄ばんでいる気がする」「壁紙のつなぎ目がめくれてきた」といった、ささいな変化を見逃してはいけません。これらは、屋根から侵入した雨水が、屋根裏の断熱材や天井ボードを濡らし、時間をかけて室内に現れた症状なのです。

室内の雨漏りセルフチェックリスト

- 天井や壁に、色の濃淡やシミがないか

- 壁紙(クロス)に、浮きや剥がれ、シワがないか

- 窓枠やサッシ周りに、雨水が垂れたような跡はないか

- 雨が降ると、カビ臭い匂いがしないか

- 以前と比べて、雨音が大きく聞こえるようになっていないか

もし、これらのサインに一つでも当てはまる場合は、すでに屋根裏の木材が腐食し始めている可能性があります。「このくらいのシミなら大丈夫」と自己判断せず、被害が拡大する前に、必ず専門家による点検を受けてください。早期発見・早期対応が、あなたの大切な住まいを守るための鍵となります。

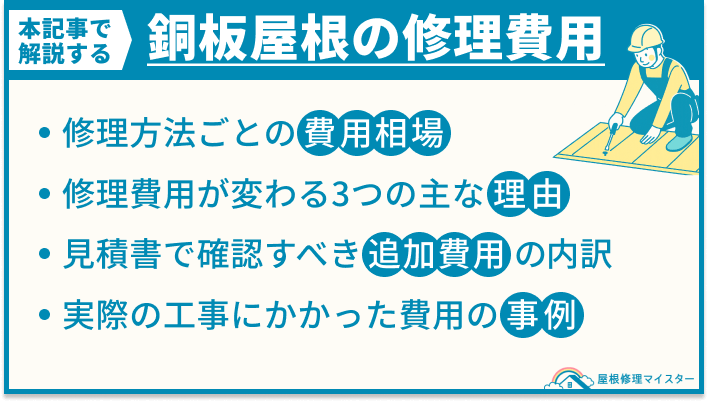

銅板屋根の雨漏り修理にかかる費用は?単価と状況別の相場感

銅板屋根の雨漏り修理にかかる費用は、数万円の応急処置から100万円を超える全面的な工事まで、その範囲は非常に広いです。なぜなら、雨漏りの原因、被害の大きさ、屋根の状態によって、必要となる工事の規模や材料、作業の手間が全く異なるからです。

ご自宅の状況に合った適切な修理費用を把握するためには、まずどのような修理方法があるのかを知ることが重要です。

この記事を読めば、銅板屋根の修理費用の全体像を掴み、安心して専門家へ相談するための準備ができます。

修理方法別。銅板屋根雨漏りの費用相場一覧表

銅板屋根の雨漏り修理には、主に4つの方法があります。それぞれの費用相場を知ることで、ご自宅の状況に合った予算の目安を立てることが可能です。応急処置から全面的な工事まで、対応範囲と専門性が異なるため、価格帯も大きく変わります。

修理方法別の費用相場

| 修理方法 | 費用相場の目安 | 工事期間の目安 |

|---|---|---|

| 応急処置(コーキングなど) | 1万円 ~ 5万円 | 1時間 ~ 半日 |

| 部分補修・部分交換 | 5万円 ~ 30万円 | 1日 ~ 3日 |

| 谷樋交換 | 15万円 ~ 50万円 | 2日 ~ 5日 |

| 全面葺き替え | 120万円 ~(100㎡の場合) | 7日 ~ 14日 |

※上記はあくまで目安です。足場の有無や屋根の形状によって費用は変動します。

これから、それぞれの修理方法について、費用の詳細を解説します。

応急処置:コーキング等の一時的な補修費用の目安

雨漏りを一時的に止めるコーキングなどの応急処置は、1万円から5万円程度が費用の目安です。この方法は、あくまで本格的な修理を行うまでの「つなぎ」であり、原因を根本から解決するものではないため、比較的安価かつ短時間で施工できます。

具体的には、雨漏りの原因となっている小さな穴やヒビを、シリコン製のコーキング材や防水テープで塞ぐ作業を指します。例えば、銅板のつなぎ目(ハゼ)がわずかに開いている場合や、釘穴から水が浸入している場合に有効です。

しかし、この応急処置には注意点があります。

応急処置のメリット・デメリット

- メリット: 費用が安く、迅速に雨漏りを止められる。

- デメリット: 耐久性が低く、数ヶ月から数年で再発するリスクが高い。

- DIYのリスク: 専門家でない方が行うと、水の出口を塞いでしまい、屋根内部で被害が拡大する恐れがあります。

応急処置は「次の大雨をしのぐため」の手段と割り切り、早めに専門家による根本的な修理を検討することが大切です。

部分補修や部分交換の費用:5万円から30万円が目安

雨漏りの原因が特定の一部分に限定されている場合、その箇所だけを直すことで費用を抑えつつ、根本的な解決が図れます。穴の開いた銅板を部分的に補修・交換する場合の費用は、5万円から30万円が目安となります。

例えば、酸性雨で直径5cmほどの穴が開いてしまった銅板1枚だけを、新しい銅板で補修する「パッチ当て」のような作業であれば、5万円程度から可能です。もし、谷樋につながる部分の銅板数枚が劣化しているなど、もう少し広い範囲の交換が必要な場合は、30万円程度まで費用が上がることがあります。

ただし、部分補修が適しているのは、劣化範囲が限定的で、屋根の下地材が健全な場合に限られます。広範囲に劣化が進んでいたり、下地まで腐食していたりする場合は、より大規模な修理が必要です。

谷樋交換の費用:15万円から50万円が目安

屋根の面と面が合わさる谷の部分に設置され、雨水を集めて排水する「谷樋(たにどい)」は、雨漏りの原因になりやすい箇所です。この谷樋全体を交換する場合の費用は、15万円から50万円が目安です。谷樋は構造が複雑で、交換には専門的な板金技術が必要となるため、部分補修よりは高額になります。

この費用には、古い谷樋の撤去、新しい谷樋の加工・設置、防水処理などが含まれます。

- 足場なしの場合: 長さ5m程度の谷樋交換で、比較的安全に作業できる場合は15万円から25万円程度が相場です。

- 足場ありの場合: 屋根の勾配が急で安全確保のために足場(約20万円前後)が必須となる場合や、谷樋が長い場合は、総額で50万円近くになることもあります。

谷樋は落ち葉が詰まって水が溜まりやすく、酸性雨の影響も受けやすいため劣化しやすい部分です。交換の際には、銅板だけでなく、より耐久性の高いステンレスやガルバリウム鋼板を選ぶという選択肢もあります。

全面葺き替えの費用:1㎡あたり12000円から20000円

銅板屋根全体を新しくする全面葺き替え工事の費用は、1㎡あたり12,000円から20,000円が単価の目安です。既存の屋根材をすべて撤去し、下地から新しく作り直す最も大掛かりな工事であり、使用する材料や施工の手間が最もかかります。

一般的な30坪(屋根面積約100㎡)の家で考えると、以下の費用が目安となります。

全面葺き替えの費用内訳例(屋根面積100㎡)

- 屋根材・工事費: 120万円 ~ 200万円

- 足場代: 約20万円

- 既存屋根の撤去・処分費: 5万円 ~ 15万円

- 諸経費など: 10万円 ~

これらを合計すると、総額で150万円から250万円以上になることが一般的です。もし、屋根材を銅板からガルバリウム鋼板(1㎡あたり7,000円~10,000円)に変更すれば、総額を数十万円単位で抑えることも可能です。耐用年数を超えている、劣化が広範囲に及んでいる、下地まで腐食しているといった場合は、全面葺き替えを検討すべきタイミングと言えるでしょう。

修理費用を左右する3つの要素。被害範囲・屋根形状・立地条件

同じ雨漏りでも、修理費用は一律ではありません。主に「被害範囲の広さ」「屋根の形状と勾配」「家の立地条件」という3つの要素によって大きく変動します。これらの要素が、必要な材料の量、工事の難易度、そして安全対策(足場など)の必要性を直接決定するからです。

費用が高くなるケース・安くなるケース

| 要素 | 費用が安くなるケース | 費用が高くなるケース |

|---|---|---|

| 被害範囲 | 穴あき1箇所など、原因が限定的 | 広範囲に腐食やハゼ割れが発生 |

| 屋根形状 | シンプルな切妻屋根(本を伏せた形) | 複雑な寄棟屋根やドーマー(窓)がある |

| 立地条件 | 周囲にスペースがあり足場が組みやすい | 隣家との距離が狭く、作業スペースが限られる |

例えば、被害範囲が1㎡未満なら部分補修で済みますが、10㎡以上に及ぶと葺き替えが必要になり費用が跳ね上がります。また、トラックが家の近くに停められないといった条件でも、材料の運搬費などで追加費用が発生することがあります。ご自宅の状況を客観的に把握することが、正確な費用感を掴む第一歩です。

見積書で確認すべき追加費用。足場代や廃材処分費の内訳

屋根修理の見積もりを取る際、工事費本体だけでなく、追加で発生する費用項目をしっかり確認することが非常に重要です。特に「足場代」「廃材処分費」「諸経費」の内訳は必ずチェックしましょう。これらの費用が詳細な説明なく「一式」としてまとめられている場合、何にいくらかかっているか不透明になり、不当に高額な請求をされるリスクが高まります。

ここでは、見積書で特に注意して見るべき3つの追加費用について解説します。

- 足場の設置費用

- 古い屋根材の撤去と処分費用

- 諸経費に含まれる費用

これらの内訳を理解することで、提示された見積もりが適正かどうかを判断する基準を持つことができます。

足場設置費用の相場:1㎡あたり800円から1200円

安全な高所作業に不可欠な足場の設置費用は、1㎡あたり800円から1,200円が相場です。これは、労働安全衛生法で定められた安全基準を満たし、職人の安全を守ると同時に、丁寧な作業を可能にし工事品質を高めるための重要な投資です。

足場の費用は、一般的に「足場架面積(いえの外周+約4m)×(家の高さ)」で算出された面積に、上記の単価を掛けて計算します。

例えば、30坪の一般的な2階建て住宅(足場架面積約200㎡)の場合、16万円から24万円程度が足場代の目安となります。これに、塗料やゴミの飛散を防ぐためのメッシュシートの費用(1㎡あたり100円~200円)が加わります。「足場代無料」をうたう業者もいますが、その費用が他の工事項目に上乗せされているケースがほとんどのため、総額で比較検討することが賢明です。

古い屋根材の撤去と処分にかかる費用

葺き替え工事などの際に、既存の古い銅板屋根を撤去し、法律に則って処分するための費用も必要です。撤去した屋根材は「産業廃棄物」として扱われ、専門の処分場で適正に処理することが法律で義務付けられているからです。

費用の目安は以下の通りです。

- 撤去費用: 1㎡あたり500円から1,500円程度

- 運搬・処分費用: 現場の状況や量による

30坪の家(屋根面積約100㎡)であれば、撤去と処分を合わせて5万円から15万円程度を見込んでおくと良いでしょう。悪質な業者はこの費用を浮かせるために不法投棄を行うことがありますが、これは施主にも責任が及ぶ可能性がある重大な違反行為です。見積書で「産業廃棄物処理運搬許可」を持つ業者かを確認し、必要であれば廃棄物が正規に処理されたことを証明する「マニフェスト」の発行を依頼できるかどうかが、優良業者を見分けるポイントになります。

諸経費に含まれる現場管理費や運搬費

見積書にある「諸経費」という項目には、現場管理費や材料の運搬費など、工事を円滑に進めるための費用が含まれています。工事を直接行う職人の人件費以外にも、現場の監督、スケジュール管理、近隣への挨拶回り、事務手続きなど、様々な間接的なコストが発生するためです。

諸経費は、工事費総額の3%から10%程度で計上されるのが一般的です。例えば、総額100万円の工事であれば、3万円から10万円が諸経費の目安となります。

諸経費の主な内訳

- 現場監督の人件費

- 交通費(ガソリン代、駐車料金)

- 事務手数料

- 細かな副資材(釘、ビスなど)の費用

もし「諸経費一式」の金額があまりに高額(例:総額の20%以上)な場合は、その内訳について業者に説明を求めましょう。優良な業者は、内訳を丁寧に説明してくれるはずです。

実際の修理事例から見る費用内訳。状況別に解説

実際の銅板屋根の修理事例を見ることで、ご自身の状況と照らし合わせ、費用の相場感をより具体的に掴むことができます。ここでは、過去の工事で「どのような症状」が「どのような工事」で「いくら」かかったのかを解説します。

【事例1:谷樋の穴あきによる雨漏り修理】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 状況 | 築30年。谷樋に長年溜まった落ち葉が原因で銅板が腐食し、穴が開いて雨漏りが発生。 |

| 工事内容 | 谷樋の部分交換(長さ6m)。関連する箇所の銅板補修。 |

| 総額費用 | 28万円 |

| 費用内訳 | 谷樋材料・加工費:8万円、施工費:12万円、諸経費:3万円、その他:5万円 ※足場なし |

| 工事のポイント | 幸い下地材の腐食はなかったため、費用を抑えられる谷樋の部分交換をご提案しました。 |

【事例2:経年劣化による全面葺き替え工事】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 状況 | 築50年。銅板の耐用年数を超え、屋根全体に無数の小さな穴や亀裂(ハゼ割れ)が発生。 |

| 工事内容 | 既存銅板を全て撤去後、下地(野地板)を補強。防水シートを敷き、耐久性とコストのバランスが良いガルバリウム鋼板へ全面葺き替え(屋根面積120㎡)。 |

| 総額費用 | 185万円 |

| 費用内訳 | 足場代:22万円、既存屋根撤去・処分費:13万円、屋根材・工事費:135万円、諸経費:15万円 |

| 工事のポイント | お客様のご予算と今後のメンテナンス性を考慮し、銅板よりも軽量で耐久性の高いガルバリウム鋼板への葺き替えをご提案しました。 |

これらの事例のように、原因と建物の状況によって最適な工事と費用は大きく異なります。ご自宅の雨漏りでお困りの方は、まずは専門家による正確な診断を受けることが解決への第一歩です。

銅板屋根へのコーキングによる修理は有効?メリットと限界

銅板屋根の雨漏り修理において、手軽な選択肢として思い浮かぶのがコーキングです。しかし、その効果には明確なメリットと、知っておくべき限界が存在します。

結論として、銅板屋根の雨漏り修理にコーキングを使うのは、ごく小さな穴を塞ぐ一時的な応急処置としては有効ですが、根本的な解決策にはなりません。

なぜなら、銅板は金属の中でも特に温度変化による伸縮が非常に大きい素材であり、コーキング材がその動きに追従できずに、すぐに剥がれたり切れたりして雨漏りが再発する可能性が極めて高いためです。

具体的に、コーキングが有効なのは、数ミリ程度のピンホール(針で刺したような小さな穴)を、次の本格的な修理までの間、一時的に塞ぐ場合に限られます。一方で、銅板の継ぎ目である「ハゼ」の部分や、広範囲にわたる劣化箇所にコーキングを充填すると、銅板の伸縮によって数ヶ月から1年程度でひび割れや剥がれが生じます。

さらに、本来の水の通り道をコーキングで塞いでしまうと、水の逃げ場がなくなり、これまで問題がなかった箇所から雨水が浸入するなど、かえって症状を悪化させてしまう危険性もはらんでいます。

銅板屋根へのコーキング修理のメリット・デメリット

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 費用 | 専門業者に依頼するより安価に済む | 再発を繰り返し、結果的に総額が高くなる可能性がある |

| 手軽さ | DIYでも対応可能(応急処置として) | 専門知識がないと、かえって症状を悪化させる危険がある |

| 効果の持続性 | 一時的(数ヶ月〜1年程度が目安) | 根本的な解決にはならず、再発リスクが極めて高い |

| 建物への影響 | ごく小さな穴を一時的に塞げる | 本来の水の流れを阻害し、被害を拡大させる恐れがある |

このように、コーキングによる修理はあくまで「その場しのぎ」の応急処置と理解することが重要です。雨漏りの根本原因を特定し、長期的な安心を得るためには、銅板の特性を熟知した専門家による正確な診断が不可欠と言えるでしょう。

銅板の穴あきを補修する具体的な方法とDIYのリスク

銅板屋根にできてしまった穴。一見すると小さな穴でも、放置すれば深刻な雨漏りにつながるため、早急な対応が求められます。しかし、その補修は専門的な知識と技術が必要であり、安易なDIYはかえって状況を悪化させる危険性をはらんでいます。

ここでは、専門業者が行う銅板の穴あき補修の具体的な方法と、DIYに潜むリスクを解説します。適切な対処法を知ることで、確実な修理と建物の保護につなげましょう。

専門業者が行う主な補修方法

専門業者は、穴の大きさや位置、銅板の劣化状況を総合的に判断し、最適な工法を選択します。主な補修方法は以下の2つです。

専門的な補修工法の選択肢

- ハンダ付け補修: 比較的小さな穴に対して行われる伝統的な手法です。専用のフラックス(薬品)で補修面を清浄にした後、銅と親和性の高いハンダを溶かして穴を埋めます。銅板と一体化するため、非常に高い耐久性と防水性を確保できますが、職人の高い技術力が求められます。

- 当て板(パッチ)補修: 穴が比較的大きい場合や、ハンダ付けが難しい箇所で用いられる方法です。穴よりも一回り大きい新しい銅板(当て板)を上から被せ、その周囲をハンダ付け、もしくは専用の接着剤とリベットで固定します。広範囲の劣化にも対応できる確実な補修方法です。

なぜDIYは危険なのか?具体的な失敗例

「小さな穴だから自分で…」と考えるのは非常に危険です。銅板は他の屋根材にはない特性を持っており、誤った補修は致命的な結果を招くことがあります。

DIY補修の主なリスク

- 不適切なコーキングによる腐食促進: 最も多い失敗例が、ホームセンターなどで手に入るシリコン系コーキング剤の使用です。これらのコーキング剤に含まれる成分が酸性雨などと反応し、銅板の「電食」と呼ばれる化学的な腐食を急激に進行させることがあります。結果、補修したはずの穴が以前より大きくなってしまうのです。

- 水の流れを変えてしまう危険性: 不適切な補修は、本来の水の流れを意図せず堰き止めてしまうことがあります。行き場を失った雨水は、屋根材のわずかな隙間から内部に浸入し、防水シートや下地の木材を腐食させます。表面上は雨漏りが止まったように見えても、内部で被害が静かに拡大し、気づいた時には大規模な工事が必要になるケースも少なくありません。

銅板の穴あき補修は、見た目以上に繊細で専門的な判断が求められます。一時しのぎのDIYで後悔する前に、まずは専門家による正確な診断を受け、問題の根本原因を特定することが、最も確実で経済的な解決策と言えるでしょう。

銅板の防水性は永久ではない?雨漏りを引き起こす劣化と対策

神社仏閣にも使われるほど長持ちするイメージの銅板屋根ですが、実は永久に防水機能が保たれるわけではありません。時間と共に劣化し、雨漏りを引き起こす可能性があります。

銅板は非常に丈夫な素材ですが、長年の酸性雨や、他の金属との接触による化学反応、温度変化による金属の伸び縮みといった影響を受け続けるからです。これらの要因によって、少しずつ腐食したり、金属疲労で裂けたりしてしまいます。

具体的な劣化現象には、以下のようなものがあります。これらが雨漏りの直接的な原因となります。

銅板屋根の主な劣化原因

- 溶脱(ようだつ): 酸性雨によって銅板の表面が少しずつ溶け、薄くなってしまう現象。

- 電食(でんしょく): 鉄釘など、銅と異なる種類の金属が接触することで化学反応が起こり、腐食して穴が開く現象。

- ハゼ割れ: 夏の熱膨張と冬の収縮が繰り返されることで、銅板のつなぎ目(ハゼ)が金属疲労を起こし、裂けてしまう現象。

このように、一見頑丈に見える銅板屋根にも特有の弱点が存在します。大切な住まいを雨漏りから守るためには、これらの劣化サインを見逃さず、適切な時期に対策を講じることが重要です。

銅板屋根の本当の寿命とは?定期的なメンテナンスの重要性

銅板屋根は、適切にメンテナンスを行えば60年以上という非常に長い寿命を誇ります。しかし、その性能を最大限に引き出すためには、専門家による定期的な点検が不可欠です。

どんなに耐久性の高い銅板であっても、長年の酸性雨や飛来物の影響で、気づかないうちに小さな穴や歪みといった劣化が進行することがあります。特に、落ち葉やゴミによる谷樋の詰まり、銅板のつなぎ目部分の劣化は、雨漏りの直接的な原因となり得ます。

例えば、銅板自体の耐用年数は60年以上とされていますが、これはあくまで理想的な環境下での話です。定期的な点検を怠ると、谷樋の詰まりから水が溢れたり、小さな傷から腐食が広がったりして、屋根全体の寿命を大きく縮めてしまうことにつながります。

したがって、「寿命が長いから大丈夫」と安心するのではなく、その性能を維持するために定期的なメンテナンスを行うことが、美しい銅板屋根を末永く守り、結果的に大規模な修繕費用を抑える最も賢明な方法と言えるでしょう。

特徴的な腰葺き屋根の雨漏り。原因と修理の注意点とは?

瓦と銅板などを組み合わせた腰葺き屋根の雨漏りは、異なる素材のつなぎ目が原因となることが多く、修理には両方の素材を熟知した専門的な技術が不可欠です。なぜなら、瓦と銅板では温度変化による伸縮率や劣化の進み方が全く違うため、その境界部分に隙間やひび割れが生じやすく、そこが雨水の侵入口になりやすいからです。

腰葺き屋根は、その高いデザイン性から和風建築などで採用されますが、構造が複雑な分、雨漏りのリスクも抱えています。特に、瓦と銅板のつなぎ目である「取り合い部」は、雨仕舞(あまじまい)の施工が非常に難しく、雨漏りの原因となりやすい箇所です。

この部分の修理は、瓦を剥がして下地の防水処理をやり直し、銅板を適切に加工して納めるという、瓦と板金の両方に精通した高度な技術が求められます。そのため、腰葺き屋根の雨漏り修理では、安易な業者選びは絶対に避け、この特殊な構造を理解し、豊富な施工経験を持つ専門家へ相談することが重要になります。

雨漏り修理に火災保険は使える?適用条件と申請のコツ

銅板屋根の雨漏り修理では、その原因が台風や大雪といった自然災害である場合に限り、ご加入の火災保険を使って修理費用をまかなえる可能性があります。多くの火災保険は、火事だけでなく「風災・雪災・雹(ひょう)災」などによる建物の損害も補償対象に含んでいるためです。

例えば、「台風の強い風で銅板がめくれて雨漏りした」「記録的な大雪の重みで谷樋が変形し、水が浸入するようになった」といったケースでは、保険が適用される可能性が高いでしょう。

一方で、経年劣化による銅板の穴あきや腐食、あるいは施工不良が原因の雨漏りは、自然災害とは見なされず、保険の対象外となるのが一般的です。

スムーズに申請を進めるための最初のステップは、保険申請のサポート経験が豊富な屋根修理業者に被害状況の調査を依頼することです。専門家の視点で被害の原因を正確に特定し、保険が使えるかどうかを判断してもらうことが、賢く修理を進めるための重要な鍵となります。

銅板屋根の雨漏り修理で失敗しない業者の選び方5つのコツ

銅板屋根の修理で後悔しないためには、業者選びが最も重要です。なぜなら、銅板は専門的な知識と技術を要する特殊な屋根材のため、業者選びを誤ると雨漏りの再発や不要な高額工事につながる危険性が極めて高いからです。

大切な家を守るために、銅板の扱いに長けた信頼できる専門業者を見抜く5つの具体的なチェックポイントを解説します。

1. 銅板の専門知識と施工実績を確認する

まず、その業者が銅板屋根のプロフェッショナルであるかを見極めましょう。

確認すべき専門性のポイント

- 「建築板金技能士」の有無: これは板金工事の国家資格であり、銅板加工の高い技術力を持つ証明になります。

- 写真付きの施工実績: 公式サイトなどで、銅板屋根の修理や葺き替えに関する具体的な施工事例が写真付きで豊富に紹介されているかを確認します。特に、ご自身の家の状況と似た事例があれば、より信頼性が高まります。

実績の少ない業者では、銅板特有の性質(熱による伸縮など)を考慮した適切な施工ができず、新たな雨漏りの原因を作りかねません。

2. 詳細で透明性のある見積書を提示するか

信頼できる業者は、見積書の内容が明確で詳細です。「工事一式」のような、どんぶり勘定の見積書を提示する業者には注意が必要です。

見積書のチェック項目

| 項目 | 確認するポイント |

|---|---|

| 工事内容 | 「谷樋交換」「棟板金補修」など、どこをどのような工法で修理するかが具体的に記載されているか。 |

| 材料 | 使用する銅板の厚みや種類、防水シートなどの副資材の商品名まで明記されているか。 |

| 数量・単価 | 各工事や材料の数量(㎡、mなど)と単価が一つひとつ記載されているか。 |

| 諸経費 | 足場代、廃材処分費、運搬費などの内訳がきちんと分けられているか。 |

これらの項目が詳細に記載されていれば、不要な工事が含まれていないか、価格が適正かを判断しやすくなります。

3. 明確な保証内容を書面で確認する

工事後の保証は、万が一の再発に備えるための重要な約束です。口約束ではなく、必ず書面で保証内容を確認しましょう。

特に、「工事保証」と「製品保証(メーカー保証)」の違いを理解しておくことが大切です。雨漏り修理では、施工不良が原因の再発に対応する「工事保証」の有無と、その期間・内容が極めて重要になります。

保証書には、保証期間だけでなく、「どのような場合に保証が適用されるのか」という対象範囲が明記されているかを確認してください。

4. 担当者の対応が誠実で丁寧か

担当者の対応は、その会社の姿勢を映す鏡です。少しでも違和感を覚えたら、契約は慎重に考えるべきです。

注意すべき業者の特徴

- 「このままでは家が倒れる」などと過度に不安を煽る。

- 「今日契約すれば大幅に値引きします」と契約を急がせる。

- 質問に対して曖昧な返答をしたり、専門用語ばかりで説明が分かりにくかったりする。

- 突然訪問してきて、無料点検を口実に屋根に上がろうとする。

本当に顧客のことを考えている誠実な業者であれば、こちらの疑問や不安に寄り添い、専門的な内容も分かりやすく丁寧に説明してくれます。

5. 必ず3社以上から相見積もりを取る

修理を急ぎたい気持ちは分かりますが、1社だけの見積もりで決めてしまうのは非常に危険です。必ず3社以上の専門業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。

相見積もりは、単に価格を比較するためだけではありません。

相見積もりのメリット

- 適正価格の把握: 自宅の修理費用の相場が分かります。

- 提案内容の比較: 各社の診断結果や提案される工法を比較し、最適な修理方法を見極めることができます。

- 悪徳業者の回避: 他社と比べて極端に高い、あるいは安すぎる見積もりを出す業者をふるいにかけられます。

他社の見積もり内容について質問し、その回答を比較することで、各社の知識量や誠実さも見えてきます。これらの5つのポイントを冷静に確認し、総合的に判断することが、銅板屋根の修理で失敗しないための最善策です。

銅板屋根の雨漏りに関するよくある質問

銅板屋根の雨漏りについて、多くの方が抱く共通の疑問に専門家がQ&A形式で分かりやすくお答えします。修理を依頼する前に細かい疑問や不安を解消しておくことで、より安心して専門家との相談や工事に臨めるようになります。

ここでは、ユーザーから特に多く寄せられる4つの質問とその回答をご紹介します。

Q1. 応急処置としてコーキングは有効ですか?

A. あくまで一時しのぎであり、根本的な解決にはなりません。

銅は熱による伸縮が大きい金属のため、充填したコーキングがすぐに剥がれたり、切れたりする可能性が高いです。また、雨漏りの原因箇所を特定しないまま闇雲にコーキングをすると、水の出口を塞いでしまい、かえって内部で被害を拡大させる危険性があります。

安易なコーキングは、後の本格的な修理の際に、余計な手間と費用がかかる原因にもなるため、専門家による正確な診断を優先することをおすすめします。

Q2. 素人でもDIYで修理できますか?

A. 非常に危険なため、絶対におやめください。

高所での作業は、専門的な訓練を積んだ職人でも常に危険が伴います。万が一の転落事故は命に関わります。

また、銅板は非常にデリケートな素材であり、専門的な知識と技術がなければ適切に扱うことはできません。不適切な修理は、雨漏りを悪化させるだけでなく、屋根材そのものを傷つけてしまい、結果的に修理費用が高額になるケースがほとんどです。安全と確実な修理のためにも、必ず専門業者に依頼してください。

Q3. 修理後の保証期間はどのくらいが一般的ですか?

A. 工事内容によって異なりますが、葺き替えなら10年以上の保証が一般的です。

保証期間の目安は、施工方法によって大きく変わります。

工事内容別の保証期間の目安

- 部分補修: 1年〜5年程度

- 部分葺き替え(谷樋交換など): 5年〜10年程度

- 全面葺き替え: 10年以上

ただし、これはあくまで一般的な目安です。業者によって保証の範囲や期間、条件は異なります。「どのような場合に保証が適用されるのか」を契約前に書面で必ず確認し、大切に保管しておきましょう。

Q4. 電食を防ぐための日頃のメンテナンス方法はありますか?

A. 異種の金属を接触させないことと、定期的な清掃が重要です。

電食とは、銅と他の金属(鉄やステンレスなど)が雨水などを介して接触することで、電池のように作用し、金属の腐食を早めてしまう現象です。これを防ぐためには、以下の点に注意が必要です。

電食を防ぐためのポイント

- アンテナの固定金具やビスなどに、鉄やステンレス製のものが使われていないか確認する。

- 谷樋に落ち葉やゴミが溜まると、水分が滞留し、腐食や電食を促進するため、定期的に清掃する。

ご自身での確認が難しい場合や、より確実にメンテナンスを行いたい場合は、専門家による定期点検を依頼するのが最も確実な方法です。専門家であれば、電食のリスクだけでなく、屋根全体の健全性を総合的に診断できます。

まとめ。大切な住まいを守るため銅板屋根の雨漏りは早期相談を

銅板屋根からの雨漏りは、放置すると建物全体の寿命を縮める深刻な事態につながりかねません。そのため、たとえ小さな兆候であっても、発見したらすぐに専門家へ相談することが何よりも大切です。

なぜなら、早期発見と早期対応こそが、被害の拡大を防ぎ、修理費用を最小限に抑え、あなたの大切な住まいの資産価値を守る最も確実な方法だからです。

実際に、雨漏りを放置した結果、屋根の下地や柱まで腐食が進行し、当初は数十万円で済んだはずの修理が、数百万円規模の大工事になってしまうケースは少なくありません。

業者に相談する際は、この記事で解説したポイントを参考に、必ず複数の業者から見積もりを取り、提案内容をじっくり比較検討することが、後悔しないための鍵となります。

小さな雨漏りのサインを見逃さず、信頼できる専門家に早めに相談することで、あなたの大切な住まいを末永く守りましょう。

街の屋根やさん埼玉上尾店

街の屋根やさん埼玉上尾店

雨漏り修理110番

雨漏り修理110番

雨漏り屋根修理DEPO

雨漏り屋根修理DEPO