当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。

急な屋根修理の契約を結んでしまい、クーリングオフしたいけど、どうすればいいかわからない!と悩んでいませんか?

クーリングオフは訪問販売などで冷静な判断が難しい状況で契約してしまった消費者を守るための、法律で認められた正当な権利です。

具体的には、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、たとえ工事が始まっていたり終わっていたりしても、屋根修理の契約を取り消すことが可能です。

この記事では、屋根修理でクーリングオフが使える具体的な条件や、正しい期間の計算方法、必要な手続き(通知書の書き方や送付方法)、お金は返ってくるのか、違約金は発生しないのか、といった疑問に徹底的にお答えします。

正しい知識を身につけて、落ち着いて適切な行動を取りましょう。

- 屋根修理のクーリングオフの適用期間は8日間!

- 屋根修理契約のクーリングオフ適用条件をチェック

- 要注意!屋根修理でもクーリングオフできない主なケースとは

- 工事前も工事後もクーリングオフは可能?状況別注意点

- クーリングオフの具体的な手続き方法と流れを解説

- 支払ったお金は返ってくる?クーリングオフの返金について

- 飛び込み業者による訪問販売の手口を解説

- 飛び込み業者に写真を見せられた時の注意点!

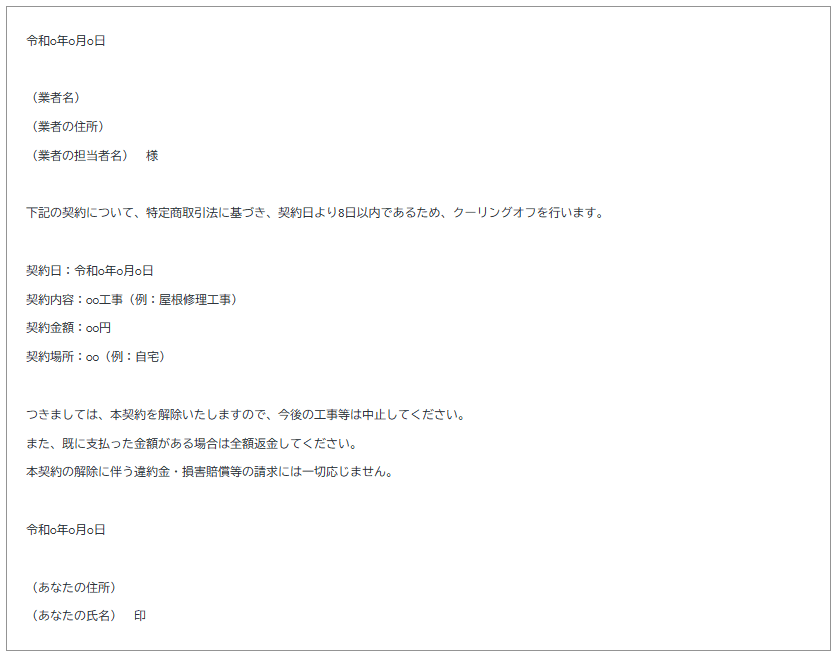

- クーリングオフ通知書の書き方と送付方法

- クーリングオフ妨害への具体的な対処法

- 屋根修理の飛び込み業者に困ったら警察に相談できる?

- クーリングオフができない場合の対処法

- 屋根修理のクーリングオフに関する信頼できる相談先一覧

- 失敗しない屋根修理業者の選び方

屋根修理のクーリングオフの適用期間は8日間!

屋根修理のクーリングオフには、法律で決められた期間があります。この期間を正しく理解していないと、権利を使えなくなってしまう可能性があります。

クーリングオフできる期間について、正確に知っておきましょう。ここでは、クーリングオフ期間の基本ルール「8日間」について解説します。

期間の数え方や、延長されるケース、最終日が休日の場合の扱いも説明します。内容を確認し、あなたの権利を守りましょう。

クーリングオフ期間に関する重要ポイント

| 期間 | 起算日 | 契約書面 | 休日 |

|---|---|---|---|

| 原則8日間 | 法定書面を受け取った日 | 不備があれば期間は延長される | 特例あり |

クーリングオフ期間は原則として書面受領日から8日間

屋根修理のクーリングオフ期間は、原則として8日間です。この8日間は、記載事項が明記された契約書面(法定書面)を受け取った日から数えます。

特定商取引法という法律で、消費者が冷静に考え直すための期間として定められています。訪問販売などで不意打ちに契約してしまった場合、この制度で保護されます。

例えば、4月1日に訪問販売で屋根修理を契約し、同日に法定書面を受け取ったとしましょう。この場合、4月8日までがクーリングオフ期間です。

4月1日を1日目として、8日目が最終日となります。土日祝日も日数に含みますので、注意してください。

契約書面の受領日は、クーリングオフを検討するスタート地点となるため重要です。これは、特定商取引法第9条で定められています。

もし法定書面を受け取っていない、または内容に不備がある場合はどうなるでしょうか。クーリングオフ期間の計算が始まらない可能性があります。

クーリングオフの通知は、期間内に発送すれば有効です。これを「発信主義」といいます。

期間内に発送すれば、相手に届くのは期間後で問題ありません。8日間の期間内に、必ず書面で解約の通知を送りましょう。

契約書面の大切さと発信主義は必ず覚えておきましょう。

クーリングオフ期間の起算日は書面を受け取った日

クーリングオフ期間の8日間を数え始める日を「起算日」といいます。起算日は、法定書面を受け取った日です。

契約内容やクーリングオフ制度について理解し、検討を始めるには、まず契約書面が必要です。

そのため、起算日は契約書面の受領日と法律で定められています。4月1日に訪問販売で契約、4月3日に法定書面を受け取ったとしましょう。

このケースでは、クーリングオフ期間の起算日は4月3日です。最終日は、その8日後、つまり4月10日になります。

契約日や口頭説明を受けた日が起算日ではないので注意しましょう。契約書面をいつ受け取ったか忘れると、正確な期間計算はできません。

まだクーリングオフできるのに、期間が過ぎたと勘違いするリスクがあります。日付を忘れないように、受け取った日付は手帳などに記録しておきましょう。

万が一、法定書面を全く受け取っていない場合はどうなるでしょうか。クーリングオフ期間の計算は始まりません。

いつでもクーリングオフできる状態が続いていると考えられます。困った場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。

起算日の確認と記録

| 項目 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 起算日 | 法定書面を受け取った日 | 契約日ではない |

| 記録 | 受け取った日付を記録しておく | 期間計算を間違えないように |

契約書に不備がある場合の期間延長とは?

業者から渡された契約書面に不備があった場合はどうでしょうか。例えば、法律で決められた内容が書かれていない場合です。

この場合、クーリングオフ期間は、不備のない契約書面を受け取った日から開始されます。8日間というクーリングオフ期間自体は変わりません。

不備のある契約書では、消費者は内容を正しく理解できません。クーリングオフについても、正しく判断できません。

不利な状況におかれる消費者を保護するため、特定商取引法でこのルールが定められています。具体的にどのような不備があるかというと、例えば次のようなケースです。

- クーリングオフの告知が、赤枠の中に赤字で書かれていない

- クーリングオフに関する説明が全くない

- 契約金額や工事内容、業者の情報が正しく書かれていない

このような不備のある書面しか受け取っていない場合、クーリングオフ期間は開始されません。

正しい契約書面を受け取ってから、8日間のクーリングオフ期間がスタートします。

もし、契約書面に不備があるかもしれない、と思ったら、消費生活センターなどに相談しましょう。

相談の際は、契約書面のコピーを証拠として保管しておいてください。

契約書面の不備でクーリングオフ期間延長

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| クーリングオフ期間 | 書面受領日から8日間 |

| 契約書面 | 不備がある場合、クーリングオフ期間は延長される |

| 確認 | 不備がないか必ず確認 |

| 相談 | 疑問があれば消費生活センターに相談 |

期間最終日が休日ならどうなる?特例を解説

クーリングオフ期間の最終日が土日祝などの休日に当たっても、その日中に通知を発信すれば有効です。

これは「発信主義」と呼ばれるルールで、特定商取引法により、通知が届いた日ではなく発信した日(たとえば郵便の消印日)を基準に判断されると定められています。

たとえば8日目が日曜日であっても、その日のうちに郵便ポストへ投函すればクーリングオフは成立します。

民法142条には「期間の末日が休日の場合は翌営業日に延長される」との規定がありますが、これは一般的な民事手続きに適用されるものであり、クーリングオフのように特定商取引法という特別法がある場合は適用されません。

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

そのため、クーリングオフの場面では「休日なら延長される」とは考えず、休日であってもその日中に確実に通知を発信することが大切です。

ただし、内容証明郵便など、郵便局の窓口手続きが必要な場合は注意が必要です。郵便局が休みの日に最終日を迎えると、手続きができません。

トラブルを避けるためには、最終日が休日でも、前もって手続きを済ませておきましょう。余裕を持って準備し、遅くとも前の平日までに手続きを済ませるのが良いでしょう。

屋根修理契約のクーリングオフ適用条件をチェック

屋根修理の契約後、クーリングオフできるか気になっている方もいるでしょう。しかし、すべての屋根修理契約がクーリングオフできるわけではありません。

クーリングオフできるには、一定の条件を満たす必要があります。クーリングオフ制度は、特定商取引法という法律で定められています。

この法律は、消費者トラブルが発生しやすい特定の取引形態や契約状況にのみ適用されます。このセクションでは、屋根修理契約がクーリングオフの対象となるための具体的な条件を解説します。

契約形態、法的根拠、契約書面の重要性についても詳しく見ていきます。クーリングオフできるかどうかを正しく判断するために、ぜひ参考にしてください。

クーリングオフの適用条件

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 契約形態 | 訪問販売や電話勧誘販売 |

| 場所 | 店舗や営業所以外 |

| 法律 | 特定商取引法の対象となる取引形態 |

| 書面 | 契約書面の受領と記載内容の確認 |

訪問販売や電話勧誘販売での契約は対象になる

訪問販売や電話勧誘販売で屋根修理を契約した場合、クーリングオフの対象となります。

訪問販売とは、消費者が事業者の営業所や店舗に出向くのではなく、自宅などで突然勧誘を受ける販売方法です。

電話勧誘販売も同様で、電話で勧誘を受けて契約する場合が該当します。消費者は、これらの販売方法で冷静な判断がしにくい状況に置かれがちです。

このような状況での契約から消費者を守るため、特定商取引法はクーリングオフ制度を設けています。

例えば、突然自宅に来た業者に「今だけ特別価格で工事します」と勧められて契約した場合は、クーリングオフできます。

業者から電話で「キャンペーン期間中につき割引します」と勧誘されて契約した場合も同様です。

一方、事業者の事務所や店舗で契約した場合はクーリングオフの対象外となることが多いです。自ら業者に見積もりを依頼して契約した場合も、対象外となるケースが多いでしょう。

クーリングオフの対象となるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

- 1. 契約が訪問販売または電話勧誘販売であること

- 2. 事業者の営業所や店舗以外の場所で契約したこと

- 3. 契約書面を受け取っていること

また、アポイントメントセールスも訪問販売に含まれます。

アポイントメントセールスとは、事前に電話などで訪問の約束をした上で、自宅などで商品やサービスを勧誘する販売形態のことです。

契約前に、ご自身の契約がクーリングオフの対象となるか、しっかりと確認しておきましょう。

店舗や営業所以外の場所での契約が基本

クーリングオフの対象となる契約は、基本的に事業者の店舗や営業所以外の場所で結ばれたものです。

この条件は、訪問販売や電話勧誘販売と一部重複しますが、改めて説明します。

消費者が自ら事業者の店舗や営業所に出向いて契約を結ぶ場合は、ある程度冷静な判断できると考えられています。

しかし、自宅や訪問先など、事業者の店舗や営業所以外で契約を結ぶ場合は、不意打ち性が高く、消費者が冷静な判断をしにくい状況に置かれやすいです。

そのため、特定商取引法はこのような状況で結ばれた契約をクーリングオフの対象としています。

クーリングオフが適用される契約場所の例としては、自宅、職場、路上、喫茶店、ホテル、展示場などが挙げられます。

ただし、例外的に、消費者が自ら自宅や職場などでの契約を希望した場合や、事業者が自宅や職場などに出張して業務を行うことが通例である場合などは、クーリングオフの対象外となる可能性があります。

契約場所がクーリングオフ制度の適用条件となることを理解し、契約前に場所をよく確認しましょう。

必要であれば、消費生活センターなどに相談することも検討してください。

クーリングオフに関する相談先は、「屋根修理のクーリングオフに関する信頼できる相談先一覧」セクションで紹介しています。

特定商取引法の対象となる取引形態であること

屋根修理契約でクーリングオフを利用するには、特定商取引法の対象となる取引形態であることが必要です。

特定商取引法は、訪問販売、電話勧誘販売など、消費者トラブルが発生しやすい取引形態を対象として、消費者を保護するための法律です。

クーリングオフは、この法律に基づいて定められた消費者を保護するための制度です。

特定商取引法の対象となる取引形態には、以下のようなものがあります。

| 取引形態 | 内容 |

|---|---|

| 訪問販売 | 事業者の営業所や店舗以外の場所で、勧誘を受けて契約すること |

| 電話勧誘販売 | 電話で勧誘を受けて契約すること |

| 連鎖販売取引 | 商品やサービスの販売組織に加入し、さらに別の消費者を勧誘することで利益を得る取引 |

| 特定継続的役務提供 | 一定期間継続してサービスを提供する契約(エステ、語学教室、学習塾など) |

| 業務提供誘引販売取引 | 内職商法やモニター商法など、業務を提供させて商品やサービスを販売する取引 |

| 訪問購入 | 事業者が消費者の自宅などを訪問して、物品を買い取る取引 |

屋根修理契約がクーリングオフの対象となるためには、訪問販売、電話勧誘販売などに該当する必要があります。

例えば、自らインターネットで探した業者に依頼して契約した場合は、クーリングオフの対象外となる可能性が高いです。

ご自身の契約内容が、特定商取引法の対象となる取引形態に該当するかどうかを確認しましょう。

もし該当しない場合は、クーリングオフ以外の方法で契約解除を検討する必要があります。

詳しくは「もしクーリングオフができなかったらどうする?次の選択肢」のセクションをご覧ください。

契約書面の受領と記載内容の確認

クーリングオフを適切に行使するには、契約書面の内容が重要になります。

契約書面は、契約内容やクーリングオフの条件などを確認するための重要な資料です。

クーリングオフの期間計算も、この契約書面の受領日から始まります。

事業者は、契約時に消費者に契約書面を交付する義務があります。

契約書面には、以下の事項が記載されている必要があります。

- 契約の締結日

- 商品名・役務名

- 契約金額

- クーリングオフに関する事項(クーリングオフ期間、クーリングオフの方法など)

- 事業者の氏名、住所、電話番号

クーリングオフに関する事項は、赤枠で囲み、赤字で記載することが義務付けられています。

書面を受け取っていない場合や不備がある場合は、クーリングオフ期間が延長される可能性があります。

契約書面の内容をよく確認し、疑問点があれば業者に質問するか、消費生活センターなどに相談しましょう。

クーリングオフに関するトラブルを抱えている場合は、「業者トラブル発生!クーリングオフ妨害への具体的な対処法」のセクションをご覧ください。

契約書面の確認ポイント

| 項目 | 内容 | 表記 |

|---|---|---|

| 契約締結日 | 契約を結んだ日付 | YYYY年MM月DD日 |

| 商品・役務名 | 契約内容 | 例:屋根葺き替え工事、雨漏り修理 |

| 契約金額 | 工事の総額 | 数字で明記 |

| クーリングオフ | クーリングオフ期間、方法 | 赤枠と赤字で明記 |

| 事業者情報 | 氏名・住所・電話番号 | 連絡先が確実に記載 |

要注意!屋根修理でもクーリングオフできない主なケースとは

屋根修理の契約後、クーリングオフ制度を利用して契約を解除したいと考えている方もいるでしょう。

しかし、屋根修理契約であっても、クーリングオフが適用されないケースもあります。

クーリングオフ制度は、訪問販売など、消費者が不意打ち的に勧誘を受けて契約する状況から守るためのものです。

消費者が自ら行動して契約した場合などは、クーリングオフの対象外となります。

このセクションでは、屋根修理契約でクーリングオフができない主なケースについて解説します。

ご自身の契約がクーリングオフの対象となるか、しっかりと確認しておきましょう。

もしクーリングオフができない場合は、「もしクーリングオフができなかったらどうする?次の選択肢」セクションで他の方法を解説しています。

クーリングオフできないケース

| ケース | 条件 |

|---|---|

| 自分から業者を呼んで契約 | 消費者が業者を探し依頼した場合 |

| 業者の営業所や店舗で契約 | 消費者が自ら契約場所に赴いた場合 |

| 3000円未満の現金取引 | 現金で3000円未満の取引 |

| 営業目的や事業用の契約 | 事業目的や事業活動の契約 |

自分から業者を呼んで契約した場合

屋根修理業者に自分から連絡を取り、自宅などに来てもらって契約した場合、クーリングオフは適用されません。

クーリングオフ制度は、訪問販売のように、消費者が事業者の営業所や店舗に出向くのではなく、自宅などで突然勧誘を受けるシチュエーションを想定しています。

消費者が自ら業者を探し、連絡して契約を結んだ場合は、不意打ち的な勧誘とはみなされないため、クーリングオフの対象外となります。

これは、特定商取引法第26条で定められています。

例えば、インターネットで屋根修理業者を検索して依頼したり、チラシを見て電話して自宅に来てもらって契約した場合などは、クーリングオフできません。

ただし、業者から「無料点検」をしつこく勧められ、仕方なく点検を依頼した結果、契約に至った場合などは、クーリングオフが認められる可能性があります。

お困りの際は、消費生活センターなどに相談してみましょう。

業者の営業所や店舗で契約した場合

屋根修理業者の営業所や店舗に出向いて契約した場合も、クーリングオフは適用されません。

消費者が自ら契約場所に赴いた場合は、冷静に判断できる状況にあったと想定されるため、クーリングオフの対象外となります。

例えば、リフォーム会社のショールームに足を運び、相談の上で契約した場合や、工務店の事務所で打ち合わせをして契約した場合などは、クーリングオフはできません。

業者から営業所や店舗に来るように誘導された場合などは、クーリングオフが適用される可能性があります。

契約前に、契約場所がクーリングオフ制度の適用に影響することを理解しておきましょう。

3000円未満の現金取引の場合

屋根修理の契約金額が3000円未満の現金取引の場合、クーリングオフは適用されません。現金取引とは、その場で現金で支払いを済ませる取引のことです。

ただし、3000円未満であっても、クレジットカードやローンなどで支払う場合は、クーリングオフの対象となります。

クーリングオフ制度は、高額な契約から消費者を保護することも目的としているため、少額の現金取引は対象外とされています。

これは、特定商取引法施行令で定められています。

例えば、雨どいの修理を2000円で依頼し、その場で現金で支払いを済ませた場合は、クーリングオフ対象外です。

屋根の修理費用が3000円未満となるケースは稀ですが、念のため覚えておきましょう。

営業目的や事業用の契約の場合

自宅ではなく、事務所や店舗などの営業目的、または事業用として屋根修理を契約した場合は、クーリングオフの対象外です。

クーリングオフ制度は、一般消費者を保護するための制度です。

事業目的や事業活動として契約を結んだ場合は、保護の必要性が低いと判断されるため、クーリングオフは適用されません。

例えば、事務所の屋根の修理を契約した場合や、アパート経営者が所有するアパートの屋根修理を契約した場合などは、クーリングオフできません。

契約者が法人である場合も同様です。

契約前に、ご自身の契約がクーリングオフの対象となるか、確認しておきましょう。

工事前も工事後もクーリングオフは可能?状況別注意点

屋根修理のクーリングオフは、工事の進捗状況に関係なく、期間内であれば原則として可能です。

クーリングオフは契約自体を無条件で解除できる権利です。

工事が始まった後でも、この権利は失われません。

ただし、工事の進捗状況によって、クーリングオフの手続きや原状回復の対応が変わる可能性があります。

このセクションでは、工事開始前、工事着工後、工事完了後のクーリングオフについて解説します。

状況別の注意点をそれぞれ説明していきます。

状況に応じて適切な対応をするために、ぜひ参考にしてください。

工事の進捗状況とクーリングオフ

| 工事の進捗 | クーリングオフ | 注意点 |

|---|---|---|

| 工事開始前 | スムーズに解約しやすい | 金銭の返還のみ |

| 工事着工後 | クーリングオフ可能 | 原状回復が必要なケースも |

| 工事完了後 | クーリングオフ可能 | 原状回復が複雑になる場合も |

工事開始前ならスムーズに解約しやすい

屋根修理工事が始まる前にクーリングオフを行えば、契約は白紙に戻り、手続きもスムーズに進みます。

工事がまだ始まっていないため、工事による物理的な変更は発生しておらず、支払った金銭の返還以外に複雑な処理は必要ありません。

契約後、工事開始予定日より前にクーリングオフ通知を送付すれば、業者は工事を開始できません。

前払い金などがあれば、業者は速やかに返金する義務があります。

クーリングオフによって、不要な工事や高額な費用を支払わずに済みます。

金銭的なリスクを回避できるでしょう。

また、工事開始前にクーリングオフすれば、業者とのトラブルも最小限に抑えられます。

クーリングオフを検討している場合は、できるだけ早く手続きを行いましょう。

クーリングオフの具体的な手続き方法は、「屋根修理クーリングオフの具体的な手続き方法と流れを解説」セクションで説明しています。

工事着工後でもクーリングオフは可能

屋根修理工事が着工した後でも、クーリングオフ期間内であればクーリングオフは可能です。

特定商取引法では、工事の着工をもって消費者のクーリングオフ権が消滅するとは規定されていません。

クーリングオフ期間内であれば、いつでも権利を行使できます。

例えば、工事開始3日目にクーリングオフ通知を送付した場合、業者はその通知を確認次第、速やかに工事を中止する義務があります。

工事が途中であっても契約は解除され、支払い済みの代金は返還請求できます。

ただし、工事着工後のクーリングオフでは、原状回復が必要となるケースがあり、工事の進捗状況によっては、クーリングオフが難しくなる場合も出てきます。

工事完了後でも期間内ならクーリングオフできる

屋根修理工事が完了した後でも、クーリングオフ期間内であればクーリングオフ可能です。

クーリングオフは、契約締結時から一定期間、理由を問わず契約を白紙に戻せる権利です。工事の完了は、その権利行使を妨げるものではありません。

たとえ工事がすべて終わり、検査も済んでいたとしても、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフは有効です。

契約は解除され、業者は支払われた代金を全額返金する義務があり、設置した屋根材などを自己の費用で撤去・原状回復する義務も負います。

工事完了後でもクーリングオフできることを覚えておきましょう。

ただし、工事完了後のクーリングオフは、原状回復が複雑になりやすく、トラブルに発展する可能性も高くなりますので、注意が必要です。

工事後の原状回復はどうなる?費用負担は?

クーリングオフによって工事が中断、または完了後に契約解除された場合、原状回復が必要になります。原状回復とは、すでに行われた工事部分を元に戻すことです。

この原状回復にかかる費用は、原則として業者が負担します。消費者が費用を負担する必要はありません。

特定商取引法第9条では、クーリングオフに伴う損害賠償や違約金の請求を禁止しています。原状回復費用もこれに含まれると解釈されているため、消費者に請求することはできません。

例えば、工事で使用した資材の撤去費用、足場の解体費用、工事前の状態に戻すための費用などは、すべて業者が負担します。

消費者は、工事によって何らかの利益(例:一部が修理された状態)を得ていたとしても、その利益を返還する必要はありません。

これは民法における原状回復義務の特則です。原状回復についてトラブルが発生した場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。

クーリングオフの具体的な手続き方法と流れを解説

屋根修理のクーリングオフをスムーズに進めるには、正しい手続きと手順を理解することが重要です。

手続きを間違えると、クーリングオフが認められない、あるいは後々トラブルに発展する可能性があります。

このセクションでは、契約書面の確認からクーリングオフ通知の作成・送付、通知書控えの保管、業者との連絡まで、具体的な手続きの流れをステップごとにくわしく解説します。

しっかりと手順を踏んで、クーリングオフを成功させましょう。

クーリングオフの手続き

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 契約書面の確認 | クーリングオフに必要な情報が記載されているか、不備がないか確認 |

| クーリングオフ通知の書面作成・送付 | 必要な情報を記載し、内容証明郵便で送付 |

| 通知書コピーの保管 | 送付した通知書のコピーと内容証明郵便の控えを保管 |

| 業者への連絡 | クーリングオフの意思を伝え、今後の対応を確認 |

まずは契約書面の内容を再確認する

クーリングオフの手続きを始める前に、まず契約書面の内容を再確認しましょう。

契約書面には、クーリングオフに必要な情報(契約日、クーリングオフの期限、事業者名、住所など)が記載されています。

クーリングオフ通知を作成する際に、これらの情報が必要になります。また、契約書面自体に不備がないかどうかも確認しましょう。

不備がある場合は、クーリングオフ期間が延長される可能性があります。

契約書面を確認することで、クーリングオフできる期間を正確に把握でき、通知書に記載するべき内容も明確になります。

契約書面は、クーリングオフだけでなく、契約内容に関するトラブルが発生した場合にも重要な証拠となりますので、大切に保管しておきましょう。

必ず書面でクーリングオフの意思を通知する

クーリングオフは、必ず書面で通知する必要があります。口頭で伝えても、証拠が残らずトラブルになる可能性があります。

特定商取引法では、クーリングオフの通知は書面で行うことが義務付けられています。

書面で通知することで、クーリングオフをしたという証拠を残すことができ、後々のトラブルを避けることができます。

クーリングオフ通知には、以下の内容を記載する必要があります。

- クーリングオフの意思表示

- 契約日

- 契約内容

- 契約金額

- 事業者名・住所・電話番号

- あなたの氏名・住所・電話番号

- 通知日

電話や口頭での申し出だけでは不十分な理由

電話や口頭でクーリングオフの意思を伝えても、証拠が残らないため、トラブルになる可能性が高くなります。

業者から「クーリングオフの申し出は受けていない」と主張された場合、書面での証拠がないと、クーリングオフが認められない可能性があります。

特定商取引法では、クーリングオフは書面によって行うことが定められています。

電話や口頭での申し出だけでは、クーリングオフの意思表示として認められない可能性があります。クーリングオフは、必ず書面で通知することで、あなたの権利を守ることができます。口頭でのクーリングオフは、言った言わないのトラブルに発展するリスクがあるので避けましょう。

クレジット契約時の通知先:信販会社にも送付

クレジット契約をしている場合は、クーリングオフ通知を信販会社にも送付する必要があります。

屋根修理の代金をクレジットカードやローンで支払う場合、信販会社との契約も同時に解除する必要があります。

信販会社への通知を怠ると、クレジットの支払いが継続されてしまう可能性があります。

クーリングオフ通知は、修理業者と信販会社の両方に送付しましょう。

信販会社への通知も、内容証明郵便で行うのが確実です。信販会社に送付しないと、支払い義務が残ってしまう可能性があるので、注意が必要です。

通知は発信日が重要 期間内なら有効

クーリングオフ通知は、クーリングオフ期間内に発信すれば有効です。相手に届いた日ではなく、発信した日が重要になります。

特定商取引法では、発信主義を採用しています。発信主義とは、通知を発信した時点で効力が発生するという考え方です。

例えば、クーリングオフ期間の最終日に通知を投函した場合、業者が受け取るのは翌日以降になりますが、クーリングオフは有効となります。

ただし、普通郵便の場合、発信日を証明するのが難しいため、内容証明郵便など、発信日を証明できる方法で送付することをおすすめします。

通知書のコピーを必ず保管

クーリングオフ通知を送付した後、必ずコピーを保管しておきましょう。クーリングオフに関するトラブルが発生した場合、通知書のコピーは重要な証拠となります。

また、内容証明郵便で送付した場合は、郵便局が発行する「内容証明郵便の控え」と「配達証明書」も保管しておきましょう。

これらは、クーリングオフ通知をいつ、誰に送付したかを証明する公的な書類です。内容証明郵便の控えと配達証明書は、再発行ができませんので、大切に保管してください。

通知控えの保管

| 書類 | 内容 | 重要性 |

|---|---|---|

| クーリングオフ通知のコピー | 送付した通知書のコピー | 契約解除の意思表示の証拠 |

| 内容証明郵便の控え | 郵便局が発行する控え | 送付内容と日付の証明 |

| 配達証明書 | 郵便局が発行する証明書 | 通知書が相手に配達されたことの証明 |

クーリングオフを業者に伝える際の心構えと注意点

クーリングオフを業者に伝える際は、冷静かつ毅然とした態度で、法的な権利であることを明確に伝えましょう。

業者によっては、クーリングオフを妨害しようと、引き止めや威圧的な態度をとってくる場合があります。感情的にならず、冷静に「クーリングオフします」と伝えましょう。クーリングオフは消費者の正当な権利です。

業者に惑わされることなく、自信を持って伝えましょう。また、クーリングオフの理由は伝える必要はありません。簡単に「個人的な事情で」と伝えれば十分です。

業者とのやり取りは、トラブルに備えて記録しておきましょう。録音、メモ、メールの保存などが有効です。詳しい記録方法は、「業者トラブル発生!クーリングオフ妨害への具体的な対処法」セクションで解説しています。

業者への連絡と今後の対応

クーリングオフ通知を送付した後は、業者から連絡が来る場合と来ない場合があります。業者から連絡があった場合は、クーリングオフ通知を送付したことを伝え、今後の対応について確認しましょう。

返金方法、原状回復の有無、時期などを確認することが大切です。業者から連絡がない場合は、こちらから連絡を取り、対応を確認しましょう。

返金や原状回復がスムーズに進まない場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。相談先一覧は、「屋根修理のクーリングオフに関する信頼できる相談先一覧」セクションで紹介しています。

支払ったお金は返ってくる?クーリングオフの返金について

クーリングオフが有効に成立した場合、支払ったお金は原則として全額返金されます。

これは、特定商取引法という法律で定められているためです。

クーリングオフに伴い、事業者は受領した金銭を速やかに返還する義務を負います。

このセクションでは、クーリングオフ成立後の業者の返金義務、返金の対象となるお金、違約金請求の可否、返金されない場合の対処法について解説します。

クーリングオフでお金が戻ってくるのか不安な方は、ぜひ参考にしてください。

クーリングオフと返金について

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 業者の返金義務 | クーリングオフ成立後、業者は速やかに返金する義務がある |

| 頭金・手付金 | 全額返金される |

| 違約金 | 不要 |

| 返金されない場合 | 対処法がある |

業者の返金義務 クーリングオフ成立後の流れ

クーリングオフ通知を受け取った業者は、受領した代金全額を速やかに返還する義務があります。

これは、特定商取引法第9条第3項で、事業者の原状回復義務の一環として定められています。

消費者がクーリングオフ通知を送付し、契約が解除されると、業者は返金手続きを行う義務があります。

返金は、社会通念上「速やかに」とされる期間内に行われなければなりません。目安として、1週間から数週間程度と考えてください。

ただし、返金時期はあくまで目安であり、業者の対応状況や返金方法によって前後する可能性があります。

通常は銀行振込などの方法で返金されますが、現金書留などで返金される場合もあります。

返金が確認できるまで、通知書控えや振込明細などは大切に保管しておきましょう。

返金期日や返金方法など、疑問点があれば業者に問い合わせてみましょう。

業者から連絡がない場合は、こちらから連絡し、返金の状況を確認しましょう。

返金されない場合は、「もし業者が返金に応じない場合の対処法」で解説する対処法を試してみてください。

支払った頭金や手付金は全額返ってくる?

契約時に支払った頭金や手付金なども、クーリングオフした場合は全額返金されます。頭金や手付金も、契約に基づき支払われた金銭です。

クーリングオフによって契約自体が白紙に戻ると、業者がそのお金を保持する法的根拠がなくなります。

そのため、特定商取引法上の返金義務の対象となります。

例えば、契約時に工事代金の10%として20万円の頭金を支払っていた場合、クーリングオフを行えばその20万円は全額返金されなければなりません。

業者が「手付金だから返せない」「すでに材料を発注したから」などと主張しても、法的には認められません。

クーリングオフは、消費者を保護するための制度です。支払ったお金は必ず返金されますので、安心してください。

返金されない場合は、「もし業者が返金に応じない場合の対処法」で解説する対処法を試してみてください。

違約金は不要 クーリングオフの強い効力

クーリングオフをした場合、違約金を支払う必要は一切ありません。

特定商取引法第9条第1項で、事業者はクーリングオフに伴う損害賠償または違約金の支払いを請求することはできない、と明確に規定されているからです。

これは消費者を保護するための強い効力です。たとえ契約書に違約金に関する条項があったとしても、クーリングオフの場合は無効です。

例えば、「クーリングオフ期間内に解約する場合でも、違約金として契約金額の20%を申し受けます」といった条項が記載されていても、支払う必要はありません。

業者が工事の準備にかかった費用や営業経費などを請求してきても、支払う義務はありません。

クーリングオフは、消費者の都合で無条件で契約解除できる制度だからです。違約金を請求された場合は、きっぱりと断りましょう。

もし、業者が不当な請求を続ける場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。

もし業者が返金に応じない場合の対処法

業者がクーリングオフ後の返金に速やかに応じない場合は、どのように対応すれば良いでしょうか。

まず、証拠を揃えて再度請求します。それでも応じなければ、専門機関に相談しましょう。

返金義務の不履行は特定商取引法違反です。消費者の正当な権利を回復するためには、適切な対応が必要です。

まずは内容証明郵便などで、返還義務があることと返済期限を明記して請求します。

これにも応じない場合は、状況の記録(通知書控え、業者とのやり取り記録など)を持って消費生活センターに相談しましょう。

消費生活センターは、あっせん(話し合いの仲介)を依頼できます。

また、弁護士に相談して法的措置(支払督促、少額訴訟など)を検討することもできます。

泣き寝入りせずに、専門家の力を借り、あなたの権利を守りましょう。

飛び込み業者による訪問販売の手口を解説

屋根修理の訪問販売では、悪質な業者が巧妙な手口を使って契約を迫ってくるケースがあります。

彼らは消費者の不安や知識不足につけ込み、不要な高額工事を契約させようとするのです。こうしたトラブルは後を絶たないため、注意が必要です。

訪問販売で契約を迫られた際は、冷静に判断し、必要に応じてクーリングオフなどの適切な対応を検討しましょう。

このセクションでは、訪問販売でよく使われる代表的な手口を4つ紹介します。

これらの手口を知っておくことで、悪質業者を見抜き、被害を防ぐことができます。

関連記事:屋根修理の悪徳業者を見抜く!騙されないための7つのポイントと対策

悪質業者の訪問販売の手口

| 手口 | 説明 |

|---|---|

| 無料点検 | 無料点検を口実とした高額契約誘導 |

| 近隣工事 | 近隣工事を口実とした訪問 |

| 脅し文句・虚偽説明 | 不安を煽る脅迫や虚偽の説明 |

| 大幅値引き | 大幅な値引きを提示して即決を迫る |

「無料で点検します」からの高額契約誘導

「無料で屋根を点検します」と親切そうに近づいてくる業者には注意が必要です。

無料点検を口実に家に上がり込み、点検後に不安を煽って高額な契約を迫る悪質業者が存在します。

無料という言葉で警戒心を解き、家に上がり込む口実を作るのは、悪質業者の常套手段です。専門知識がない消費者を言いくるめやすいからです。

点検と称して屋根に上がり、「瓦が割れている」「下地が腐っている」などと嘘や大げさな報告をして不安を煽り、その場で高額な修理契約を迫るのです。

中には、業者がわざと屋根を壊して、その写真を見せるという悪質なケースもあります。

無料点検を依頼する際は、本当に必要な点検か、信頼できる業者かどうかを慎重に見極めましょう。少しでも不審な点があれば、きっぱりと断ることが大切です。

「近所で工事中」を口実にした訪問

「近所で工事をしているので」と訪問してくる業者にも警戒が必要です。近隣工事を口実に、屋根の点検や修理を勧誘してくる悪質業者がいます。

近所という言葉で親近感を装い、「ついでだから」「足場があるうちに」などと、消費者が断りにくい状況を作り出す手口です。

例えば、「お隣の工事をしている際に、お宅の屋根に不具合を発見しました。」といった具合です。「今なら足場代が無料になりますよ」などと近づき、無料点検や割引を提案してきます。

本当に近所で工事している場合もありますが、それを口実にした悪質な勧誘には注意が必要です。訪問してきた業者が信頼できるか、本当に近所で工事をしているかを確認しましょう。

業者名や工事内容を具体的に尋ね、近隣住民に確認してみるのも有効な手段です。必要のない工事であれば、きっぱりと断りましょう。

不安を煽る脅し文句や虚偽の説明

屋根の状態について、不安を過度に煽る説明や虚偽の説明で契約を迫る業者もいます。

「このままでは危険だ」「すぐに修理しないと大変なことになる」といった脅し文句を言ってくるかもしれません。あるいは、「特殊な工法でないと直せない」「この材料は今だけ特別価格だ」などの嘘の説明をするかもしれません。

これらは悪質業者の典型的な手口です。消費者の恐怖心や焦りを利用し、冷静な判断力を奪って、高額な契約を結ばせようとします。専門知識がないと反論しにくい点も悪用されます。このような業者には、絶対に契約してはいけません。

脅し文句や虚偽の説明に惑わされず、冷静に判断することが重要です。複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。

屋根の修理が必要かどうか、自分自身で判断できない場合は、信頼できる専門家(建築士、住宅診断士など)に相談してみるのも良いでしょう。

大幅な値引きを提示して即決を迫る

「今決めてくれるなら大幅値引き」という甘い言葉で即決を迫る業者にも注意が必要です。

これは、最初に高額な見積もりを提示しておき、そこから大幅に値引くことで、消費者に「とてもお得だ」と思わせる手口です。実際には、値引き後の価格でも相場より高額である場合が多いです。

高額な初期見積もりは、不当に高い価格設定をしている可能性があります。大幅な値引きをすることで、消費者は冷静な比較検討をする機会を奪われ、契約を急かされてしまいます。

値引き額の大きさに惑わされず、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが大切です。「他の業者にも相談してから決めます」と伝え、即決を避けるようにしましょう。

飛び込み業者に写真を見せられた時の注意点!

訪問販売の屋根修理業者が屋根の写真を見せて勧誘してきた場合、注意が必要です。

写真は加工されている可能性、他の家の写真を使い回している可能性、意図的に破損させた箇所を写している可能性があります。

業者の言うことを鵜呑みにせず、冷静に判断することが重要です。

このセクションでは、写真を見せられた際に確認すべき点、写真だけで判断する危険性、契約を即決しないことの重要性について解説します。

落ち着いて対応できるよう、ポイントを整理しておきましょう。

写真を見せられた時の注意点

| 注意点 | 内容 |

|---|---|

| 自宅確認 | 写真が本当に自宅のものか確認する |

| セカンドオピニオン | 写真だけで判断せず、他の業者にも意見を聞く |

| 即決禁止 | 即決を避ける |

その写真は本当に自宅?まず確認すべきこと

業者が見せる写真が本当にあなたの家の屋根の写真か、確認することが重要です。

悪質な業者は、他所の家のひどい状態の屋根の写真を見せたり、過去に撮った写真を使い回したりして、あたかもあなたの家が危険な状態であるかのように偽ることがあります。

このような場合、屋根以外のものが写っているか確認すると良いでしょう。

例えば、隣の家、電線、庭の木など、自宅周辺の景色と一致するかどうかを確認しましょう。

また、屋根の形状や色、アンテナや太陽光パネルの有無なども確認ポイントです。

業者に「いつ、どこから撮った写真ですか?」と質問し、回答に矛盾がないか確認することも重要です。

もし少しでも疑問に思う点があれば、写真を信用しない方が懸命です。

信頼できる業者かどうかを見極めるためにも、疑問点は必ず確認し、解消できない場合は、契約を結ぶのは避けましょう。

写真だけでは決めずに複数業者に点検を依頼する

業者が見せた写真だけで屋根の修理が必要だと判断するのは危険です。写真は屋根の一部を切り取ったものに過ぎません。

撮影角度や光の加減で、実際よりも状態が悪く見えることもあります。また、訪問販売業者は契約を取るために、修理の必要性を過剰に伝える傾向があります。

そのため、他の信頼できる業者に屋根の点検をしてもらうことをおすすめします。複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討することで、より適切な判断ができます。

本当に修理が必要なのか、適正な工事内容や費用はどのくらいなのかが分かります。納得のいく業者選びをするためにも、相見積もりは積極的に活用しましょう。

他の業者を探す際は、地元で営業している屋根修理業者を探すようにしましょう。

即決は危険!冷静に考える時間を持つ

屋根の写真を見せられて不安になっても、その場で契約を即決してはいけません。訪問販売業者は、消費者に考える時間を与えずに、勢いで契約させようとする場合があります。

焦って契約をすると、後で後悔する可能性が高いです。クーリングオフ制度はありますが、そもそも契約しない方が賢明です。

「家族と相談してから決めます」「他の業者にも話を聞いてみます」などと言って、一度業者を帰しましょう。冷静に考えてから判断することで、不要な契約や高額な費用を支払うリスクを減らすことができます。

契約を急かす業者には、特に注意が必要です。本当に必要な工事なのか、費用は適正なのか、じっくり検討してから契約を決めましょう。

契約を急かされた場合は、クーリングオフ制度を利用できるか確認しましょう。

クーリングオフ通知書の書き方と送付方法

クーリングオフの意思を伝える通知書は、必要な事項を正確に記載し、確実に相手に届く方法で送付することが重要です。

これは屋根修理だけでなく、外壁塗装など、他の契約でも同様です。

通知書の記載内容に不備があったり、送付方法が不適切だったりすると、クーリングオフの有効性が争われる可能性があります。

このセクションでは、通知書に記載すべき必須項目、書き方見本、内容証明郵便や特定記録郵便などの送付方法について解説します。

正しい書き方と送付方法を理解し、クーリングオフをスムーズに進めましょう。クーリングオフの通知は、特定商取引法によって、書面で行う必要があると定められています。

クーリングオフ通知書の書き方と送付方法

通知書のひな型は以下のような形式になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 必須記載項目 | 契約を特定し、解除の意思表示に必要な項目 |

| 書き方見本 | ハガキでの書き方例 |

| 送付方法 | 内容証明郵便、特定記録郵便など |

通知書に何を書く?必須の記載項目リスト

クーリングオフ通知書には、契約を特定し、契約解除の意思を明確に示すための必須記載事項があります。

これらの情報が不足していると、どの契約に対する通知なのか不明確になったり、意思表示が不十分とみなされたりするリスクがあります。必ず以下の項目を記載するようにしましょう。

記載漏れがあると、クーリングオフが無効になる可能性があります。箇条書きではなく、文章で記載する方が良いでしょう。また、内容証明郵便を利用する場合は、郵便局で所定の用紙に記入する必要があります。

ハガキでOK?クーリングオフ通知書の書き方見本

クーリングオフ通知は、ハガキで送付することも可能です。必要な事項が記載されていれば、法的に有効な通知として認められます。

法律では通知の形式について厳密な規定はなく、内容が伝われば手段は問われません。ただし、証拠能力の点で封書(特に内容証明)より劣るため注意が必要です。

ハガキで送付する場合は、表面に宛先、裏面に必須記載事項を記載します。送付前に必ずハガキの両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など、配達記録が残る送付方法で郵送することがトラブル防止のために重要です。

具体的なハガキの書き方見本は、インターネットで検索すると見つかります。また、消費生活センターなどで入手できる場合もあります。書き方の見本を参考に、正確に記入しましょう。

なお、ハガキは送付が簡単で費用も抑えられますが、プライバシー情報が第三者に漏洩するリスクがあるため、内容証明郵便の方が安全です。

万が一、業者が「ハガキでのクーリングオフは無効だ」と主張してきた場合に備えて、送付記録を残すことは特に重要です。

送付方法の比較

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ハガキ | 簡単、費用が安い | プライバシー情報漏洩リスク、証拠能力低い |

| 内容証明郵便 | 証拠能力が高い、心理的効果 | 費用、手間がかかる |

確実なのは内容証明郵便?通知書の送付方法

クーリングオフ通知の送付方法として最も確実で推奨されるのは、内容証明郵便です。内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出されたか」を公的に証明するサービスです。

クーリングオフの通知を行ったという事実を最も強力に証明できる方法です。内容証明郵便に配達証明を付けることで、通知文書の内容、差出日、相手が受け取った日付までを証明できます。

これにより、業者側の「通知を受け取っていない」「内容が異なる」「期間を過ぎている」といった言い逃れをほぼ完全に防ぐことができます。

手続きは郵便局窓口で行い、費用は通常郵便料金に加えて内容証明料金と配達証明料金がかかりますが、トラブルを未然に防ぐための最も安全な方法なので、おすすめです。

内容証明は、クーリングオフの意思表示を明確に示すことができ、相手方に心理的なプレッシャーを与える効果も期待できます。また、内容証明郵便は、業者が通知を受け取った証拠となるため、後々のトラブル回避にも繋がります。

内容証明以外なら?特定記録郵便などの送付方法

内容証明郵便が費用や手間の面で難しい場合は、特定記録郵便や簡易書留など、配達記録が残る方法で送付しましょう。

普通郵便では送付した証拠が一切残らないため、トラブルになった際に「通知を受け取っていない」と業者に主張されると、クーリングオフを行った事実を立証することが難しくなります。

特定記録郵便は、郵便物を引き受けた記録が残り、配達状況も追跡できますが、受取人への手渡しや受領印はありません。簡易書留は、引き受けから配達までの記録が残り、受取人への手渡しと受領印が得られます。

これらは内容証明郵便ほどの証明力はありませんが、普通郵便よりは格段に安全です。ハガキで通知する場合などは、これらの方法を検討しましょう。

また、レターパックプラスも、配達記録が残り、受取人への手渡しとなるため、比較的安全な方法です。どの送付方法を選ぶかによって、費用や手続きの手間が異なります。

状況に応じて、最適な方法を選択しましょう。万が一、業者とトラブルになった場合は、証拠となるものが重要になりますので、どの送付方法で送ったか、いつ送ったかなどの記録は残しておきましょう。

内容証明郵便以外の送付方法

| 方法 | メリット | デメリット | 記録 |

|---|---|---|---|

| 特定記録郵便 | 費用が安い、配達記録が残る | 内容証明はできない、受取印なし | 引き受け |

| 簡易書留 | 配達記録あり、受取人への手渡し、受領印あり | 特定記録より費用が高い | 引き受けから配達まで |

| レターパックプラス | 手渡し、追跡可能 | 証拠が残らない | 配達記録 |

| 普通郵便 | 無し | 証拠が残らない | – |

クーリングオフ妨害への具体的な対処法

業者がクーリングオフを妨害してきても、諦めたり、言いなりになったりせず、冷静かつ適切に対処することが重要です。

クーリングオフ妨害は違法行為であり、消費者の正当な権利を守るための対処法を知っておく必要があります。

このセクションでは、業者が「クーリングオフできない」と嘘をついてきた場合、威圧的な態度をとってきた場合、通知を受け取らない場合など、具体的な妨害ケースごとに対処法を解説します。

あなたの権利を守るために、正しい知識を身につけて、適切な行動をとりましょう。クーリングオフは消費者の権利です。業者に妨害されても、諦めずに権利を行使しましょう。

クーリングオフに関するご相談は、消費生活センターや地方自治体の消費生活相談窓口などに問い合わせてみましょう。

クーリングオフ妨害への対処法

| 妨害ケース | 対処法 |

|---|---|

| 「クーリングオフできない」と言われた場合 | 違法性を指摘、証拠を記録、書面通知の実行 |

| 威圧的な態度や脅しを受けた場合 | 身の安全を確保、証拠を確保、専門機関・警察に相談 |

| クーリングオフ通知を受け取らない場合 | 通知を再送する必要はない、内容証明郵便の控えを保管、専門機関に相談 |

業者が「クーリングオフできない」と言ってきたら

業者に「クーリングオフできない」と言われても、すぐに鵜呑みにせず、冷静に対処しましょう。業者は契約を維持するために、意図的に嘘の説明をしてクーリングオフを諦めさせようとすることがあります。クーリングオフできるかどうかは、契約内容や状況によって判断されます。業者の一方的な主張を鵜呑みにせず、まずは自分で特定商取引法を確認するか、専門機関に相談してみましょう。「クーリングオフできない」と言われたら、以下の点を確認・対応しましょう。

- 契約書面の内容:契約書面にクーリングオフに関する記載があるか、記載内容に不備がないかを確認しましょう。

- 特定商取引法の該当条項:特定商取引法では、クーリングオフに関する規定が定められています。ご自身の契約がクーリングオフの対象となるか確認しましょう。

- 消費生活センターへの相談:クーリングオフについて疑問がある場合は、消費生活センターに相談してみましょう。専門の相談員が、あなたの状況に合わせてアドバイスをしてくれます。

違法性を指摘 妨害行為への対抗策

業者のクーリングオフ妨害行為が特定商取引法違反であることを指摘しましょう。法律違反を認識させることで、業者にプレッシャーを与え、不当な妨害行為を止めさせる効果が期待できます。業者から「この契約は訪問販売ではないからクーリングオフできない」などの説明を受けた場合、法的根拠を示して反論することが重要です。

例えば、「特定商取引法〇条によれば、このような契約も訪問販売に該当し、クーリングオフの対象となるはずです。

不実のことを告げてクーリングオフを妨げるのは法律違反ではないですか?」などと伝えましょう。可能であれば、特定商取引法の条文を調べて、具体的な条文番号を伝えるのも有効です。

ただし、感情的にならず、冷静に、丁寧に説明することが大切です。業者とのトラブルを悪化させないためにも、冷静な対応を心がけましょう。

また、特定商取引法について詳しく知りたい場合は、国民生活センターのウェブサイトなどを参照してください。国民生活センターのウェブサイトには、クーリングオフに関する詳細な情報が掲載されています。弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

証拠が重要!業者とのやり取りは必ず記録

業者の妨害行為があった場合は、やり取りの内容を詳細に記録しておきましょう。これらの記録は、業者の違法行為を証明する証拠となります。消費生活センターや弁護士への相談、法的手続きを進める際にも役立ちます。

電話での会話は、可能であれば録音しておきましょう。スマートフォンやICレコーダーなどで録音できます。対面の場合は、会話の内容をメモしておきましょう。日時、場所、担当者名、発言内容などを記録しておくと良いでしょう。

業者から受け取ったメールや書面なども、証拠として保管しておきましょう。「クーリングオフできない理由」として業者が述べた説明内容なども記録しておくと、後々役立つ可能性があります。

記録を残すことで、トラブル発生時にあなたの主張を裏付ける証拠となり、有利に交渉を進めることができます。また、専門機関に相談する際にも、具体的な証拠があるとスムーズに相談を進めることができます。

例えば、業者が「クーリングオフはできない」と言った日時や、脅迫的な言動があった場合は、具体的な内容を記録しておきましょう。

記録方法

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| 電話 | 録音(スマートフォン、ICレコーダーなど) |

| 対面 | メモ(日時、場所、担当者名、発言内容など) |

| メール・書面 | 保存 |

妨害されても諦めない 書面通知の実行

たとえ業者からクーリングオフを妨害されても、クーリングオフの意思があるなら、期間内に必ず書面(内容証明郵便など)で通知を送付しましょう。

業者の妨害によってクーリングオフ期間が延長される可能性はありますが、まずは通常期間内に通知を発信したという事実を作ることが、自身の権利を守る上で最も確実かつ基本的な対抗策だからです。

業者に「通知を送っても無駄だ」「クーリングオフ期間は過ぎている」などと言われたとしても、その言葉を信じる必要はありません。必要な事項を記載した通知書を作成し、内容証明郵便(配達証明付き)で送付することで、「期間内に、このような内容の通知を、確かに発信した」という公的な証拠が残ります。

妨害行為があった場合は、その事実も記録しておきましょう。後々のトラブル解決に役立つ可能性があります。

威圧的な態度や脅しを受けた場合の対応

業者から威圧的な態度や脅しを受けた場合は、身の安全を最優先に行動し、冷静に証拠を確保した上で、速やかに専門機関や警察に相談しましょう。威圧や脅迫はクーリングオフ妨害にあたる違法行為であり、場合によっては脅迫罪等の刑法犯に該当する可能性もあります。

自身の安全確保と権利保護のために毅然とした対応が必要です。業者が大声を出したり、長時間居座ったり、「訴訟を起こすぞ」「業界で生きていけなくしてやる」などの脅し文句を使ったりした場合、まずは身の安全を確保するためその場から離れる、電話を切るなどするべきです。

可能であれば会話を録音し、それが無理でも詳細な記録(日時、場所、相手の発言、状況)を残します。そして、すぐに消費生活センターに相談しましょう。身の危険を感じるレベルであれば警察(生活安全課や警察相談専用電話#9110、緊急時は110番)に相談しましょう。業者から脅迫を受けた場合は、証拠を保存し、警察に相談しましょう。

クーリングオフ通知を受け取らない場合の対応

送付したクーリングオフ通知を業者が受け取らない場合でも、適切に通知を発信していればクーリングオフは有効とみなされる可能性が高いです。

クーリングオフは消費者が期間内に通知を発信すれば効力を生じる(発信主義)とされており、正当な理由なく受領を拒否したり、不在を繰り返したりすることは、信義則に反する行為であり、消費者の権利行使を妨げるものとは認められにくいからです。

内容証明郵便(配達証明付き)を送付し、それが「受取拒否」や「保管期間経過」などの理由で返送された場合、その郵便物自体と配達証明書が証拠となります。

これらの書類は開封せずにそのまま保管し、消費生活センターや弁護士に相談しましょう。法的には、受領されるべきであった時に通知が到達したものとみなされる場合が多いです。

屋根修理の飛び込み業者に困ったら警察に相談できる?

悪質な屋根修理の訪問販売業者に困ったときに、警察に相談できる場合があります。業者の行為が法律に違反する場合は、警察が対応してくれる可能性があります。

ただし、クーリングオフや契約内容といった単なる契約トラブルには、警察は介入できないという原則があります。

このセクションでは、どのような場合に警察へ相談すべきか、具体的な相談窓口(#9110と110番)、そして警察ができることとできないこと(民事不介入の原則)について解説します。

警察への相談を検討している方は、参考にしてください。

まずは相談 警察相談専用電話#9110へ

緊急の事件や事故ではないけれど、悪質業者に関する悩みや困りごとがある場合は、警察相談専用電話「#9110」に相談してみましょう。#9110は、生活の安全に関する悩みごとや困りごとに対応する全国共通の相談窓口です。

専門の相談員が話を聞き、状況に応じたアドバイスや担当部署への引継ぎ、記録の作成などを行ってくれます。

例えば、以下のような場合に#9110に相談できます。

- 断ったのに何度も訪問してくるしつこい勧誘

- 威圧的な言動で不安を感じるが直接的な暴力はない

- 契約を断ったら嫌がらせをされた

相談内容は記録され、類似の被害があれば捜査につながる可能性もあります。#9110は、平日昼間は各都道府県警察本部の相談窓口につながります。

夜間や休日は、当番制で対応している警察署につながります。相談は無料です。匿名での相談も可能です。

脅迫や住居侵入など具体的な被害がある場合は110番

業者から脅迫されたり、家に無理やり入られたりするなど、身の危険を感じる具体的な犯罪被害が発生した場合は、すぐに110番通報してください。

これらは単なるしつこい勧誘や契約トラブルではなく、脅迫罪、住居侵入罪、不退去罪、暴行罪などの刑法上の犯罪に該当する可能性があります。

警察による緊急の介入と捜査が必要になります。例えば、以下のような場合は、ためらわずに110番通報しましょう。

- 業者が「契約しないとどうなるかわかっているのか」と脅してきた

- ドアを無理やりこじ開けて入ってきた

- 帰ってくれと言っても居座り続ける

- 腕をつかまれた

110番通報する際は、落ち着いて、何が起きたのか、どこで、いつ起きたのか、犯人の特徴、現在の状況などを伝えましょう。

証拠(録音、写真など)があれば、それも伝えましょう。

あなたの身の安全を最優先に行動してください。

注意点 警察の民事不介入原則とは

警察に相談する際は、「民事不介入の原則」というルールがあることを理解しておきましょう。警察は、民事上のトラブル解決には原則として直接介入できません。

契約内容や代金返還といった純粋な民事問題は、裁判所や他の専門機関(消費生活センターなど)が対応します。警察の主たる任務は、犯罪の予防・鎮圧・捜査、交通の取締り、その他公共の安全と秩序の維持です。

個人間の私的な権利義務に関する争い(民事事件)の解決は、司法(裁判所)や他の行政機関(消費生活センター等)の役割とされています。

「クーリングオフの通知を出したが業者が返金してくれない」「契約した工事内容と実際の工事が違う」といった相談を警察にしても、「それは当事者間の契約の問題ですので、弁護士や消費生活センターにご相談ください」と促されるでしょう。

ただし、そのトラブルの背景に詐欺や脅迫といった犯罪行為が疑われる場合は、警察も捜査を開始します。

クーリングオフができない場合の対処法

クーリングオフ期間が過ぎてしまったり、クーリングオフの適用条件を満たしていない場合でも、諦める必要はありません。クーリングオフ以外にも、契約に関する問題を解決できる方法が残されている可能性があります。

このセクションでは、クーリングオフが使えない場合に検討すべき4つの選択肢を解説します。契約書面の不備を理由とする取消し、消費者契約法に基づく取消し、業者との合意解約交渉、そして最終手段としての法的措置です。

それぞれの選択肢について、メリット・デメリットや具体的な手順を理解し、状況に応じて最適な方法を選びましょう。クーリングオフができなかった場合は、慌てずに、ここで紹介する選択肢を検討してみてください。

クーリングオフ以外の選択肢

| 選択肢 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 契約書面の不備を突く 取消権の主張 | クーリングオフ期間経過後も可能 | 不備の内容によっては認められない |

| 消費者契約法に基づく契約取消 | 業者に不当な勧誘行為などがあった場合に有効 | 取消事由が必要、期間制限あり |

| 業者との合意解約交渉 | 柔軟な解決、早期解決が可能 | 業者の同意が必要、不利な条件での妥結リスク |

| 弁護士への相談と法的措置 | 専門家によるサポート、法的措置による解決 | 費用と時間が必要 |

契約書不備を突く 取消権を主張する方法

業者から交付された契約書面に不備がある場合、クーリングオフ期間に関わらず契約を取り消せる可能性があります。特定商取引法では、法定の記載事項を満たさない書面は正式な契約書面とは認められず、クーリングオフ期間が進行しない、あるいは別途取消権が発生する場合があります。

例えば、クーリングオフに関する告知が法律の定める形式(赤枠赤字、8ポイント以上)で記載されていない場合などです。契約金額や工事内容が不明確な場合、業者の連絡先が書かれていない場合なども、重大な不備とみなされる可能性があります。

期間を過ぎていてもクーリングオフが認められるケースや、契約の無効・取消を主張できるケースもあります。専門家(消費生活センター、弁護士)に相談し、書面の有効性を確認してもらうことが重要です。契約書面に不備がある場合は、専門家に相談し、あなたの権利が守られているか確認してもらいましょう。

契約書面の不備を理由とした契約の取消しは、クーリングオフ期間が過ぎていても行使できる可能性がある点がメリットです。ただし、不備の内容によっては取消しが認められない場合もあります。契約書面の内容をよく確認し、不備がないかを確認しましょう。

不備があれば、速やかに専門家へ相談しましょう。クーリングオフに関する告知事項は、契約書面に記載することが義務付けられています。記載がない、または不十分な場合は取消事由となります。

消費者契約法を活用 契約取消できるケース

業者の不当な勧誘行為があった場合、消費者契約法に基づいて契約を取り消せる可能性があります。消費者契約法は、消費者を保護するための法律です。事業者の不適切な情報提供や勧誘によって、消費者が誤認したり困惑したりして結んだ契約から、消費者を保護します。

そのような契約を取り消す権利を、消費者に与えています。

例えば、業者が屋根の状態について嘘の説明をした場合(不実告知)、将来「絶対に雨漏りしなくなる」と断定的な説明をした場合(断定的判断の提供)、デメリットをわざと説明しなかった場合(不利益事実の不告知)、消費者が「帰ってほしい」と意思表示したのに居座って契約させた場合(退去妨害による困惑)などのケースでは、事実を知った時や困惑状態が解けた時から一定期間内であれば、契約の取消を主張できる可能性があります。クーリングオフとは異なり、消費者契約法に基づく契約取消には、業者の不当な勧誘行為があったことなど、取消事由が必要になります。取消権を行使できる期間は、追認可能な時から1年以内、契約締結時から5年以内です。

クーリングオフ適用の可否にかかわらず、不当な勧誘行為があった場合は、すぐに消費生活センターや弁護士に相談しましょう。相談内容を整理して伝えられるようにしておきましょう。

話し合いで解決?業者との合意解約交渉

法的な権利主張とは別に、業者と直接話し合って合意の上で契約を解除(合意解約)できる場合があります。業者側も、裁判などの紛争に発展することや、悪評が広まることを避けたいと考え、多少の譲歩をしてでも円満な解決を図りたいと考える場合があるからです。クーリングオフ期間経過後や適用外の契約でも、解約したい理由を正直に伝え、解約をお願いしてみる価値はあります。

例えば、経済的事情の変化、家族の反対、他の業者に依頼することにした、など、理由は様々です。

全額解約は難しいかもしれませんが、「すでに発生した実費分だけ支払う」「違約金を減額してもらう」などの条件で合意できる可能性もあります。交渉の際は感情的にならず、冷静に、かつ記録を取りながら進めることが重要です。合意できた場合は必ずその内容を書面に残しましょう。

口約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。合意内容を書面に残すことで、言った言わないのトラブルを避けることができます。交渉が成立したら、必ず書面を作成してもらいましょう。合意解約は、柔軟な解決策を検討できるというメリットがある一方、業者の同意が必要であり、必ずしも希望通りの結果が得られるとは限らないというデメリットもあります。合意解約の交渉をする際は、相手に失礼な態度をとらず、冷静に話し合いを進めるようにしましょう。

最後の手段 弁護士への相談と法的措置

上記の方法を試しても解決しない場合は、弁護士に相談し、法的措置によって契約問題の解決を図ることを最終手段として検討しましょう。弁護士は法律と交渉の専門家であり、個別の事案に応じて最適な法的戦略を立て、代理人として業者と交渉したり、裁判手続きを進めたりすることができます。例えば、クーリングオフを巡って業者と裁判になりそうな場合、損害賠償請求を検討している場合、契約の無効・取消を法的に主張したい場合などに相談します。費用が心配な場合は、無料法律相談を実施している弁護士会や、収入等の要件を満たせば無料相談や費用立替え制度を利用できる法テラスも活用できます。業者が明らかに違法行為(詐欺的商法、重大な契約不履行、悪質な妨害など)を行っている、交渉が完全に決裂し業者側が一切譲歩しない、被害額が大きいなどの場合に、弁護士への相談が有効です。弁護士は、まず内容証明郵便での請求や交渉を行い、それでも解決しなければ調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などの法的手段を選択します。費用や時間がかかる点は考慮が必要ですが、根本的な解決が期待できます。弁護士に相談する際は、契約書面や業者とのやり取りの記録など、関連資料を準備しておきましょう。法的措置は、最終的な解決手段となる一方、費用や時間がかかるというデメリットも理解した上で検討しましょう。

屋根修理のクーリングオフに関する信頼できる相談先一覧

屋根修理のクーリングオフで困ったときは、一人で悩まず、信頼できる専門機関に相談することが重要です。専門機関は、法律や制度に関する正確な情報を提供し、状況に応じた適切なアドバイスや解決策を示してくれます。

このセクションでは、クーリングオフに関して相談できる主な窓口を紹介します。無料で相談できる公的機関から、法的な手続きを依頼できる専門家まで、様々な相談先があります。それぞれの相談先の特徴を理解して、適切な機関を選びましょう。

困ったときは、誰かに相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。クーリングオフは法律で認められた権利です。安心して相談できる窓口をいくつか知っておくと良いでしょう。

相談先一覧

| 相談先 | 概要 | 電話番号 | ウェブサイト |

|---|---|---|---|

| 消費生活センター | 消費生活全般の相談窓口 | 188(いやや!) | – |

| 国民生活センター | 消費者問題の情報収集 | – | https://www.kokusen.go.jp/ |

| 弁護士 | 法的トラブルの相談、法的措置 | – | – |

| 法テラス | 弁護士費用の立替え制度など | 0570-078374 | https://www.houterasu.or.jp/ |

| 住宅リフォーム・紛争処理支援センター | 住宅リフォームに関する相談、紛争処理支援 | 0570-016-100 | https://www.chord.or.jp/ |

まず頼るべき 消費生活センター(188番)

クーリングオフに関する疑問やトラブルで、まず相談したいのが消費生活センターです。消費生活センターは、商品やサービスに関する消費者からの相談を無料で受け付けています。専門の相談員が情報提供やアドバイスをしてくれます。場合によっては事業者との間に入って、あっせん(話し合いの仲介)も行ってくれます。

クーリングオフの手続き方法がわからない場合も相談できます。業者から「クーリングオフできない」と言われた場合も相談してみましょう。期間内に通知したのに返金されない場合なども、相談できます。消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、最寄りの消費生活センターや相談窓口につながります。

具体的な状況に応じたアドバイスを受けることができます。消費生活センターは、クーリングオフだけでなく、様々な消費者トラブルに対応しています。

< p>悪質商法の被害にあった場合や、製品の欠陥に関するトラブルなども相談できます。消費生活センターは、あなたの味方です。安心して相談してみましょう。相談は無料なので、お気軽に利用してください。

情報収集に 国民生活センターのウェブサイト

クーリングオフ制度や関連するトラブルについて自分で情報収集したい場合は、国民生活センターのウェブサイトが非常に役立ちます。国民生活センターは、全国の消費生活センター等から集まる相談情報をもとに、消費者問題に関する調査研究、情報提供、注意喚起などを行っている国の機関です。

ウェブサイト(https://www.kokusen.go.jp/)には、信頼性の高い情報が豊富に掲載されています。国民生活センターのウェブサイトでは、クーリングオフの制度解説、特定商取引法のガイドライン、過去の相談事例や判例、最新の悪質商法の手口に関する注意喚起情報(報道発表資料)、よくある質問(FAQ)などを閲覧できます。相談前に知識を整理したり、自分のケースに似た事例を探したりするのに役立ちます。国民生活センターのウェブサイトは、24時間いつでもアクセスできるので、都合の良い時間に情報収集できます。

法的トラブルなら 弁護士や法テラスに相談

業者とのトラブルがこじれ、法的な解決が必要になった場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士は法律の専門家です。個別の事案について詳細な法的分析を行い、依頼者の代理人として業者と交渉したり、調停や訴訟などの法的手続きを適切に進めることができます。

業者によるクーリングオフ妨害が悪質で損害が発生した場合、高額な契約で返金交渉が全く進まない場合、裁判も辞さないと考えている場合などに弁護士への相談が有効です。相談費用が心配な場合は、多くの弁護士会が実施している法律相談センターや、法テラスを活用する方法があります。

法テラスは、日本司法支援センターの愛称で、収入・資産要件を満たせば無料相談や弁護士費用の立替え制度を利用できます。法テラスのウェブサイト(https://www.houterasu.or.jp/)で詳細を確認しましょう。弁護士に相談することで、専門家の立場から、あなたの状況に合った解決策を提案してもらうことができます。

法的トラブルに発展しそうな場合は、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。法的措置には、費用や時間がかかる場合があるため、早期の相談が重要になります。

リフォーム専門 住宅紛争処理支援センター

屋根修理を含む住宅リフォームに関する技術的な問題や専門的な紛争については、住宅リフォーム・紛争処理支援センターに相談することもできます。このセンターは、「住まいるダイヤル」という愛称で知られています。

住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、国土交通大臣から指定を受けた公的な相談窓口であり、建築士などの資格を持つ専門相談員に相談できます。必要に応じて裁判外紛争解決手続(ADR)であるあっせん・調停・仲裁の利用支援も行っています。

クーリングオフに関する法的相談だけでなく、「工事内容に不満がある」「見積もりが適正か知りたい」「契約内容が専門的でよくわからない」といったリフォーム特有の相談にも対応しています。

まずは電話相談窓口である「住まいるダイヤル」(0570-016-100)に連絡すると良いでしょう。紛争処理機関の利用には申請や費用が必要な場合があります。ウェブサイト(https://www.chord.or.jp/)で詳細を確認できます。

住宅リフォーム紛争処理支援センターは、専門家による技術的なアドバイスや紛争解決のサポートを受けることができるため、リフォームに関するトラブルを抱えている場合は、一度相談してみることをおすすめします。

失敗しない屋根修理業者の選び方

クーリングオフのようなトラブルを繰り返さないためには、信頼できる屋根修理業者を慎重に選ぶことが重要です。業者選びを間違えると、高額請求、手抜き工事、再度の契約トラブルなど、さらなる問題に巻き込まれる可能性があります。

このセクションでは、悪質な業者に騙されず、安心して任せられる優良な屋根修理業者を見つけるための具体的なチェックポイントを解説します。屋根修理業者を選ぶポイントは、相見積もり、実績と評判の確認、契約内容の確認、保証とアフターサービスの確認の4点です。これらのポイントをしっかり押さえることで、信頼できる業者を選べるでしょう。優良な業者を見つけるためには、時間と手間を惜しまず、慎重に検討することが大切です。騙されないように、しっかりと準備しておきましょう。

信頼できる屋根修理業者を見つけるポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 相見積もり | 複数業者から見積もりを取り比較検討 |

| 実績・評判 | 過去の施工実績、口コミ、評判などを確認 |

| 契約内容 | 見積書と契約書の内容を詳細にチェック |

| 保証とアフターサービス | 保証内容、アフターサービスの有無と内容を確認 |

関連記事:屋根修理リフォーム会社選び8つのポイント!簡単に優良業者を見分ける方法!

比較検討が必須 相見積もりの重要性

屋根修理業者を選ぶ際は、必ず複数の業者から相見積もりを取り、比較検討することが重要です。相見積もりとは、複数の業者に見積もりを依頼し、その内容を比較することです。複数の業者から見積もりを取ることで、工事内容や費用の相場感を把握できます。

これは、特定の業者の提案が不当に高額でないか、あるいは安すぎて手抜き工事の懸念がないかなどを客観的に判断するための重要な基準となります。3社以上の業者から相見積もりを取ることをおすすめします。

各社の見積書を比較する際は、単に総額だけで判断するのではなく、工事内容の詳細(使用材料、工程、作業範囲など)、諸経費の内訳、保証内容なども細かくチェックしましょう。また、質問に対する業者の対応や説明の丁寧さも、重要な判断材料になります。相見積もりを積極的に活用することで、あなたの状況に最適な業者を見つけることができます。

相見積もりを取らずに1社だけで契約を決めてしまうと、他の業者の価格やサービス内容を知らないまま、不当に高い料金を支払ってしまう可能性があります。必ず相見積もりを取り、価格やサービス内容を比較検討しましょう。

信頼の証 業者の実績や評判を確認するには

業者の信頼性を判断するために、過去の施工実績や第三者からの評判、会社の基本情報を確認しましょう。豊富な実績や良い評判は、その業者が持つ技術力、経験、そして顧客満足度を示す有力な証拠となります。悪質業者や経験の浅い業者を避ける上で重要な判断材料となります。

業者の公式ウェブサイトで、過去に行った屋根修理の施工事例(写真、工事内容、可能であれば顧客の声)を確認しましょう。ウェブサイトに掲載されている情報だけでなく、インターネットで業者名を検索して、評判や口コミを確認することも重要です。

Googleマップのレビューやリフォーム関連の口コミサイトで、実際に利用した人の評価やコメントを参考にしましょう。会社の所在地が明確で実際に事務所が存在するかどうかも確認しましょう。訪問販売業者には特に注意が必要です。

建設業許可や関連資格(建築板金技能士など)を保有しているかどうかも、信頼性の判断材料になります。これらの情報を総合的に判断することで、信頼できる業者かどうかを見極めることができます。

信頼性の低い業者を選んでしまうと、質の低い工事をされたり、高額な追加料金を請求されたりするリスクがあります。業者を選ぶ際は、複数の情報源から情報を集め、信頼できる業者かどうかを慎重に判断しましょう。

契約前にチェック 見積書・契約書の確認点

契約を結ぶ前には、提示された見積書と契約書の記載内容を隅々まで確認し、少しでも疑問があれば必ず業者に質問して解消しましょう。見積書や契約書は、工事内容、費用、責任範囲などを法的に定める重要な文書です。

一度サインすると、その内容に原則として拘束されるため、後々の「言った、言わない」というトラブルを防ぐために不可欠なステップだからです。見積書と契約書の内容は、しっかり確認しましょう。見積書では、以下の点を確認しましょう。

- 工事範囲(どこからどこまで工事を行うのか)

- 使用材料(メーカー名、型番など)

- 単価、数量

- 合計金額

- 不明瞭な項目の有無

契約書では、以下の点を確認しましょう。

- 工事期間(着工日、完了予定日)

- 支払い条件(時期、方法)

- 保証内容と期間

- 事故時の責任所在

- 遅延した場合の規定

- クーリングオフに関する記載

不明点があれば、納得いくまで業者に説明を求めましょう。契約書は、クーリングオフやその他のトラブルが発生した場合にも、重要な証拠となります。

工事後の安心 保証とアフターサービスを確認

契約前には、工事後の保証内容とアフターサービス(定期点検など)の有無・内容を必ず確認し、書面で提示してもらいましょう。屋根は常に自然環境に晒されるため、工事後に予期せぬ不具合が発生する可能性もゼロではありません。

しっかりとした保証やアフターサービスがあれば、万が一の際にも迅速かつ適切に対応してもらうことができ、長期的な安心につながります。「工事保証(施工保証)」として、例えば「雨漏り保証10年」などが付くか、その保証が具体的にどのような不具合(材料の欠陥、施工不良など)を対象とするのかを確認しましょう。

使用する屋根材に「メーカー保証」が付いているかも確認しましょう。また、「工事後1年、5年、10年目に無料点検を実施します」といったアフターサービスの有無と、その具体的な内容(点検項目、有料/無料の別など)を書面で確認しておくことが望ましいです。保証内容は必ず書面(保証書)で交付してもらうようにしてください。

保証書は、後々トラブルが発生した場合の重要な証拠となります。保証やアフターサービスの内容を確認しておくことで、工事後のトラブル発生時にも安心して対応してもらうことができます。追加で、保証期間中の修理費用や点検費用についても確認しておきましょう。これは、後々想定外の費用が発生するのを防ぐためです。

保証とアフターサービスの確認

| 項目 | 内容 | 形式 |

|---|---|---|

| 工事保証 | 雨漏り保証など | 保証書 |

| メーカー保証 | 屋根材の保証 | 保証書 |

| アフターサービス | 定期点検など | 書面 |

| 費用 | 保証期間中の修理費用、点検費用 | 見積書、契約書 |

街の屋根やさん埼玉上尾店

街の屋根やさん埼玉上尾店

雨漏り修理110番

雨漏り修理110番

雨漏り屋根修理DEPO

雨漏り屋根修理DEPO