当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。

銅板屋根の寿命は本当に長いのか、具体的に何年持つのか気になっていませんか。歴史的建造物にも使われるほど高価な屋根材だからこそ、実際の耐用年数や費用対効果を正確に把握し、後悔のない選択をしたいものですよね。

結論から言うと、銅板屋根の寿命は60年から100年以上と、他の屋根材を圧倒する長さを誇ります。その理由は、銅の表面に発生する「緑青(ろくしょう)」というサビが、まるで鎧のように内部の金属を保護する強力なバリアとして機能するためです。

ただし、「メンテナンスフリー」という言葉を鵜呑みにするのは危険です。施工品質や周辺環境、定期的な点検の有無によって、その寿命は大きく左右されます。

この記事では、銅板屋根がなぜこれほど長寿命なのかという科学的な理由から、ご自身で確認できる劣化のサイン、寿命を全うするために必要なメンテナンス方法まで、屋根の専門家が徹底的に解説します。さらに、多くの方が気になる初期費用やガルバリウム鋼板との比較、信頼できる業者の選び方まで詳しくお伝えします。

この記事を最後まで読めば、「銅板屋根の寿命」に関するあらゆる疑問が解消され、ご自身の状況に最適な選択が自信を持ってできるようになります。

銅板屋根について詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。

関連記事:銅板屋根まるわかり!塗装、屋根材、価格、施工方法で選ぶ屋根リフォーム

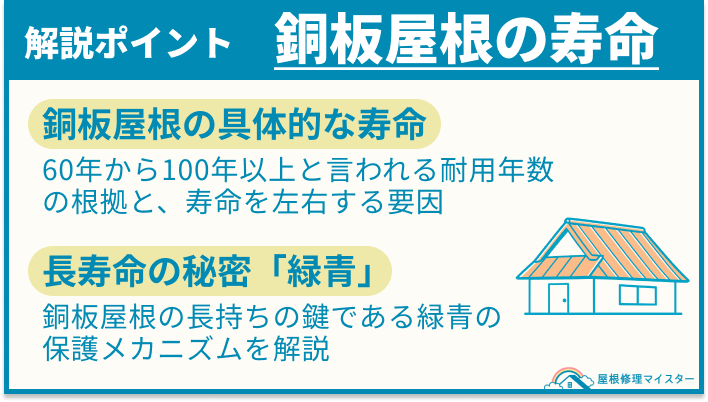

この記事でわかること

- 銅板屋根の具体的な寿命(60年〜100年以上)とその科学的な理由

- 寿命を左右する4つの要因(銅板の厚み・施工品質・環境・メンテナンス)

- 寿命が近づいていることを示す5つの劣化サイン(シミ・変形・穴あき等)

- ガルバリウム鋼板など他の屋根材との費用・性能の徹底比較

- 寿命を全うするための具体的なメンテナンス方法と費用相場

- 特殊な修理・葺き替え工事の内容と流れ

- 銅板屋根の工事で失敗しないための信頼できる専門業者の選び方

銅板屋根の寿命について

銅板屋根の寿命は60年から100年以上と非常に長く、その秘密は「緑青(ろくしょう)」という特殊なサビにあります。高価な屋根材だからこそ、その価値を最大限に引き出すには、寿命に関する正しい知識が不可欠です。

この記事では、銅板屋根の本当の寿命と、その寿命が近いことを知らせる劣化サインを正確に理解し、将来のメンテナンスや屋根材選びで後悔しないための知識を詳しく解説します。

これらのポイントを理解することで、長期的な視点に立った最適な判断(メンテナンスや葺き替え)ができるようになります。

銅板屋根の具体的な寿命は60年から100年以上

銅板屋根の物理的な寿命は、一般的に60年から100年以上とされており、屋根材の中でもトップクラスの耐久性を誇ります。これは、銅板の厚み、施工品質、そして建物が建っている環境によって寿命に幅が生まれるためで、適切な条件下ではその寿命はさらに延びる可能性を秘めています。

寿命を左右する主な要因は、銅板の厚み、施工品質、立地環境の3つです。

例えば、多くの社寺仏閣や一般住宅で使用される0.4mm厚の銅板の場合、適切な施工がされていれば80年から100年以上の耐久性が期待できます。しかし、交通量が多く酸性雨の影響を受けやすい都市部では寿命が短くなる傾向にあり、逆に空気が澄んだ郊外では長持ちします。

実際に、奈良の法隆寺や東大寺大仏殿など、日本の歴史的建造物では銅板屋根が数百年という単位で建物を守り続けている実績があり、その耐久性の高さを物語っています。

銅板の厚みと耐用年数の目安

| 銅板の厚み | 主な用途 | 耐用年数の目安 |

|---|---|---|

| 0.35mm | 一般住宅、小規模な建築物 | 60年~80年 |

| 0.40mm | 一般住宅、社寺仏閣 | 80年~100年以上 |

| 0.50mm | 大規模な社寺仏閣、重要文化財 | 100年を大幅に超える |

もしあなたが「後世に長く残る建物を建てたい」と考えているなら銅板屋根は非常に有力な選択肢となり、逆に「既存の銅板屋根の寿命が気になる」場合は、まず建物の立地環境と銅板の状態を確認することが重要です。

【注意】法定耐用年数と物理的な寿命は別物です

税法上で定められている「法定耐用年数」は、あくまで減価償却の計算に用いるための年数であり、屋根材が実際に使用できる「物理的な寿命(耐用年数)」とは全く異なります。例えば、金属製の屋根の法定耐用年数は10年〜20年程度ですが、銅板屋根が実際に持つ寿命は前述のとおり60年以上です。この2つを混同しないよう注意しましょう。

なぜ銅板屋根はこれほど長寿命?緑青の保護被膜効果を解説

銅板屋根が驚くほど長寿命である最大の理由は、年月をかけて表面に自然に形成される「緑青(ろくしょう)」というサビにあります。この緑青は、一般的な鉄の赤サビとは異なり、それ以上の腐食を防ぐ強力な保護フィルムの役割を果たします。

緑青は、銅と大気中の水分や酸素などが化学反応してできる、非常に緻密で安定した化合物です。この保護被膜が一度できあがると、内部の銅を雨や大気汚染などの外部要因からしっかりと守り続けます。

新品の銅板は10円玉のような赤褐色ですが、施工後、数年から数十年という長い時間をかけて、その色はゆっくりと変化していきます。

緑青が形成されるまでの色の変化

- 施工直後: 光り輝く赤褐色(10円玉の色)

- 数年後: 落ち着いた濃い褐色

- 10年~20年後: 重厚感のある黒褐色

- 数十年~: 趣のある青緑色(緑青)

この色の変化こそが、保護被膜が順調に育っている証拠です。

例えば、鎌倉の大仏も建立当時は金色に輝いていましたが、長い年月を経て表面が緑青で覆われたことで、腐食から守られ現在の姿を保っています。この緑青被膜は非常に安定しており、もし何らかの原因で表面が傷つき新しい銅が露出しても、そこからまた緑青が発生して自ら傷を修復する「自己修復機能」のような働きもします。

このようにして、銅板屋根は半永久的に建物を保護し続けることができるのです。

【安心】緑青は無害です

かつて「緑青は有毒」という誤解がありましたが、1984年に厚生労働省の研究により無害であることが公式に証明されています。歴史的建造物だけでなく、調理器具にも使われる安全な素材ですのでご安心ください。

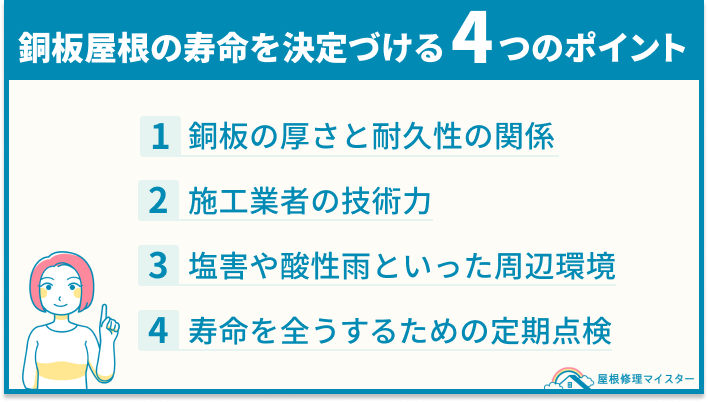

銅板屋根の寿命を左右する4つの重要な要因

銅板屋根の寿命は、一般的に60年以上と非常に長いですが、その年数は決して一律ではありません。「銅板の厚さ」「施工業者の技術力」「建物の周辺環境」「定期的なメンテナンス」という4つの重要な要因が複雑に絡み合い、屋根の耐久性に大きく影響を与えるからです。銅が持つ本来の長寿命という性能は、これらの条件が整って初めて最大限に引き出されます。

銅板屋根の寿命を左右する4つの要因

| 要因 | 寿命への影響 |

|---|---|

| 銅板の厚さ | 厚いほど物理的な強度が高まり、長寿命になります。 |

| 施工業者の技術力 | 専門的な知識と技術がなければ、早期の雨漏りや劣化につながります。 |

| 周辺環境 | 塩害や酸性雨は、銅板の腐食を早める原因となります。 |

| 定期的なメンテナンス | 放置すると、小さな問題が大きな損傷に発展するリスクがあります。 |

この記事では、銅板屋根の寿命を真に理解するために不可欠な、これらの4つの要因について、一つひとつ詳しく解説していきます。

【銅板の厚さ】0.35mmと0.4mmでは耐久性が異なる

銅板屋根の寿命を考える上で、まず基本となるのが使用する銅板の厚さです。結論から言えば、銅板は厚いものほど長持ちします。なぜなら、厚みがあるほど物理的な強度が増し、風雨や飛来物などの外的ダメージに強くなるだけでなく、酸性雨などによる腐食の進行も遅くなるからです。

例えば、一般の建築物でよく使用される0.35mmと0.4mmの銅板を比較してみましょう。その差はわずか0.05mmですが、この違いが耐久性に大きく影響します。0.4mmの銅板はより衝撃に強く、へこみや歪みが発生しにくいです。また、表面が少しずつ削られていくような腐食が起きても、完全に穴が開くまでの時間が長くなります。

実際に、何百年もの耐久性が求められる神社仏閣では、1.0mm以上の非常に厚い銅板が使われることもあります。これは、建物の格式と求められる耐久年数に応じて、最適な厚さが選ばれている証拠です。なお、銅板にはJIS(日本産業規格)という品質基準も存在し、信頼できる材料を選ぶ際の重要な指標となります。初期費用を抑えるなら0.35mmも選択肢ですが、長期的な建物の保護を最優先するなら、わずかなコスト増で0.4mmを選ぶことが、結果的に賢明な投資と言えるでしょう。

【施工業者の技術力】専門知識が寿命を大きく変える

どれだけ高品質な銅板を使っても、その寿命を最大限に引き出せるかは、施工する職人の専門的な技術力にかかっています。銅は、温度で伸び縮みするデリケートな性質を持ち、加工も難しいため、その特性を熟知した専門家でなければ、施工不良から雨漏りや早期劣化を引き起こすからです。

例えば、銅板同士をつなぐ「ハゼ葺き」という工法では、継ぎ目に隙間を作らない精密な加工が不可欠です。この作業が甘いと、雨水が浸入し、屋根下地を腐食させる原因となります。また、夏の暑さで伸び、冬の寒さで縮む銅板の動きを計算した「逃げ」を作る施工も必須です。この知識がなければ、屋根が歪んだり、継ぎ目が外れたりする危険があります。腕の良い職人が手がければ100年以上もつ屋根が、業者選びを誤るとわずか10年で雨漏りに悩まされることさえあるのです。

特に注意したいのが「電蝕(でんしょく)」です。これは、銅と鉄釘のように異なる種類の金属が接触すると、化学反応で銅が急速に腐食する現象です。信頼できる業者は、必ず銅またはステンレス製の部材を使用します。

信頼できる専門業者の選び方

- 銅板屋根の豊富な施工実績(写真など)があるか

- 「建築板金技能士」などの国家資格を持つ職人が在籍しているか

- 電蝕など専門的なリスクを理解し、対策を説明できるか

- 詳細な項目が記載された見積書を提示するか

銅板屋根の工事は、価格だけで判断せず、確かな技術力と実績を持つ専門業者に依頼することが、長期的な安心につながります。

【周辺環境】塩害地域や酸性雨の影響は無視できない

銅板屋根の寿命は、建物がどこに建っているか、つまり周辺環境にも大きく左右されます。特に、海岸沿いの塩害地域や工場地帯では、寿命が短くなる傾向があります。これは、空気中の塩分や化学物質が雨と混ざり、銅の腐食を早めてしまうためです。

例えば、海に近い場所では、潮風に含まれる塩分が銅板に付着し、サビの進行を著しく速めます。通常なら60年以上もつ屋根が、半分以下の年数で劣化するケースも少なくありません。また、工場の排煙が多い地域では、雨が酸性化し、銅板を守るはずの「緑青(ろくしょう)」がうまく形成されず、かえって銅板を溶かすように腐食が進むことがあります。

特に酸性雨の影響で問題となるのが「孔食(こうしょく)」と呼ばれる、針で刺したような小さな穴が開く現象です。この小さな穴が見えない雨漏りの原因となり、気づいたときには下地まで被害が及んでいることがあります。ご自宅が海岸線から約2km以内にあるなど、塩害や酸性雨の影響が懸念される場合は、より注意が必要です。もし、ご自宅がこうした環境にある場合は、一般的な地域よりも短いスパン(5年〜10年ごと)で専門家による点検を受けることが、屋根を長持ちさせる上で極めて重要になります。

【定期点検】メンテナンスの有無

銅板屋根は非常に耐久性が高いですが、「メンテナンスフリー」という言葉を鵜呑みにしてはいけません。その本来の寿命を全うするためには、定期的な点検が不可欠です。なぜなら、長年の間には台風による飛来物の衝突や、落ち葉の詰まりといった予期せぬトラブルが発生し、それを放置すると大きな損傷につながるからです。

例えば、屋根の谷部分に落ち葉やゴミが溜まると、常にその場所が湿った状態になり、集中的に腐食が進んで穴が開くことがあります。また、大きな台風の後に、自分では気づかない小さな傷やへこみができているかもしれません。「高価な屋根だから大丈夫」と油断して何十年も放置すれば、気づいた時には下地まで腐食し、大規模な葺き替え工事が必要になることもあります。

しかし、10年に一度でも専門家による点検を受けていれば、数万円程度の簡単な補修で問題を解決できることがほとんどです。定期的な点検は、結果的に屋根を健康に保ち、将来の大きな出費を防ぐ最も賢明な方法と言えます。

ご自身でできるセルフチェック

- 地上から双眼鏡で見て、屋根に大きなへこみや変色がないか確認する。

- 大雨の際、雨樋から水が溢れていないかチェックする。

専門家による点検

- 依頼の目安: 10年~15年に一度

- 主なチェック項目: 継ぎ目(ハゼ)の緩み、谷樋の腐食状態、雨仕舞いの劣化など

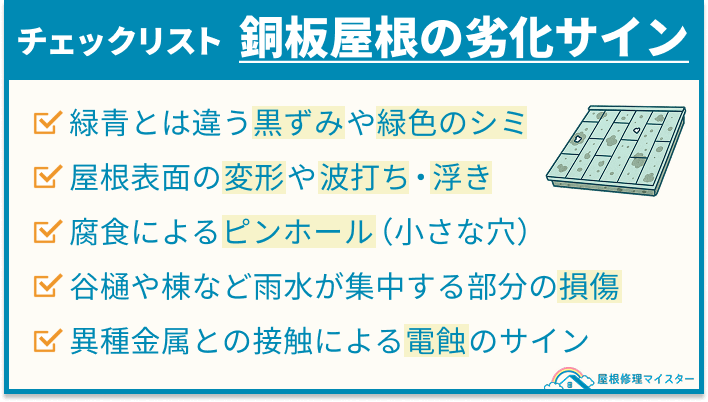

これが出たら要注意!寿命が近いことを示す5つの劣化サイン

銅板屋根は非常に長い寿命を誇りますが、これから紹介する5つのサインを見逃すと、雨漏りなどの大きなトラブルに繋がる可能性があります。なぜなら、これらのサインは単なる見た目の問題ではなく、屋根の下地など見えない部分で腐食といった深刻な問題が起きている前兆であることが多いからです。

早期発見と対処が、大切なお住まいや建物を守り、将来の修繕費用を抑える鍵となります。ここでは、寿命が近いことを示す代表的な劣化サインについて、詳しく解説していきます。

緑青とは違う黒ずみや緑色のシミの発生

銅板屋根に、美しい緑青とは明らかに違う黒ずみや濃い緑色のシミを見つけたら、それは劣化が進んでいるサインかもしれません。このシミは、雨水が特定の場所に長く留まることで銅板の腐食が始まっていることを示しており、放置すると穴が開いて雨漏りの原因になるからです。

軒先や谷樋(たにどい)の周りなど、水が流れにくい場所に発生しやすいのが特徴です。健全な経年変化である緑青は、屋根全体に比較的均一に現れますが、腐食によるシミは局所的でまだら模様になります。もし、雨が降るたびにいつも同じ場所が黒っぽくシミになるようであれば、腐食、つまり金属が雨水や酸素と反応してサビてもろくなる現象が進行している可能性が高いでしょう。

シミを見つけたら、雨どいに落ち葉やゴミが詰まって水はけを悪くしていないか確認してみるのも一つの方法です。ただし、正確な診断は専門家でなければ難しいため、気になるシミを見つけたら早めに相談することをおすすめします。

屋根表面の変形や波打ち・浮き

屋根の表面が平らでなく、波打っていたり部分的に浮き上がっていたりする場合、見えない内部で重大な問題が起きている可能性があります。銅板自体の変形は、その下にある野地板(のじいた)という下地材が、雨漏りや湿気によって腐り、反ったり膨らんだりしていることが主な原因だからです。

屋根の断面は、銅板、防水シート、野地板の順で構成されています。変形は、この野地板に異常が起きているサインです。下から屋根を見上げた時に、本来まっすぐなラインが歪んで見えたり、一部が盛り上がって見えたりしないか確認しましょう。もし、その部分を手で押してみてブカブカと沈むような感触がある場合は、下地の腐食がかなり進行している危険な状態です。この状態を放置すると、建物の構造に影響が出たり、シロアリが発生したりするリスクが高まるため、早急に専門家による点検が必要です。

腐食によるピンホール(小さな穴)の発生

銅板屋根には、気付かないうちに針で刺したようなごく小さな穴、ピンホールが開いてしまうことがあります。これは主に酸性雨などの影響で銅が少しずつ溶かされ、時間をかけて薄くなることで発生する現象です。目に見えないほど小さな穴ですが、確実に雨漏りの原因となります。

ピンホールは肉眼で発見することが極めて難しいため、「天井に雨染みができているのに、屋根のどこにも壊れた箇所が見つからない」という場合に、この現象が疑われます。特に、交通量の多い道路沿いや工場地帯の近くにある建物は、車の排気ガスなどが雨に溶け込んだ酸性雨の影響を受けやすいため注意が必要です。

「メンテナンスフリー」という言葉を過信せず、定期的に専門家による点検を受けることが、このような見えないリスクを発見するために重要です。原因不明の雨漏りに悩んでいる場合は、一度専門業者に調査を依頼しましょう。

谷樋や棟など雨水が集中する部分の損傷

屋根の中でも、屋根面がぶつかるV字型の「谷樋(たにどい)」や、屋根の頂上にある「棟(むね)」は、特に劣化が進みやすい場所なので注意深く見る必要があります。これらの部分は、構造上、雨水が集中して流れるため銅板への負担が大きく、落ち葉なども溜まりやすいため、他の部分より腐食や変形が早く起こりやすいからです。

特に注意すべき劣化症状

- 谷樋: 溜まった落ち葉やゴミが原因で水はけが悪くなり、常に湿った状態が続くことで腐食が進み、穴が開きやすくなります。谷樋の真下にあたる部屋での雨漏りは、このケースが考えられます。

- 棟: 屋根で最も風雨にさらされるため、銅板を固定している釘が緩んだり、銅板自体がめくれたりすることがあります。強風の日に屋根からカタカタと音がする場合は、棟の浮きが疑われます。

これらの箇所の点検や修理は、高所での作業となり非常に危険です。絶対に自分で屋根に上らず、必ず専門業者に依頼してください。

異種金属との接触による電蝕のサイン

銅板屋根の近くで鉄製の釘やアルミの部材など、違う種類の金属が使われていると、銅板の寿命が予期せぬ速さで縮んでしまうことがあります。これは「電蝕(でんしょく)」と呼ばれる化学反応が原因です。性質の違う金属が雨水などを介して触れ合うと、そこに微弱な電気が流れて一方の金属が急激に錆びてしまい、固定不良やもらい錆などを引き起こします。

例えば、知識のない業者が銅板を鉄釘で固定してしまったり、後から設置したテレビアンテの固定金具がアルミ製だったりする場合に発生します。「釘の頭から赤茶色のサビ汁が流れている」「ある金属部品の周りだけが激しく変色している」といった症状は電蝕の典型的なサインです。

この問題は施工業者の知識と経験に大きく左右されます。業者を選ぶ際には、「銅板屋根の豊富な施工実績があるか」を確認することが、このような失敗を避ける上で非常に重要です。

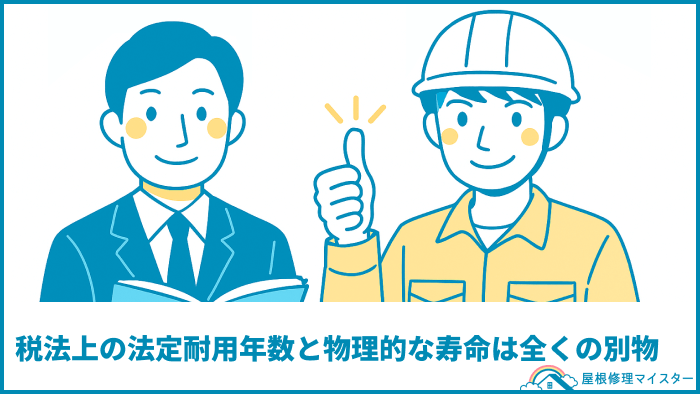

税法上の法定耐用年数と物理的な寿命は全くの別物

銅板屋根の寿命を正しく理解する上で、税金の計算に使う「法定耐用年数」と、実際に屋根として機能し続ける「物理的な寿命」は全くの別物だと知ることが非常に重要です。なぜなら、法定耐用年数はあくまで税法上の資産価値を計算するための便宜的な年数であり、銅板屋根が持つ本来の耐久性を示すものではないからです。

例えば、税法上の「法定耐用年数」(税金の計算のために国が定めた資産の使用可能期間)は、金属屋根の場合10年〜20年程度で定められています。これは減価償却(資産の価値を年数で分割して経費にする会計処理)が完了する期間であり、屋根が物理的に使えなくなるわけではありません。

一方で、銅板屋根の「物理的な寿命」(素材が機能しなくなるまでの実際の期間)は、表面にできる緑青(ろくしょう)という錆の保護膜のおかげで、60年〜100年以上と極めて長いのが特徴です。適切な施工と良好な環境下では、数百年もの耐久性を持つ事例も珍しくありません。

もしあなたが「法定耐用年数が過ぎたから屋根の寿命だ」と考えているなら、それは会計上の話であり、実際の屋根の耐久性とは切り離して考える必要があります。逆に、法定耐用年数がまだ残っていても、施工不良や塩害・酸性雨などの影響で劣化が進んでいる場合は、専門家による点検が不可欠です。

この違いを悪用し、「法定耐用年数が過ぎたので危険です」と葺き替えを急かす業者も存在するため注意が必要です。銅板屋根の寿命は、税法上の年数ではなく、実際の屋根の状態に基づいて判断することが、資産価値を守る上で最も賢明な方法と言えます。

銅板屋根の単価は高い?初期費用と長期的なコストを徹底比較

銅板屋根の工事にかかる初期費用は他の屋根材より高額ですが、60年以上の非常に長い寿命を考えると、長期的な総費用(ライフサイクルコスト)では経済的な選択肢となり得ます。なぜなら、一度の施工で大規模な交換工事が不要な期間が長く、将来のメンテナンス費用を大幅に抑えられるからです。

屋根材を選ぶ際は、初期費用だけでなく、将来かかるメンテナンス費用や交換費用まで含めたトータルコストで比較することが重要です。以下の表で、主要な屋根材のコストと寿命の目安を確認してみましょう。

主要屋根材のコストと寿命の比較(目安)

| 屋根材 | 初期費用(m²単価) | 耐用年数 |

|---|---|---|

| 銅板 | 15,000円~30,000円 | 60年~100年以上 |

| ガルバリウム鋼板 | 6,000円~12,000円 | 25年~40年 |

| スレート | 5,000円~8,000円 | 20年~30年 |

| 日本瓦(陶器瓦) | 9,000円~20,000円 | 50年以上 |

上の表が示す通り、銅板屋根の初期費用は他の屋根材と比較して高価です。これは、銅という素材自体の価格に加え、その施工には専門的な知識と技術を持つ職人が必要だからです。

しかし、屋根の価値は初期費用だけで判断すべきではありません。例えば、耐用年数が約20〜30年のスレート屋根の場合、60年の間に1〜2回の葺き替え工事が必要になる可能性があります。葺き替え工事には、屋根材の費用だけでなく足場の設置費用なども含まれ、その都度100万円単位のまとまった出費が発生します。

一方で銅板屋根は、一度施工すれば適切な環境とメンテナンスで60年以上、場合によっては100年を超えてその機能を発揮します。そのため、大規模な葺き替え工事の回数を減らせ、結果的に将来のコストと手間を大きく削減できるのです。

このように、銅板屋根を検討する際は、目先の初期費用だけでなく、メンテナンスや将来の葺き替えまで含めた「長期的な総費用」で判断することが重要です。神社仏閣のような歴史的建造物で採用される背景には、その優れた耐久性と共に、こうした長期的な経済合理性も理由の一つと言えるでしょう。

銅板屋根の寿命を縮める腐食。劣化サインとメンテナンス方法

銅板屋根の100年以上の寿命を本当に実現するためには、寿命を縮める腐食のサインを見逃さず、適切なメンテナンスを行うことが何よりも大切です。

銅板は本来、非常に錆びにくい金属ですが、「酸性雨」や異なる金属との接触で起こる「電蝕(でんしょく)」といった特定の条件下では腐食が進行します。これを放置すると、雨漏りの原因となる穴あきなど、致命的な劣化につながるため注意が必要です。

代表的な劣化のサインと、寿命を延ばすためのメンテナンス方法について具体的に解説します。

銅板屋根の寿命を縮める2大要因「酸性雨」と「電蝕」

銅板屋根の耐久性を脅かす主な原因は「酸性雨」と「電蝕」です。これらがどのように屋根を傷めるのか、その仕組みを理解することが、適切な対策の第一歩となります。

関連記事:銅板屋根の腐食は危険信号?原因と見分け方や正しい対処法を全解説

酸性雨による腐食と穴あき

酸性雨は、銅の表面を保護する緑青(ろくしょう)の被膜を溶かし、銅板そのものを腐食させる原因となります。特に、雨水が溜まりやすい谷樋(たにどい)や、屋根の傾斜が緩やかな部分では、酸性雨の影響を長時間受けやすく、腐食が進行して最終的に穴が開いてしまうケースが少なくありません。

近年の都市部や工業地帯では、大気汚染物質の影響で酸性雨が降りやすくなっており、銅板屋根にとっても厳しい環境といえます。

異種金属接触による「電蝕(でんしょく)」

電蝕とは、銅板が鉄釘やステンレス、アルミニウムといった異なる種類の金属と接触した状態で、雨水などがかかることで発生する電気的な腐食現象です。まるで電池のような仕組みで、イオン化傾向が低い銅よりも、鉄などの金属が優先的に錆びて溶けてしまいます。

しかし、場合によっては銅板側が侵されることもあり、特に金属製の雨樋や雪止め金具の周辺で発生しやすい劣化です。知らないうちに進行し、気づいたときには接触部分に穴が開いていたという事態も起こり得ます。

自分でできる銅板屋根の劣化サインチェックリスト

専門家でなくても、屋根の状態をある程度把握することは可能です。ご自宅や管理されている建物の屋根に、以下のようなサインがないか確認してみましょう。

銅板屋根の主な劣化サイン

- 緑青とは違う黒や緑のシミ:均一な青緑色ではなく、斑点状の濃いシミは酸性雨による腐食の初期症状です。

- 白い粉状のサビ:釘や別の金属と接している部分に白い粉が吹いている場合、電蝕が起きている可能性が高いです。

- 表面の歪みや膨れ:屋根の表面が波打ったり膨らんだりしているのは、下地の木材が雨漏りなどで腐食しているサインかもしれません。

- 穴あきや亀裂:腐食が末期まで進行した状態です。雨漏りに直結するため、早急な専門家による診断が必要です。

これらのサインを発見した場合、問題が小さいうちに専門業者へ相談することをおすすめします。

銅板屋根の寿命を延ばすメンテナンス方法と頻度

銅板屋根は「メンテナンスフリー」ではありません。その長寿命を最大限に活かすためには、定期的な点検と適切な処置が不可欠です。

銅板屋根のメンテナンス計画

| メンテナンス項目 | 推奨頻度 | 内容 |

|---|---|---|

| 専門家による定期点検 | 10年~20年に1度 | 全体の目視点検、特に谷樋や棟、異種金属との接合部などを重点的にチェックします。 |

| 谷樋や雨樋の清掃 | 1年~数年に1度 | 落ち葉やゴミが溜まると水の流れが滞り、腐食の原因となるため、定期的な清掃が有効です。 |

| 部分補修・交換 | 必要に応じて | 穴あきや著しい腐食が見つかった箇所を、部分的に補修または交換します。 |

重要なのは、問題が大きくなる前に発見し、対処することです。例えば、谷樋に穴が開いた場合、全体を葺き替えるのではなく、谷樋部分だけを耐久性の高いステンレスなどに交換することで、費用を抑えつつ問題を解決できます。

定期的な点検と早期の対処こそが、銅板屋根の価値を守り、美しい状態で次世代へと受け継ぐための最も確実な方法です。

銅板屋根とガルバリウム鋼板のどちらを選ぶ?性能と費用を比較

銅板屋根とガルバリウム鋼板のどちらを選ぶべきか、それは屋根に「何を最も重視するか」によって最適な答えが変わります。なぜなら、歴史と風格をまとう銅板と、現代的でコストパフォーマンスに優れたガルバリウム鋼板では、寿命の長さ、必要な初期費用、メンテナンスの手間、そして見た目の印象が大きく異なるためです。

例えば、世代を超えて受け継ぐほどの圧倒的な長寿命と唯一無二の風格を求めるなら銅板が適していますが、初期費用を抑えつつシャープでモダンな外観を実現したい場合はガルバリウム鋼板が有力な候補となります。後悔のない選択をするために、まずは両者の違いを客観的なデータで比較してみましょう。

銅板屋根とガルバリウム鋼板の性能・費用比較

| 比較項目 | 銅板屋根 | ガルバリウム鋼板 |

|---|---|---|

| 耐用年数(寿命) | 60年〜100年以上 | 25年〜40年 |

| 初期費用(/㎡) | 15,000円〜30,000円 | 6,000円〜9,000円 |

| メンテナンス | 原則不要(定期的な点検は推奨) | 10〜20年周期での塗装推奨 |

| ライフサイクルコスト | 長期的に見れば割安になる可能性 | 定期的なメンテナンス費用が必要 |

| 重量・耐震性 | 軽量で耐震性に優れる | 銅板以上に軽量で耐震性に優れる |

| デザイン性 | 緑青による経年変化、重厚感と風格 | シャープでモダン、豊富な色選択 |

| 向いている建物 | 神社仏閣、文化財、格式高い邸宅 | 一般住宅、モダン建築、工場・倉庫 |

この比較表から、銅板屋根が「長期的な資産価値」を、ガルバリウム鋼板が「初期コストの優位性」を重視する方に適していることが分かります。それぞれの屋根材が持つ性能やライフサイクルコストをさらに詳しく比較検討することが、最適な選択につながります。

経年変化で美しくなる緑青。銅板屋根が持つ唯一無二の価値とは

銅板屋根の本当の価値は、非常に長い寿命に加えて、時間と共にその美しさを増していく「緑青(ろくしょう)」という経年変化と、それによって生まれる唯一無二の資産価値にあります。なぜなら、銅の表面に自然と発生する緑青は、錆の進行を防ぐ強力な保護膜として機能するだけでなく、神社仏閣などの歴史的建造物に見られるような荘厳な風格と景観を住宅にもたらすからです。

銅板屋根は、施工当初の輝くような赤褐色から、年月を経て落ち着いた黒褐色へと変化し、最終的に趣のある青緑色の緑青に覆われていきます。この色の変化は、単なる劣化ではなく、建物の歴史と風格を物語る「成熟」の証であり、他のどんな屋根材でも表現できない高いステータス性と満足感を与えてくれます。

もちろん、この価値を享受するためには、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが重要です。

銅板屋根のメリット・デメリット

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 審美性・デザイン | 時間と共に深まる色合いが、唯一無二の風格と高級感を生み出す。 | 美しい緑青が全体を覆うまでには数十年単位の時間が必要。 |

| 資産価値 | 高い耐久性と希少性から、建物の資産価値を長期的に維持・向上させる効果が期待できる。 | 初期費用(材料費・施工費)が他の屋根材に比べて高額。 |

| ステータス性 | 歴史的建造物にも採用される素材を選ぶことで、所有者に高い満足感と文化的な価値をもたらす。 | 酸性雨や塩害の影響で、緑青の発色が均一にならなかったり、黒ずんで見えたりする場合がある。 |

このように、銅板屋根は単なる建築部材ではありません。緑青という自然現象を通じて、時間と共にその価値と美しさを増し、世代を超えて受け継がれる資産となる、唯一無二の選択肢と言えるでしょう。

銅板屋根の修理や葺き替え工事。知っておくべき特殊な工法と費用

銅板屋根の修理は、劣化の状況に合わせて部分的な補修から全体の葺き替えまで様々な方法があり、専門的な技術が求められます。特に、一般住宅と寺社仏閣では工事内容や費用が大きく変わるため、まずは専門家による正確な診断を受けることが大切です。

その理由は、銅板が加工の難しいデリケートな素材であることに加え、他の金属との組み合わせ(電蝕)にも特別な配慮が必要だからです。この特性を理解していないと、修理した箇所から再び雨漏りが発生するなど、より大きな問題につながる可能性があります。

銅板屋根の主な修理方法には、以下の選択肢があります。まずは、それぞれの特徴と費用相場を比較してみましょう。

銅板屋根の主な工事方法と費用相場の比較

| 工事方法 | 概要 | 費用相場(/㎡) | メリット |

|---|---|---|---|

| 葺き替え工事 | 既存の屋根を全て撤去し、新しい銅板屋根に交換する | 20,000円~40,000円 | ・下地から一新できる ・屋根の寿命がリセットされる |

| カバー工法 | 既存の屋根の上に新しい屋根材を被せる | 要相談 | ・工期が短く、費用を抑えられる場合がある ・廃材が少ない |

| 部分補修 | 穴あきやズレなど、問題のある箇所のみを修理する | 数万円~(箇所による) | ・費用を最小限に抑えられる ・工期が短い |

葺き替え工事は、屋根全体を新しくするため最も確実な方法ですが、費用は高額になります。一方、部分補修は費用を抑えられますが、あくまで一時的な対策となるケースも少なくありません。

カバー工法は、他の屋根材では一般的な手法ですが、銅板屋根の場合は注意が必要です。銅板自体の状態や下地の構造、重量の問題から適用が難しいことが多く、安易な選択は推奨されません。

また、神社仏閣などの歴史的建造物では、伝統的な「瓦棒葺き」や「一文字葺き」といった特殊な工法が用いられます。これらの工事には高い技術力を持つ職人が必要となるため、費用は一般住宅よりもさらに高額になる傾向があります。

銅板屋根の修理を検討する際は、これらの工法の特性を理解した上で、建物の状況に最も適した方法を選ぶことが重要です。安易な判断は避け、銅板の扱いに長けた信頼できる専門業者に現地調査を依頼し、最適な提案を受けるようにしましょう。

銅板屋根の工事で失敗しない。信頼できる専門業者の選び方

銅板屋根の工事で後悔しないためには、銅板の施工実績が豊富で専門的な知識を持つ業者を慎重に見極めることが何よりも大切です。なぜなら、銅板は他の屋根材と比べて扱いが非常に特殊で、施工には高い専門技術と経験が求められるためです。業者選びを間違えると、雨漏りや早期劣化といった深刻なトラブルに直結する可能性があります。

信頼できる専門業者を確実に見つけるために、以下のポイントを確認しましょう。

信頼できる専門業者のチェックリスト

- 銅板屋根の施工実績: Webサイトなどで、神社仏閣や歴史的建造物、デザイン性の高い住宅など、多様な銅板屋根の施工事例が豊富に掲載されているかを確認します。

- 専門資格の有無: 「建築板金技能士」といった国家資格を持つ職人が在籍しているかは、技術力を客観的に判断する重要な指標となります。

- 詳細な見積書: 材料費、施工費、足場代、諸経費などの内訳が明確に記載され、専門用語についても丁寧に説明してくれるかを確認しましょう。

- 丁寧な現地調査と説明: 屋根の状態を細部まで点検し、写真などを用いて劣化状況や必要な工事内容を分かりやすく説明してくれることが重要です。

- 明確な保証内容: 工事後の保証期間や保証の範囲について、必ず書面で具体的に提示してくれる業者を選びましょう。

一方で、以下のような特徴を持つ業者には注意が必要です。安易に契約すると、高額な費用を請求されたり、質の低い工事をされたりするリスクがあります。

注意すべき業者の特徴

- 契約を急がせる: 「今すぐ工事しないと危険です」と不安を過度に煽り、冷静に考える時間を与えずに契約を迫ります。

- 大幅な値引きを提案する: 「キャンペーン価格」や「モニター価格」などを理由に、相場からかけ離れた値引きを提示する場合、元の見積もりが不当に高い可能性があります。

- 見積もりが大雑把: 「工事一式」のように内訳が不明瞭な見積もりを出す業者は、後から追加料金を請求してくることがあります。

銅板屋根の寿命と美しさを最大限に引き出すためには、業者選びが最も重要な工程です。必ず複数の業者から相見積もりを取り、提案内容や担当者の対応をじっくり比較検討することで、心から信頼できるパートナーを見つけましょう。

銅板屋根の寿命に関するよくある質問まとめ

銅板屋根は、その圧倒的な寿命と独特の風格から、特別な建物に採用されることが多い屋根材です。しかし、その特殊性ゆえに「実際のところ寿命はどのくらい?」「メンテナンスは本当にいらないの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この章では、銅板屋根の寿命やメンテナンスに関して皆様からよく寄せられる質問をまとめ、専門家の視点からQ&A形式で分かりやすくお答えします。

よくあるご質問一覧

- 銅板屋根の寿命は本当に60年以上持つのですか?

- 「メンテナンスフリー」と聞きましたが、点検も不要ですか?

- 経年変化で現れる「緑青」は、汚く見えたりしませんか?

- もし銅板屋根に穴が開いてしまったら、どのように修理するのですか?

- ガルバリウム鋼板など、他の金属屋根との一番の違いは何ですか?

Q1. 銅板屋根の寿命は本当に60年以上持つのですか?

はい、適切に施工・管理された銅板屋根は、60年以上、場合によっては100年を超える寿命が期待できます。

その理由は、銅の表面に自然に発生する「緑青(ろくしょう)」というサビにあります。この緑青が緻密な保護膜となり、内部の銅を腐食から守るため、非常に長い耐用年数を実現します。実際に、歴史的な神社仏閣などでは、数百年前に施工された銅板屋根が現役で使われている例も珍しくありません。

ただし、この寿命は銅板の厚み、施工品質、そして酸性雨などの環境要因によって変動する可能性があります。

Q2. 「メンテナンスフリー」と聞きましたが、点検も不要ですか?

いいえ、「基本的に塗装などの大規模なメンテナンスが不要」という意味であり、完全に点検が不要なわけではありません。

銅板屋根は非常に丈夫ですが、以下のようなリスクに備えるため、10年に一度は専門家による点検を受けることを強く推奨します。

- 酸性雨による穴あき:近年の酸性雨は、銅板に微小な穴を開ける原因となることがあります。

- 落ち葉やゴミの堆積:谷樋(たにどい)などに落ち葉が詰まると、水が溜まり腐食や雨漏りの原因になります。

- 施工不良や自然災害による不具合:初期の施工不良や、台風などによる物理的な損傷がないか確認が必要です。

定期的な点検で早期に問題を発見できれば、大規模な修理に至る前に対処でき、屋根の寿命をさらに延ばすことにつながります。

Q3. 経年変化で現れる「緑青」は、汚く見えたりしませんか?

緑青の美しさは、銅板屋根が持つ最大の魅力の一つです。その色合いは「風格」や「趣」として高く評価されており、建物の資産価値を高める要素にもなります。

施工直後の銅板は10円玉のような光沢のある赤褐色ですが、時間とともに酸化して黒っぽく変化し、やがて深みのある美しい青緑色(緑青)へと移り変わります。この唯一無二の経年変化は、他の屋根材では決して真似できません。

ただし、緑青が発生する過程で一時的に色がまだらになる時期があり、これを汚れと感じる方もいるかもしれません。しかし、最終的には均一で落ち着いた色合いに落ち着くため、長い目で見ればその変化も楽しむことができます。

Q4. もし銅板屋根に穴が開いてしまったら、どのように修理するのですか?

穴の大きさや場所、原因によって修理方法は異なりますが、主に部分的な補修で対応可能です。

例えば、酸性雨による小さな穴であれば、専門の技術を持つ板金職人が同じ銅板を使って「当て板」をするパッチワークのような修理を行います。もし谷樋など特定の箇所で劣化が進んでいる場合は、その部分だけを新しい銅板や、より耐酸性の高いステンレスなどに交換することもあります。

屋根全体を葺き替える必要はほとんどなく、問題の箇所だけを的確に修理できるのが銅板屋根の利点です。ただし、銅板の扱いは特殊な技術を要するため、必ず銅板葺きの実績が豊富な専門業者に依頼することが重要です。

Q5. ガルバリウム鋼板など、他の金属屋根との一番の違いは何ですか?

銅板とガルバリウム鋼板など他の金属屋根との最大の違いは、「圧倒的な寿命」「価格」「意匠性(デザイン性)」の3点です。

| 比較項目 | 銅板屋根 | ガルバリウム鋼板 |

|---|---|---|

| 寿命 | 60年~100年以上 | 25年~40年 |

| 初期費用(/㎡) | 15,000円~30,000円 | 6,000円~12,000円 |

| メンテナンス | 基本的に不要(点検は推奨) | 10年~20年で塗装推奨 |

| 意匠性 | 緑青による独特の風合い | カラーバリエーション豊富 |

| 特徴 | 世代を超えて受け継がれる資産価値 | 高いコストパフォーマンス |

このように、銅板屋根は初期費用こそ高額ですが、その後のメンテナンス費用がほとんどかからず、100年単位で見れば他の屋根材より経済的になる可能性があります。何よりも、緑青がもたらす風格と、世代を超えて受け継げるという価値は、他の屋根材にはない銅板だけの魅力と言えるでしょう。

街の屋根やさん埼玉上尾店

街の屋根やさん埼玉上尾店

雨漏り修理110番

雨漏り修理110番

雨漏り屋根修理DEPO

雨漏り屋根修理DEPO