当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。

「屋根修理の詐欺ってどんな手口なのかな…」

「悪徳業者に騙されるのが怖い…」

そんな悩みをお持ちではありませんか?

屋根修理の詐欺被害は後を絶ちません。国民生活センターによると、2023年度には屋根修理に関する相談件数が1300件を超えています。

参考:国民生活センター

悪徳業者は巧みな話術で近づき、必要のない高額な工事を契約させようとします。この様な悪徳業者に騙されないためには、業者の特徴や手口を知り、適切な対処法を身につけることが重要です。

この記事では、屋根修理の詐欺の手口や悪徳業者の特徴、そして被害に遭わないための対策を詳しく解説しています。

信頼できる業者を見つけるためのチェックポイントや、訪問販売業者への対処法、万が一、詐欺被害に遭ってしまった場合の相談先なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

屋根修理の詐欺被害とは?よくある手口と事例を解説

屋根修理の詐欺被害には、悪質な手口が存在し、多くの事例が報告されています。悪徳業者は、巧妙な手口で屋根の修理が必要な人を騙し、お金をだまし取ろうとします。

例えば、無料点検と偽って高額な修理費用を請求する「点検商法」、不安をあおって不要な工事をさせる「不安商法」、火災保険を悪用した「火災保険詐欺」などがあります。

これらの手口は、巧妙で言葉巧みに仕掛けてくるため、事前に知識として知っておくことが重要です。具体的な手口や事例を理解し、悪徳業者を見抜く目を養い、適切な対処法を身につけることで、屋根修理の詐欺被害から身を守りましょう。

屋根修理詐欺の代表的な手口

屋根修理詐欺には、点検商法、不安商法、火災保険詐欺など、いくつかの代表的な手口があります。悪徳業者は、巧妙に言葉巧みに仕掛けてくるため、事前に知識として知っておくことが重要です。

この章では、以下の3つの代表的な手口について解説していきます。

- 悪質な点検商法とは

- 必要のない修理を強要する不安商法とは

- 火災保険を利用した不正請求!火災保険詐欺の手口

手口1:無料点検のつもりが高額請求?!悪質な点検商法とは

「点検商法」とは、無料点検を謳って自宅に訪問し、その後、必要以上の修理や高額な費用を請求する悪質な手口です。

無料点検を依頼したつもりが、屋根に不具合が見つかったと不安をあおられ、高額な契約を結ばされてしまうケースが多いのです。

ある業者が「無料で屋根の点検をします」と訪問し、点検後に「瓦がずれている」「雨漏りする危険性がある」などと不安をあおり、30万円の修理契約を迫ってきたというケースや、業者が屋根に上ってわざと瓦をずらしたり、傷をつけたりして、不具合をでっち上げるケースもあります。

断ると、「今すぐ修理しないと家が倒壊する危険性もある」などと脅迫めいたことを言ってくるケースも報告されています。

点検商法の被害に遭わないためには、無料点検を安易に受け入れない、複数の業者から見積もりを取る、契約を急がせる業者には注意する、といった対策が有効です。

また、訪問してきた業者が信頼できる業者かどうかを判断するために、会社名や住所、電話番号、代表者名、資格などを確認することも大切です。

手口2:必要のない修理を強要する不安商法とは

「不安商法」とは、屋根の劣化や破損の危険性を過剰に強調し、必要のない修理を強要する手口です。

悪徳業者は、専門用語を多用したり、威圧的な態度で不安をあおり、契約を急がせるケースが多いです。

例えば、屋根の塗装が少し剥がれているのを見て、「このまま放置すると雨漏りして家が腐ってしまいますよ!100万円かけて今すぐ塗装工事をしないと大変なことになります!」などと大げさに言って、必要のない高額な工事を勧めてくることがあります。

悪徳業者は、屋根の構造や材質に関する専門知識がない人に対して、専門用語を並べ立てて不安をあおり、高額な契約を結ばせようとします。

実際には、塗装の剥がれが軽微であれば、すぐに雨漏りする危険性は低く、高額な工事は必要ありません。

不安商法の被害に遭わないためには、業者の言葉に惑わされず、本当に修理が必要かどうかを冷静に判断することが重要です。セカンドオピニオンとして、他の業者にも意見を聞くことも有効でしょう。

手口3:火災保険を利用した不正請求!火災保険詐欺の手口

「火災保険詐欺」とは、火災保険を悪用し、実際には必要のない屋根修理費用を保険金で賄わせようとする手口です。

悪徳業者は、保険の申請手続きを代行すると持ちかけ、多額の手数料を請求するケースが多いです。

例えば、小さなひょう害の跡を見て、「台風で屋根が壊れたので、火災保険を使って無料で修理しましょう。保険金が下りたら、その30%を成功報酬としてください」と持ちかけ、保険金が下りたらその一部を報酬として受け取るという手口です。

業者は、実際には保険適用外の軽微な損傷を、保険適用範囲内であるかのように装って、保険金を請求しようとします。

しかし、実際には屋根の損傷は軽微で、保険金が下りるほどの被害ではないケースがほとんどです。

火災保険詐欺の被害に遭わないためには、保険金の請求は自分で行う、業者に保険金の請求を代行させない、といった対策が重要になります。

また、火災保険の契約内容をよく確認し、保険適用範囲や免責事項などを理解しておくことも大切です。

屋根修理詐欺の実例

屋根修理詐欺は、決して他人事ではなく、実際に多くの人が被害に遭っています。ここでは、典型的な屋根修理詐欺の事例を詳しく紹介し、注意点を解説します。

今回の記事では、以下の事例を紹介します。

- 高齢者を狙った悪質な訪問販売詐欺

- 格安料金が魅力だったリフォーム詐欺

- 「近くで工事してたけど、お宅の屋根壊れてますよ」詐欺

事例1:高齢者を狙った悪質な訪問販売詐欺

高齢者を狙った悪質な訪問販売詐欺は後を絶ちません。高齢者は、判断力が低下している場合や、一人で判断することが多く、悪徳業者に騙されやすい傾向にあります。

訪問販売では、契約を急がせる、高額な契約を迫るなど悪質なケースが多く、注意が必要です。

例えば、ある高齢者の女性が、「屋根の瓦がずれている」と訪問販売業者に言われ、不安になってその場で契約をしてしまったというケースも存在します。

業者は、「今契約すれば特別割引で100万円で修理できます」などと、お得感を演出して契約を急がせてきたそうです。

しかし、後日、家族に相談し、他の業者に見積もりを取ったところ、契約金額の半額以下である15万円で修理できることがわかりました。高齢者が屋根修理の訪問販売業者と契約する場合は、家族や周りの人に相談してから決めるようにしましょう。

事例2:格安料金が魅力だったリフォーム詐欺の実態とは

格安料金を謳ったリフォーム詐欺は、特に注意が必要です。安さだけで業者を選んでしまうと、質の低い工事や追加費用の請求など、トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。

契約前に必ず複数の業者から見積もりを取り、比較することが重要です。

ある40代男性がインターネット検索で表示された、工事料金が安い業者に依頼をしました。ですが、工事後しばらくして、雨漏りが発生。業者に連絡するも対応してもらえないといったケースも発生しています。

調べてみると、その業者は無資格で、過去にも同様のトラブルを5件起こしていたことがわかりました。格安料金を謳う業者には、悪質な業者が潜んでいる可能性があるので、注意が必要です。

事例3:「近くで工事してたけど、お宅の屋根壊れてますよ」詐欺の手口

「近くで工事してたけど、お宅の屋根壊れてますよ」と声をかけてくるのは、典型的な屋根修理詐欺の手口です。

この言葉に乗せられてしまうと、不要な修理を契約させられたり、高額な費用を請求される可能性があります。

例えば、ある夫婦は、自宅前で工事をしていた業者に「屋根の瓦がずれている。このままでは雨漏りするので、今すぐ修理したほうがいい」と指摘され、20万円で修理を依頼しました。しかし、後日、他の業者に見積もりを取ったところ、その工事は必要なかったことがわかりました。

訪問してきた業者を安易に信用せず、複数の業者から見積もりを取るようにしましょう。

屋根修理の詐欺業者の特徴7選:悪質業者を見抜くポイント【イケメンには要注意】

悪質な屋根修理業者には、共通の特徴があります。悪徳業者は、言葉巧みに近づき、契約を急がせるなど、あの手この手で消費者を騙そうとします。主な特徴として以下の特徴が挙げられます。

- 強引な勧誘

- 不安をあおる言動

- 契約を急がせる

- 会社概要が不明瞭

- 見積もりが曖昧

- イケメンを売りにする

- 地域密着を謳う

これらの特徴を事前に知っておくことで、詐欺被害を防ぐことができます。特徴を理解し、信頼できる業者を選びましょう。

特徴1:強引な勧誘をしてくる

強引な勧誘は、悪質業者の典型的な特徴です。彼らは、断られることを恐れずに、強引な態度で契約を迫ってきます。

よくあるケースとしては、「今日中に契約しないとこの割引は適用できませんよ!」「今すぐ契約しないと、材料がなくなってしまい、工事は1か月後になります!」などと、消費者を焦らせて、強引に契約を迫るケースが多く発生しています。

このような強引な勧誘を受けた場合は、毅然とした態度で断ることが重要です。一度持ち帰って家族に相談してから決めたいので、今日は契約できません

特徴2:不安をあおってくる

悪徳業者は、消費者の不安をあおることで、契約に誘導しようとします。

屋根の破損や劣化を過剰に強調したり、早急に修理が必要だと不安をあおることで、消費者を心理的に追い込みます。

例えば、屋根の塗装が少し剥がれているのを見て、「このまま放置すると雨漏りして家が腐ってしまいますよ」「地震が来たら家が倒壊するかもしれません」などと言って、恐怖心を煽ります。

悪徳業者の言葉に惑わされず、冷静に判断することが大切です。本当に修理が必要なのか、他の専門家の意見を聞くことも有効でしょう。

信頼できる屋根修理業者や専門家に相談することで、冷静に状況を判断し、適切な対応策を見つけることができます。

特徴3:契約を急がせる

悪質業者は、消費者に考える時間を与えず、契約を急がせる傾向があります。冷静に判断する時間を与えないことで、不利な契約を結ばせてしまうことを狙っているのです。

「今日中に契約すれば10%割引します」「今決めてもらわないと、もう対応できません」などと言って、即決を迫る業者もいます。

契約を急がせる業者には注意が必要です。契約前に、契約内容や見積もりをよく確認し、クーリングオフ制度についても理解しておきましょう。

クーリングオフ制度とは、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。

参考記事:屋根修理のクーリングオフの適用基準や申請手順とは?

特徴4:会社概要が不明瞭

会社概要が不明瞭な業者は、避けるべきです。信頼できる業者であれば、会社名、住所、電話番号、代表者名などを明確に開示しています。

ホームページや名刺に会社情報が記載されていない、または情報が曖昧な場合は、注意が必要です。

契約前に、必ず業者の会社概要を確認しましょう。

特徴5:見積もりが曖昧

見積もりが曖昧な業者は、後から追加費用を請求される可能性が高いです。悪徳業者は、最初に安い金額を提示しておき、後から様々な理由をつけて追加費用を請求してきます。

「工事後に『追加工事が必要になった』と言われ、当初の見積もりよりも数十万円も高額な請求をされた」というケースもあります。

工事内容や費用が明確に記載されていない見積もりは、注意が必要です。見積もりを受け取ったら、以下の点をチェックしましょう。

- 詳細な内訳が記載されているか

- 追加費用の発生条件などが明確になっているか

また、複数の業者から見積もりを取り、比較することも大切です。

特徴6:イケメンを売りにしている

イケメンを売りにしている業者は、注意が必要です。外見だけで判断せず、業者としての信頼性を見極めることが重要です。

イケメンは見た目がよく、清潔感もあることから、安全な業者という印象を与えます。しかし、必ずしも仕事が丁寧であるとは限りません。また、外見に気を取られていると、悪質な契約に気づかない可能性があります。

業者を選ぶ際は、外見ではなく、実績や信頼性で判断しましょう。口コミサイトや地域の情報サイトなどで、業者の評判を調べるのも良いでしょう。

特徴7:地域密着型を謳っている

「地域密着型」を謳う業者の中には、実際には地元に根付いていない悪徳業者が存在します。地域密着を謳うことで、消費者の安心感を得ようとする手口です。

業者の所在地や実績をよく確認し、本当に地域密着で営業しているのかを見極める必要があります。地元の商工会議所などに問い合わせて、業者の評判を聞くことも有効でしょう。

屋根修理の訪問販売:悪質業者への対処法

屋根修理の訪問販売には、悪質な業者が潜んでいる可能性があります。

悪質な業者は、言葉巧みに不安をあおったり、お得感を演出して契約を迫ってくるため、冷静に対処しなければいけません。訪問販売があった場合は、まずインターホン越しで対応し、必要以上の情報は与えないようにしましょう。

訪問を受け入れてしまった場合は、契約を急がせる言動に注意し、必要であればきっぱりと断ることが大切です。

屋根修理の訪問販売でよくある悪質業者の言動

悪質な訪問販売業者は、特定の言動パターンを使って消費者を騙そうとします。これらの言動パターンを事前に知っておくことで、悪質業者を見抜くことが可能です。

この章では、悪質業者がよく使う以下の3つの言動パターンと、それぞれの対処法について解説します。

- 不安をあおる発言

- 緊急性を強調する発言

- お得感を演出する発言

「屋根が剥がれている」「瓦がずれている」など不安をあおる発言

悪質業者は、屋根の破損を過剰に強調して不安をあおり、高額な修理契約に誘導しようとします。屋根の修理が必要かどうかは、専門家の判断が必要ですが、悪質業者はその場で不安をあおることで、冷静な判断をさせないように仕向けようとするのです。

国民生活センターの報告によると、「近所で屋根の修理工事を行っている。瓦がずれて雨漏りはないか」と業者が来訪しその場で点検。写真で屋根の状況を見せられその場で約250万円の契約をしてしまったという相談が寄せられています。

契約後、見せられた自宅の屋根の写真が本当に家のものなのか疑問を持ちました。また、複数社に工事の見積もり依頼をしたところ値段が高いことも分かった。

参考:国民生活センター

「近くで工事をしていて瓦がずれているのを発見した」と訪問してくるのが、屋根修理詐欺の常套句です。この場合、すぐに契約せず、他の業者にも見積もりを取るなど、冷静な判断をすることが重要です。

セカンドオピニオンを得ることで、本当に修理が必要な状態なのか、適正な価格で修理できるのかを判断できます。

「今すぐ修理しないと雨漏りする」など緊急性を強調する発言

悪質業者は、「今すぐ修理しないと大変なことになる」などと言って、緊急性を強調し、契約を急がせることがあります。

緊急性を強調することで、消費者を焦らせ、冷静な判断を鈍らせることを狙っているのです。

例えば、「このままだと、今晩にも雨が降ったら雨漏りしてしまいますよ!すぐに工事しないと家がダメになってしまいます!」などと、実際よりも緊急性を誇張して不安をあおり、その場で契約をさせようとしてきます。

このような発言をされた場合は、本当に緊急性があるのか、他の業者にも相談して判断することが重要です。信頼できる業者に相談することで、適切な判断と対応をすることができます。

「特別価格」「今日だけ割引」などお得感を演出する発言

悪質業者は、割引やキャンペーンなどを利用して、お得感を演出することで、契約を急がせることがあります。お得感に釣られて、契約内容をよく確認せずに契約してしまうと、後からトラブルになる可能性があります。

よくある事例としては「今日だけ特別に50%オフで工事します!」という言葉を信じて契約したものの、後でよく調べてみると、相場よりも高額な料金を請求されていたというケースがあります。

契約前に、必ず見積書の内容をしっかりと確認し、不明な点があれば質問することが重要です。また、他の業者からも見積もりを取り、価格や工事内容を比較検討することも大切です。

訪問販売業者と上手に付き合う方法

訪問販売業者とトラブルなく接するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。訪問販売業者は、強引な勧誘をしてくる場合もあるため、毅然とした態度で接することが重要です。

インターホン越しで対応する場合は、必要以上の情報は与えず、きっぱりと断りましょう。訪問を受け入れてしまった場合は、契約を急がせる言動には注意し、必要であれば家族に相談したり、警察を呼ぶことも検討しましょう。

インターホン越しでの対応

インターホン越しでの対応は、訪問販売業者との接触を最小限に抑える効果的な方法です。インターホン越しであれば、直接対面する必要がなく、冷静に対応することができます。

業者名を聞き、用件を尋ねたら、必要なければ「結構です」ときっぱりと断りましょう。

もし、相手がしつこく勧誘してきた場合は、「興味ありません」「忙しいので」「結構です」と、何度も断固として断りましょう。

訪問を受け入れてしまった場合の対処法

訪問販売業者を家の中に招き入れてしまった場合でも、冷静に対処することが重要です。

訪問販売業者は、家の中に上がり込むことで、心理的なプレッシャーをかけてくる場合もあります。相手の話に耳を傾けつつも、契約を急がせるような言動には注意し、必要であればきっぱりと断りましょう。

「今すぐ決めないと損をする」などと言われても、冷静に「家族に相談してから決めます」「他の業者からも見積もりを取ってから考えます」などと断ることが大切です。

しつこい勧誘を断る方法:リフォーム詐欺の断り方

悪質な訪問販売業者にしつこく勧誘された場合は、毅然とした態度で断ることが重要です。曖昧な態度や、断り切れない様子を見せると、さらにしつこく勧誘される可能性があります。

しつこい勧誘には、はっきりと「必要ありません」「結構です」と断ることが重要です。それでも勧誘が続く場合は、家族に相談したり、警察を呼ぶことも検討しましょう。以下に、しつこい勧誘を断る方法を3つ紹介します。

- きっぱりと断る

- 家族に相談する

- 警察を呼ぶ

きっぱりと断る

悪質な訪問販売業者に対しては、きっぱりと断ることが重要です。曖昧な態度を示すと、相手はつけ込んできてしまう可能性があります。

「結構です」「必要ありません」とはっきりと断り、それ以上話を聞く必要はありません。相手が帰らない場合は、「帰ってください」と、はっきりと伝えましょう。

家族に相談する

一人で判断できない場合は、家族に相談しましょう。家族に相談することで、客観的な意見を聞くことができ、冷静な判断ができるようになります。特に高齢者の場合は、家族が業者との対応を代行することも有効です。

警察を呼ぶ

悪質な訪問販売業者に対しては、警察を呼ぶことも有効な手段です。

警察に相談することで、業者の違法行為を止めさせることができます。特に、脅迫や強要など、悪質な行為が見られる場合は、ためらわず警察に連絡しましょう。

110番通報は、事件や事故が起きているときに利用します。悪質な訪問販売の相談は、警察相談専用電話「#9110」に連絡しましょう。実際に呼ばないまでも、「これ以上、居座るなら警察呼びますよ?」と脅し言葉を掛けるのも有効です。

屋根の板金が浮いていると言われたらどう断る?具体的な対応策を解説

悪徳業者は、「屋根の板金が浮いている」という言葉をよく使います。しかし、これはお客さんを不安にさせて契約を急がせるための常套句である可能性が高いです。

実際には、板金が少し浮いている程度では、すぐに修理が必要なケースは稀です。

「屋根の板金が浮いている」と言われたら、すぐに契約せずに、他の業者にも見積もりを取り、本当に修理が必要かどうかを判断することが重要です。信頼できる業者に相談することで、適切な判断と対応をすることができます。

悪徳業者が「屋根の板金が浮いている」と言う理由

悪徳業者が「屋根の板金が浮いている」と言うのは、お客さんに不安を与えて契約を急がせるためです。専門用語を使うことで、お客さんを威圧し、冷静な判断をさせないようにする狙いがあります。

「板金が浮いていると雨漏りする」「放置すると家が倒壊する」など、嘘や誇張を交えて不安をあおるケースも多いです。

よくある事例では、屋根を見た悪徳業者が「板金が浮いているので、今すぐ修理しないと雨漏りして家が腐ってしまいますよ。100万円で修理します。」と家主を不安にさせて契約を迫ったというケースがあります。

しかし、実際には板金が少し浮いているだけで、雨漏りする危険性はありませんでした。悪徳業者は、専門用語を使って不安をあおり、高額な契約を結ぼうとしていたのです。

具体的な断り方と対応策

「屋根の板金が浮いている」と言われた場合は、すぐに契約せずに、冷静に対処することが重要です。

悪徳業者の言葉に惑わされず、本当に修理が必要かどうかを判断する必要があります。

具体的な断り方としては、「他の業者にも見積もりを取ってみます」「家族に相談してから決めます」などが有効です。

また、信頼できる屋根修理業者や専門家に相談して、セカンドオピニオンを得ることも大切です。信頼できる専門家の意見を聞くことで、冷静に状況を判断し、適切な対応策を見つけることができます。

リフォーム詐欺の目的とは?その手口と注意点を解説

リフォーム詐欺は、単に金銭を騙し取るだけでなく、様々な目的で行われます。悪質業者の真の目的や、巧妙な手口を理解することで、詐欺の被害から身を守れるように意識を高めましょう。

悪徳業者は、消費者の心理的な隙を突いて、言葉巧みに契約を迫ってきます。リフォーム詐欺の目的には、金銭目的、契約目的、その他などがあります。それぞれの目的別に、具体的な手口と注意点を解説することで、被害を防ぐことができます。

金銭目的のリフォーム詐欺:手口と注意点

金銭目的のリフォーム詐欺は、不必要な工事を行い、高額な費用を請求することを目的としています。

悪徳業者は、少しでも多くの利益を得ようとするため、必要以上の工事や高額な材料を提案してきます。手口としては、不必要な工事の提案、相場よりも高額な見積もり提示などが挙げられます。

注意すべき点としては、複数の業者から見積もりを取り、比較すること、契約書の内容をしっかりと確認することなどが重要です。

手口:不必要な工事の提案

悪徳業者は、実際には必要のない工事や、過剰な工事内容を提案してきます。不必要な工事を追加することで、工事費用を水増しし、利益を増やそうとします。

例えば、外壁の小さなひび割れを指摘され、「このまま放置すると家が倒壊する危険性がある」と脅されて、150万円の補修工事を契約してしまったというケースもあります。

実際には、そのひび割れは構造上の問題ではなく、補修費用は10万円程度で済むものでした。不必要な工事の提案を受けないためには、専門家の意見を聞くことが重要です。信頼できる専門家に相談することで、適切な判断をすることができます。

注意点:相場よりも高額な見積もり提示

悪徳業者は、相場よりも高額な見積もりを提示することがあります。

リフォームの適正価格は、工事内容や使用する材料によって異なりますが、悪徳業者は相場を大幅に上回る金額を請求してきます。

例えば、外壁塗装の相場が100万円程度のところを、200万円で請求してくるといったケースです。

複数の業者から見積もりを取り、比較することで、適正価格を知ることが重要です。

契約目的のリフォーム詐欺:手口と注意点

契約目的のリフォーム詐欺は、言葉巧みに誘導したり、脅迫めいた言動で契約を迫る手口です。契約を結ばせることが目的なので、工事の質は二の次で、契約後にトラブルになるケースが多いです。

手口としては、言葉巧みな誘導や脅迫、クーリングオフの妨害などが挙げられます。注意すべき点としては、契約内容をしっかりと確認すること、クーリングオフ制度を利用することなどが重要です。

手口:言葉巧みな誘導や脅迫

悪徳業者は、巧みな話術で消費者を誘導したり、脅迫めいた言動で契約を迫ることがあります。

消費者の不安や焦りを利用して、冷静な判断をさせないようにする狙いがあります。

例えば、「今契約しないと損をする」「この機会を逃すと二度とない」「今契約しないと、他のお客様を優先してしまいますよ」などと言って、消費者を心理的に追い込みます。

このような言葉巧みな誘導や脅迫に遭った場合は、冷静さを保ち、契約を急がせる業者には注意しましょう。

一度持ち帰って、家族や信頼できる専門家に相談してから判断することが大切です。

注意点:契約書の内容をよく確認せずにサインしない

契約書の内容をよく確認せずにサインするのは危険です。契約書には、工事内容、費用、支払い方法、保証内容など、重要な事項が記載されています。

契約書に不明な点があれば、必ず質問し、納得してからサインするようにしましょう。また、クーリングオフ制度を利用できる場合があるので、契約後に不安を感じたら、クーリングオフ制度について調べてみましょう。

参考記事:屋根修理のクーリングオフの適用基準や申請手順とは?

その他のリフォーム詐欺:手口と注意点

金銭目的や契約目的以外にも、様々なリフォーム詐欺が存在します。悪徳業者は、常に新しい手口を編み出しているので、注意が必要です。

例えば、別業者を紹介すると言って仲介手数料を搾取する手口や、粗悪な材料を使って工事を行う手口などがあります。

これらの詐欺に遭わないためには、業者選びを慎重に行うこと、契約内容をしっかりと確認すること、不審な点があればすぐに専門家に相談することが重要です。

手口:別業者を紹介すると言って仲介手数料を搾取

別業者を紹介すると言って、高額な仲介手数料を請求する手口は悪質です。

実際には、仲介業者は必要なく、紹介された業者も悪徳業者である可能性が高いです。

例えば、リフォーム業者Aが「うちの会社ではできない工事なので、別の専門業者Bを紹介します。」と言って、業者Bを紹介し、仲介手数料として高額な金額を請求するといったケースです。

紹介された業者Bは、実際にはリフォーム業者Aとグルで、高額な費用を請求するために仕組まれたものでした。

業者を紹介された場合は、その業者の会社概要や実績をよく確認し、安易に信用しないようにしましょう。

また、仲介手数料は本来必要のない費用であることが多いので、仲介手数料を請求された場合は、その根拠を確認することが重要です。

注意点:安易に紹介された業者を信用しない

仲介業者や知人から紹介された業者だからといって、安易に信用しないようにしましょう。

悪徳業者は、様々なルートを使って顧客を獲得しようとします。必ず自分で業者を調べ、信頼できるかどうかを判断することが重要です。

業者選びのチェックポイントとしては、会社概要、見積もり内容、口コミや評判、資格や実績、保証内容などを確認することが挙げられます。

また、国民生活センターやリフォーム関連の業界団体に相談して、信頼できる業者を紹介してもらうのも良いでしょう。

屋根修理の詐欺に遭わないために:信頼できる業者選びのチェックリスト

屋根修理の詐欺に遭わないためには、信頼できる業者選びが非常に重要です。

悪徳業者を避けるためには、業者選びの段階でしっかりと情報収集し、信頼できる業者かどうかを見極める必要があります。

この章では、信頼できる業者を見つけるためのチェックリストを7つ紹介します。各項目をしっかりと確認し、安心して任せられる業者を選びましょう。

チェックポイント1:会社概要を確認する

屋根修理業者を選ぶ際は、まず会社概要を確認しましょう。

会社概要を確認することで、その業者が実在するのか、信頼できる実績があるのかなどを判断できます。

確認すべき項目としては、会社名、所在地、電話番号、設立年月日、代表者名、資本金、従業員数、事業内容などがあります。

これらの情報がホームページやパンフレットに記載されていない場合は、注意が必要です。信頼できる業者は、自社の情報をオープンにしています。

逆に、悪質な業者は、会社情報が曖昧だったり、虚偽の情報を掲載している場合があるので注意が必要です。

実例として存在しない会社名や住所を記載したホームページを作成し、顧客から工事代金を騙し取った悪徳業者が摘発されています。

チェックポイント2:見積もり内容を比較する

複数の業者から見積もりを取り、内容を比較しましょう。見積もりを比較することで、適正価格や工事内容を把握できます。

見積書の内容は、業者によって異なるため、項目ごとに金額や数量、使用材料などを比較することが重要です。複数の業者に見積もりを依頼することで、相場感を掴むことができます。そうすることで、不当に高額な見積もりを提示してくる悪徳業者を見分けることもできます。

また、不明な点があれば、業者に質問し、納得してから契約しましょう。

例えば、A社は「屋根葺き替え工事一式 100万円」としか記載していないのに対し、B社は「屋根葺き替え工事 800,000円、足場代 100,000円、廃材処理費 100,000円 合計100万円」と内訳を詳しく記載している場合は、B社のほうがより信頼できます。

チェックポイント3:口コミや評判を調べる

インターネットで口コミや評判を調べることも重要です。実際にその業者に依頼した人の意見を聞くことで、業者の実態を把握できます。ただし、口コミや評判はあくまでも参考情報の一つとして捉え、鵜呑みにしないように注意が必要です。

悪質な業者が自作自演で良い口コミを投稿している場合や、逆に競合他社が悪質な口コミを投稿している場合もあるからです。

複数の口コミサイトや、実際に工事を依頼した人のブログなどを参考にすると良いでしょう。また、知人や友人に屋根修理を依頼した経験がある人がいれば、その業者について話を聞いてみるのも有効です。

例えば、「業者名+口コミ」で検索すると、「対応が丁寧で、工事もきれいに仕上がりました」「見積もり通りの金額で、追加料金は一切発生しませんでした」といった良い口コミだけでなく、「契約を急かされた」「高額な追加工事を要求された」といった悪い口コミも見つかる場合があります。

Googleの口コミや、ポータルサイトなど複数の情報源を参考に、総合的に判断することが大切です。

チェックポイント4:資格や実績を確認する

屋根修理に関する資格や実績を確認することで、業者の技術力や信頼性を判断できます。資格は、その業者が専門的な知識や技術を持っていることを証明するものです。実績は、過去にどのような工事を請け負ってきたのかを示すものです。

屋根修理に関する資格としては、例えば、瓦屋根工事技士、板金屋根工事技士、建築板金技能士などがあります。

実績としては、施工事例や顧客の声などが参考になります。信頼できる業者は、ホームページなどで資格や実績を積極的に公開しています。

資格や実績が豊富な業者は、それだけ多くの経験を積んでおり、技術力やノウハウも高いと言えるでしょう。

例えば、創業50年で1000件以上の施工実績がある、国家資格を持った職人が多数在籍しているといった業者は、信頼できる可能性が高いです。

チェックポイント5:保証内容を確認する

工事後の保証内容を確認しておくことも重要です。万が一、工事後に不具合が発生した場合でも、保証があれば安心です。

保証の内容は、業者によって異なるため、保証期間、保証範囲、保証条件などを確認しておく必要があります。

- 保証期間はどのくらいか

- 保証範囲はどのようなものか

- 保証を受けるための条件は何か

信頼できる業者は、保証内容について詳しく説明してくれます。保証内容が充実している業者は、それだけ工事の品質に自信を持っていると言えるでしょう。

例えば、雨漏りに対して10年間の保証を提供している、施工不良があった場合は無償で再工事を行うといった保証内容であれば、安心して工事を任せられます。

チェックポイント6:現地調査を依頼する

現地調査を依頼することで、より正確な見積もりや適切な工事内容を提示してもらうことができます。

屋根の状態は、実際に見てみないとわからない部分もあるため、現地調査は必須です。現地調査の際に、屋根の劣化状況、必要な工事内容、工事期間、費用などを確認しましょう。

悪質な業者は、現地調査をせずに、電話やメールだけで見積もりを出してくることがあります。現地調査をしっかりと行う業者は、信頼できる可能性が高いと言えるでしょう。

例えば、現地調査をせずに「屋根の修理費用はだいたい100万円くらいです」と見積もりを出してきた業者は、注意が必要です。実際に屋根の状態を確認せずに、見積もりを出すことはできません。

チェックポイント7:契約内容をよく確認する

契約内容をよく確認し、不明な点があれば、必ず質問しましょう。契約書には、工事内容、費用、支払い方法、保証内容など、重要な事項が記載されています。契約書の内容を理解せずにサインしてしまうと、後からトラブルになる可能性があります。

特に、工事の追加費用や支払い条件、クーリングオフに関する条項は、しっかりと確認しておきましょう。信頼できる業者は、契約内容について丁寧に説明し、質問にもきちんと答えてくれます。契約を急がせる業者や、契約内容の説明を曖昧にする業者は、注意が必要です。

例えば、契約書に「追加工事が必要になった場合は、別途費用を請求する」といった条項が記載されている場合、どのような場合に追加工事が発生するのか、追加費用の目安はどのくらいなのかなどを事前に確認しておく必要があります。

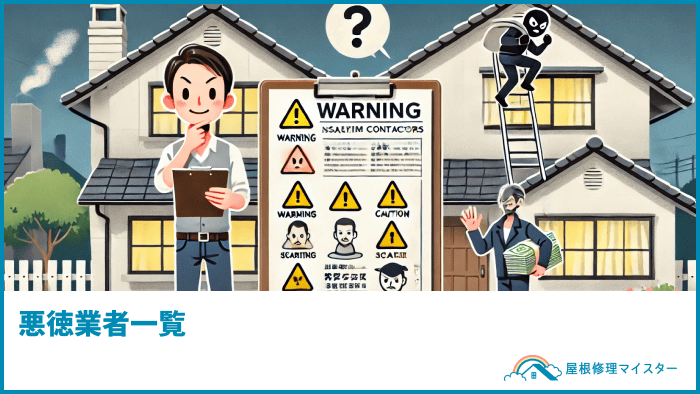

悪徳業者一覧

悪徳業者の具体的な事例を知ることで、注意喚起を促します。悪徳業者の社名や手口を具体的に知ることで、消費者はより注意深くなり、詐欺被害を未然に防ぐことができます。

過去に詐欺行為で摘発された業者や、国民生活センターなどに寄せられた苦情が多い業者などを具体的に紹介します。※直近1年の一部業者を紹介しています。

| 会社名 | 代表者名 | 違反内容 | 処分内容 | 処分日 |

|---|---|---|---|---|

| 村山工務店 | 村山 瑠惟 | 勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知 | 業務禁止命令(3ヵ月) | 2024年09月20日 |

| アーキテックジャパンホーム株式会社 | 小出 玲 | 勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知 | 業務停止命令(3か月) | 2024年09月20日 |

| 株式会社朝日HOME’S | 坂本 翔輝 | 勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知 | 業務停止命令(9か月) | 2024年07月29日 |

| 株式会社樹建設 | 伊東 大樹 | 勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知 | 業務停止命令(6か月) | 2024年03月26日 |

| 株式会社さくら建築 | 深澤 駿文 | 勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知 | 業務停止命令(15か月) | 2024年03月26日 |

| フジ工務店株式会社 | 門倉輝 | 氏名等の明示義務、書面の交付義務違反、不実告知 | 業務停止命令(6か月) | 2024年02月21日 |

| 株式会社茜ホームアシスト | 武田圭司 | 氏名等の明示義務違反、再勧誘、迷惑勧誘 | 業務停止命令(3か月) | 2023年09月27日 |

| 株式会社エヌケージー | 野田 武政 | 契約に関する不実告知 | 業務禁止命令(3ヵ月) | 2023年9月21日 |

| 野田建工 | 村上 東洋一 | 契約に関する不実告知 | 業務停止命令(15ヵ月) | 2023年9月21日 |

| 細沢工業 | 細沢 哲治 | 契約書面記載不備、債務履行拒否、不当遅延 | 業務停止命令(9か月) | 2023年2月2日 |

違反内容のほとんどが、先ほどから上げている事例に該当しています。

参考記事:屋根修理の悪徳業者に騙されない方法

一括見積もりサイトを活用して最適な屋根修理業者を見つけよう!

一括見積もりサイトを活用することで、最適な屋根修理業者を見つけることができます。複数の業者から見積もりを比較検討することで、価格やサービス内容を比較し、自分に合った業者を選べるからです。

信頼できる一括見積もりサイトを利用すれば、優良業者のみを紹介してもらえるため、安心して業者選びを進めることができます。

「屋根修理マイスター」では、各地域ごとのおすすめの屋根修理業者を紹介・掲載しております。業者に選びに迷ったら、ぜひ当サイトもご活用ください。

一括見積もりサイトのメリット

一括見積もりサイトには、たくさんのメリットがあります。一度に複数の業者から見積もりが取れるので、時間と手間が省けます価格やサービス内容を比較検討できるので、自分に合った業者を選べます

信頼できるサイトなら、優良業者のみを紹介しているので安心です。複数の業者に個別に問い合わせる必要がなく、一度の入力で複数の見積もりを取得できるため、効率的に業者選びを進めることができます。

さらに、信頼できる一括見積もりサイトであれば、厳しい審査基準をクリアした優良業者のみを紹介しているので、安心して利用できます。

一括見積もりサイト利用時の注意点

一括見積もりサイトを利用する際は、いくつかの注意点があります。悪質なサイトや業者も存在するため、注意が必要です。信頼できるサイトを選びましょう。

信頼できるサイトを探す方法として、サイト運営会社の情報や、利用者の口コミなどを参考にしましょう。

例えば、運営会社の情報が不明瞭なサイトや、利用者の口コミで悪評が目立つサイトは避けるべきです。

また、個人情報の取り扱いに注意しましょう。信頼できるサイトは、個人情報保護の対策をしっかりと行っています。プライバシーマークやSSLなどのセキュリティ対策がされているかを確認してください。

信頼できるサイトで探した業者でも、安易に契約しないようにしましょう。見積もり内容や契約内容をしっかりと確認し、不明な点があれば質問することが大切です。

焦って契約をしてしまうと、後で後悔する可能性があります。

屋根修理の詐欺にあったかも…と思ったら?相談先と対処法

屋根修理の詐欺にあったかもしれないと思ったら、まずは落ち着いて状況を整理し、適切な対処法を行いましょう。

早急に対処することで、被害を最小限に抑えられる可能性があります。具体的な対処法としては、以下の様なものがあります。

- 証拠を集める

- 警察に相談する

- 消費者センターに相談する

- 弁護士に依頼する

焦らず、冷静に行動することが大切です。

詐欺被害に遭った時の対処法

屋根修理の詐欺被害に遭った場合は、以下の4つのステップに沿って行動しましょう。適切な手順で対応することで、被害の拡大を防ぎ、解決の糸口を見つけることができます。

- 証拠を集める

- 警察に相談する

- 消費者センターに相談する

- 弁護士に相談する

ステップ1:証拠を集める

詐欺被害の証拠を集めることは、後の対応において非常に重要です。証拠がなければ、詐欺の立証が難しくなり、被害回復が困難になる可能性があります。

契約書、見積書、領収書、作業内容の写真、業者とのやり取りの記録(メールや録音)などを保管しておきましょう。

これらの証拠は、警察や消費者センター、弁護士に相談する際に必要になります。

例えば、業者が「瓦がずれている」と言って修理を勧めてきた場合、その瓦が本当にずれていたのかどうかを証明するために、修理前の屋根の写真を撮っておくことが重要です。

また、業者が言ったことや、業者の態度などをメモしておくことも有効です。

ステップ2:警察に相談する

詐欺被害に遭った場合は、警察に相談しましょう。警察は、犯罪捜査を行い、犯人を逮捕することができます。最寄りの警察署または交番に相談するか、警察相談専用電話「#9110」に電話しましょう。

警察に相談する際は、詐欺被害の内容、被害金額、発生日時、場所、業者の情報などを詳しく伝えましょう。

警察は、被害者の証言や証拠をもとに捜査を行い、業者を詐欺容疑で逮捕しました。

ステップ3:消費者センターに相談する

国民生活センターなどの消費者センターに相談することで、専門家からアドバイスや情報提供を受けることができます。消費者センターは、消費生活に関するトラブル解決の専門機関です。消費者ホットライン「188」に電話するか、最寄りの消費者センターに相談しましょう。

消費者センターでは、詐欺被害の解決に向けたアドバイスや、他の相談窓口の紹介などを行っています。また、消費者センターには、悪質な業者に関する情報が集積されているため、業者の過去のトラブル事例などを教えてもらえる可能性もあります。

例えば、国民生活センターのホームページでは、悪質な屋根修理業者に関する注意喚起情報や、被害事例などが掲載されています。

ステップ4:弁護士に相談する

場合によっては、弁護士に相談することも検討しましょう。弁護士は、法的専門家として、被害回復のための交渉や訴訟手続きを代行することができます。都道府県ごとに、弁護士会が存在し、消費者問題に関する相談も受けられるようになっています。

特に、被害額が大きい場合や、業者との交渉が難航している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、法的観点から適切なアドバイスを受け、被害回復の可能性を高めることができます。

また、弁護士は、裁判手続きに必要な書類作成や、裁判所への出廷などを代行してくれるため、時間や労力を節約することができます。

例えば、弁護士に依頼することで、業者との交渉を有利に進めたり、裁判で損害賠償を請求したりすることができるようになります。

相談窓口一覧

屋根修理の詐欺被害に関する相談窓口を、連絡先情報とともに紹介します。困ったときは、一人で抱え込まず、専門機関に相談することで、解決の糸口が見つかるかもしれません。

- 警察 相談窓口

- 国民生活センター 相談窓口

- 弁護士会 相談窓口

警察 相談窓口

詐欺被害に関する相談は、最寄りの警察署または交番で受け付けています。警察相談専用電話「#9110」でも相談可能です。警察に相談する際は、詐欺被害の内容、被害金額、発生日時、場所、業者の情報などを詳しく伝えましょう。

国民生活センター 相談窓口

消費生活に関するトラブルは、国民生活センターに相談することができます。消費者ホットライン「188」に電話するか、最寄りの消費者センターに相談しましょう。国民生活センターでは、詐欺被害の解決に向けたアドバイスや、他の相談窓口の紹介などを行っています。

弁護士会 相談窓口

法律問題に関する相談は、弁護士会に相談することができます。各都道府県の弁護士会に、法律相談窓口が設置されています。弁護士会では、弁護士による法律相談を受けることができます。

屋根修理の詐欺に関する最新ニュース

屋根修理の詐欺に関する最新ニュースをチェックすることで、最新の詐欺の手口や注意喚起情報を知ることができます。

詐欺の手口は常に進化しており、古い情報だけでは対策が不十分になる可能性があります。

国民生活センターや警察庁などの公的機関が発表する注意喚起情報や、報道機関が報じる最新の詐欺事件などを確認するようにしましょう。

例えば、2023年12月に、国民生活センターは「屋根の点検を装った訪問販売による詐欺被害が増加しています」という注意喚起情報を発表しました。

参照:国民生活センター

この注意喚起情報では、具体的な詐欺の手口や被害事例、対策などが詳しく解説されています。

注意喚起情報

国民生活センターなどから発表される注意喚起情報は、屋根修理の詐欺被害を防ぐための重要な情報源です。

公的機関は、消費者からの相談事例や最新の詐欺の手口を分析し、注意喚起情報を発信しています。注意喚起情報には、具体的な詐欺の手口、被害事例、対策などが詳しく解説されています。

国民生活センターのウェブサイトや、各都道府県の消費生活センターのウェブサイトなどで、最新の注意喚起情報を確認することができます。

また、新聞やテレビなどの報道機関も、屋根修理詐欺に関するニュースを報道することがありますので、注意して見てみましょう。

街の屋根やさん埼玉上尾店

街の屋根やさん埼玉上尾店

雨漏り修理110番

雨漏り修理110番

雨漏り屋根修理DEPO

雨漏り屋根修理DEPO