当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。

突然の雨漏りが発生した際、適切な初期対応を行うことで被害の拡大を防げます。特に室内での応急処置は、安全性と迅速さが重要です。

本記事では、屋根修理の専門家が推奨する「今すぐ実施可能な室内中心の応急処置方法」を、手順を追って解説します。

記事の内容を理解し実践することで、緊急時でも冷静に行動でき、被害を最小限に抑えながら次の対応に進むことが可能です。

この記事でわかること

- 室内で安全に雨水を止める応急処置手順(バケツ設置、吸水シート、防水テープの使い方など)

- 専門家が警告するNGな応急処置と、代表的な失敗例の実例

- 応急処置後に取るべき具体行動(業者への連絡時期、修理費用の目安、相談窓口の有無)

- 必要資材と入手先(ホームセンター、通販サイト)および在庫確認のコツ

- 雨漏りの再発を防ぐための原因特定と効果的な再発防止策

- 火災保険を使って修理費用を補填するための申請方法と注意点

- 信頼できる修理業者の選び方と見積もり比較のポイント

今すぐできる雨漏り応急処置!安全な手順と必要な道具リスト

突然の雨漏りが発生した場合、適切な初期対応を行うことで建物や家具への被害を最小限に抑えることができます。雨漏りを放置すると構造材の腐食やカビの発生など深刻な損傷につながるため、迅速な処置が必要です。

本記事では、屋根修理の専門家が推奨する、安全かつ効果的な応急処置の手順と必要な道具を解説します。

まずは落ち着いて状況を確認し、室内で実施できる応急対応から着手することが重要です。

業者に連絡する前に、安全を確保したうえで、ご自身で行える処置を実施することで被害拡大を防げます。応急処置に必要な道具は身近なもので代用可能な場合も多く、速やかに準備することがポイントです。

この記事で解説する応急処置のポイント

- 雨漏り発見時にまず確認すべき3つの重要ポイント

- 室内でできる雨漏り応急処置の具体的なやり方

- 雨漏り応急処置に役立つ道具リストと素早い入手方法

これらの内容を参考に、安全かつ冷静に初期対応を進めてください。

雨漏り発見!まず確認すべき3つの重要ポイント

雨漏りを発見した際は冷静に行動し、「被害状況の把握」「安全確保」「証拠記録」の3点を速やかに実施する必要があります。これらを怠ると、被害の拡大や感電リスク、保険手続きの遅延につながるため、初動対応が極めて重要です。

まずは状況を把握し、身の安全を確保しながら、後の対応に備えた記録を進めることが最適な対応策です。

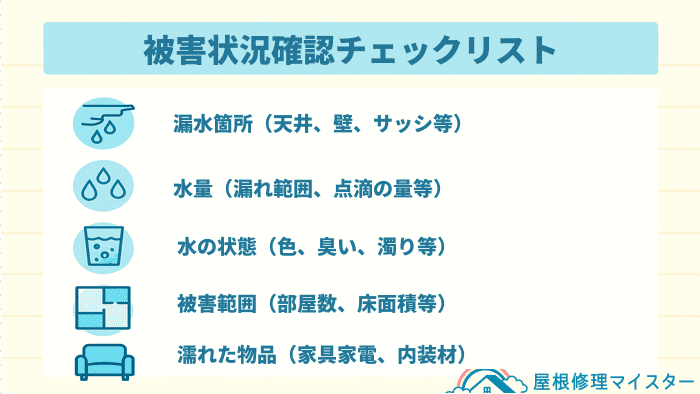

落ち着いて被害状況を正確に把握する

雨漏りの確認時は、水の漏れ箇所や範囲、量などを客観的に把握することが初期対応の第一歩となります。正確な情報を得ることで、応急処置の手段を選定し、業者や保険会社への説明が円滑になります。安全な場所から、天井・壁・床の状態や家具・家電の濡れを冷静に確認しましょう。

例えば、水が1点から垂れているか、壁全体が濡れているかで対応が異なります。水量が多い場合はバケツやシートの準備、床の水浸し状況も部屋ごとに把握が必要です。家具や家電の被害範囲も、後の補償や修理判断に直結する重要な情報です。

安全確保が最優先!電気系統のチェックを忘れずに

雨漏りが電気配線に接触すると、漏電や感電のリスクが生じるため、最優先で電気系統の確認を行います。

照明器具やコンセントが濡れている場合は、絶対に触れずブレーカーを落とす判断が必要です。

ブレーカーの場所や操作が不明な場合は、無理をせず専門業者へ連絡することが望まれます。

雨漏り周辺のスイッチや電源を切る際は、事前に家族に声をかけ、使用中の電気系統を確認します。

ブレーカーを操作する際は、ゴム手袋などで絶縁対策を行い、濡れた手で電気製品に触れないようにします。

焦げ臭や火花が見られる場合は即時退避し、119番または電力会社への連絡を行ってください。

証拠保全!写真や動画で記録を残すことの重要性

被害の状況を正確に記録することで、修理業者への説明や火災保険の申請が円滑に行えます。

視覚的記録は被害の証明として有効であり、状況の再現性を高める重要な手段となります。

雨漏りの発見から処置までの過程を、日付や時間がわかるよう複数回撮影することが推奨されます。

記録は、漏水箇所・雨水量・家財の被害状況を、広角と接写で分けて撮影することが重要です。

定規や時計を写り込ませると被害の大きさや時系列が明確になり、保険提出時の資料として有効です。

メモで雨の開始時間、異臭の有無なども補完すると、より正確な報告が可能となります。

雨漏り状況の記録ポイント

- 撮影タイミング:発見直後、処置中、処置後

- 撮影対象:

- 漏水箇所(天井のシミ、壁の濡れ等)

- 雨水の量(バケツ、床)

- 被害家財(家具、家電)

- 撮影日時が分かる対象(時計、カレンダー)

- サイズ比較用の定規・メジャー

- 撮影方法:明るく、鮮明な画像・動画で記録

- その他:気づいた点をメモで残す

保険会社によっては写真の要件が異なるため、事前確認を行うと申請がスムーズです。

室内でできる雨漏り応急処置の具体的なやり方

雨漏りを発見した際は、初期確認の後、速やかに室内でできる応急処置を行うことが重要です。

適切な処置を施すことで、被害の拡大を抑え、修理完了までの間の被害軽減につながります。

本項では、バケツや吸水シート、防水テープなどを用いた具体的な方法を紹介します。これらはいずれも、ホームセンターで簡単に揃えることができるので、余裕のあるうちに揃えておくとよいでしょう。

関連記事:ホームセンターで雨漏り修理に必要な道具は揃う?屋根修理にかかる費用を抑える方法なども解説|屋根修理マイスター

室内でできる応急処置の手順

- バケツや雑巾で雨水を受け止める基本の応急処置

- 吸水シートやペットシーツで効果的に雨水を吸収するコツ

- 防水テープを使った一時的な漏水箇所の保護方法

- 被害拡大を防ぐ!家具や家電の安全な移動と保護

状況に応じてこれらの方法を適切に使い分け、室内の被害を最小限に留めましょう。

バケツや雑巾で雨水を受け止める基本の応急処置

最も基本的な対応は、漏水箇所の真下にバケツを設置し、床には雑巾を敷いて水の広がりを防ぐことです。

バケツの底に雑巾を入れると水はね音を抑えられ、水滴の飛散も軽減できます。

バスタオルや吸水性の高い布を床に重ねて敷くことで、周囲への水濡れ被害を抑える効果が高まります。

水の溜まったバケツは重くなるため、こまめに排水し、持ち運び時の転倒やこぼれを防ぎます。

代替品としては、洗面器やゴミ箱、鍋なども活用可能であり、深さと容量があるものを選ぶのが望ましいです。

水の廃棄と拭き取り作業を繰り返すことで、床材や家財の損傷リスクを大幅に低減できます。

吸水シートやペットシーツで効果的に雨水を吸収するコツ

雑巾で対応しきれない場合は、吸水シートやペットシーツ、紙おむつなどを活用するのが効果的です。

これらは高分子吸水ポリマーを含み、短時間で大量の水分を吸収し、ゼリー状に保持する機能があります。

広範囲に水が染み出す場合は、隙間なく敷き詰めて対応範囲を拡大し、床への浸水を防ぎましょう。

吸水シートが手元にない場合は新聞紙や段ボールで代用可能ですが、吸収力は劣るためこまめな交換が必要です。

壁面を伝ってくる水には、タオルや吸水シートを丸めて堰のように設置することで、水の流れをコントロールできます。

使用済みの吸水材は重量が増して破れやすいため、慎重に扱い、自治体の分別ルールに従って処分してください。

防水テープを使った一時的な漏水箇所の保護方法

原因箇所が明確な場合は、防水テープで漏水箇所を仮封することで浸水を抑制できます。

テープを貼る前に、貼付面の水分・汚れを除去し、十分に乾燥させてから密着させることが重要です。

空気を抜きながら圧着し、端部までしっかりと固定することで、仮封効果を高めることができます。

防水テープには、屋外用・屋内用・貼り跡が残らないタイプなどがあり、使用環境に適した製品を選定してください。

大きな亀裂や水圧が高い場合は、テープによる処置が不十分になるため、他の手段との併用を推奨します。

また、排水の逃げ道を塞がないように注意し、必ず一時的な処置であることを理解したうえで使用してください。

被害拡大を防ぐ!家具や家電の安全な移動と保護

雨水が家具や家電に触れると、機器の故障や木材の腐食、カビの発生など二次被害を引き起こします。

小型家具や軽量家電は、安全な場所へ移動し、大型のものは防水シートで覆って保護するのが基本対応です。

養生テープでシートを固定することで、隙間からの浸水を防ぎ、風による移動を抑制できます。

家電を移動または保護する際は、必ず電源プラグを抜いて感電事故を防止してください。

濡れた家電は、使用せず乾燥させ、必要に応じて専門業者による点検を受けることが安全です。

応急処置後は換気と除湿を徹底し、室内の湿度を下げることでカビや腐食のリスクを低減できます。

雨漏り応急処置に役立つ道具リストと素早い入手方法

雨漏りに備えるには、必要な道具を把握し、迅速に入手できる手段を持つことが重要です。

応急処置に必要な道具を事前に揃えることで、突然の雨漏りでも被害拡大を抑えやすくなります。

本項では、必要道具の種類と購入先を整理し、非常時に備えるための具体策を提示します。

応急処置に必要な道具と入手先

- ホームセンターで揃う!基本的な応急処置グッズ一覧

- ネット通販で即日配達も!便利な雨漏り対策アイテム

- 身近なもので代用可能?応急処置に使える意外なモノ

準備の有無が初動対応の成否を分けるため、早めの備えが求められます。

ホームセンターで揃う!基本的な応急処置グッズ一覧

ホームセンターでは、応急処置に必要な道具が比較的安価かつ手軽に購入できます。

事前に店舗を把握しておくことで、急な事態にも迅速に対応できます。

取り扱いは清掃用品、DIY、防災用品などの売場に集中しています。

ホームセンターで購入可能な応急処置グッズ

| 道具の種類 | 具体例・選ぶポイント |

|---|---|

| 水を受けるもの | バケツ、衣装ケース、タライ等(深さ重視) |

| 水を拭き取るもの | 雑巾、古タオル、マイクロファイバークロス |

| 広範囲を覆うもの | ブルーシート(#1000〜#3000)、レジャーシート |

| 一時補修用 | 防水テープ(屋外/屋内/幅広等)、養生テープ |

| 吸水用 | 吸水シート、ペットシーツ、紙おむつ |

| 高所作業用 | 脚立(使用環境に合う高さと安定性) |

| 補助用品 | ゴム手袋、懐中電灯、ゴミ袋、ハサミ等 |

営業時間は店舗によって異なり、一般的に午前9時〜午後8時の範囲が多く見られます。

ネット通販で即日配達も!便利な雨漏り対策アイテム

時間的余裕がない場合は、ネット通販での即日配送が有効です。

専門性の高い商品や大量吸水アイテムなど、ホームセンターで見つけにくい製品も購入可能です。

自宅で24時間注文可能な利便性は、緊急時に強みを発揮します。

ネット通販で購入できる代表的なアイテム

- 吸水バッグ、吸水シート(高吸水性ポリマー使用)

- 吸水土のう(水膨張型、土不要)

- 防水スプレー、防水補修パテ(屋外対応)

通販利用時の注意点

- 利用サイト:Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど

- 検索例:「雨漏り 応急処置」「吸水シート 大容量」「吸水土のう 即日」など

- 選定基準:レビュー評価、商品仕様(サイズ・吸収量・材質)を確認

- 配送確認:「当日便」や「翌日配送」の対象条件とエリア制限に注意

- 配送遅延リスク:台風・豪雨時は交通影響による遅延を想定する

緊急時の備えとして、悪天候の前に早めに注文を行うことが肝要です。

身近なもので代用可能?応急処置に使える意外なモノ

専用品が手元にない場合、家庭内の日用品を応急処置に代用することが可能です。一時的な対応には限界があるものの、初期対応として一定の効果を発揮します。安全性に配慮しながら、状況に応じて工夫して使用してください。

応急処置に使える代用品の例

- 水受け用:ゴミ箱(袋併用)、鍋、洗面器、衣装ケース

- 吸水用:古布、タオル、Tシャツ、新聞紙、段ボール

- シート代用:ゴミ袋、レジャーシート、シャワーカーテン

- テープ代用:布テープ、ガムテープ(長時間不可)

一例として、ボウルにビニール袋を重ねれば、応急的な受け皿として使用可能です。

代用品は「一時しのぎ」として活用し、入手次第で正規の道具に切り替えてください。

根本的な対処には専門業者の点検・修理を速やかに依頼する必要があります。

プロが警告!雨漏り応急処置で絶対にやってはいけないNG行為

雨漏りの応急処置では誤った対応が被害を拡大させるため、適切な知識と行動が不可欠です。

原因不明のまま処置を行うと建物を傷め、さらに安全性を損なう可能性があるからです。

本項では、応急処置で避けるべきNG行為を整理し、安全対処の原則を解説します。

やってはいけないNG行為の概要

- 素人判断での応急修理は被害を悪化させる

- 排水経路の遮断は構造全体に影響を及ぼす

- 高所作業は重大事故のリスクが高い

以下に、それぞれのリスクと具体例を詳述します。

やってはいけない応急処置!被害を悪化させる危険行為とは

知識のない状態での修理は、雨漏りの特定を困難にし、建物内部に水が回る原因になります。

とくに排水の流れを止める行為や高所での無防備な作業は、重大な二次被害を引き起こす恐れがあります。

以下に、代表的な誤った対応例を挙げます。

被害を悪化させる具体的な危険行為

- 素人判断でのコーキング材の誤使用

- 排水経路の遮断による逆流や構造破損

- 安全装備なしの高所作業

素人判断のコーキング材使用が招くさらなる水漏れ

原因を特定せずにコーキング材を使用すると、排水経路を塞ぎ水が内部へ流れ込み被害を広げます。

建材に適さない材料を使うことで、短期間で劣化し再漏水や構造の損傷を招くこともあります。

これは構造的理解と材料選定の欠如による典型的な失敗です。

例えばスレート瓦の重ね部分にコーキングを施すと、毛細管現象により内部へ水が吸い上げられることがあります。

また、防水塗料の上にシリコン系を使うと密着せず早期に剥離し、逆に雨水侵入を助長する場合もあります。

コーキング材の種類と注意点

- シリコン系:水回り向きだが塗装不可。屋外使用には不向き。

- 変成シリコン系:塗装可能で屋外に適し、耐候性に優れる。

- ウレタン系:弾力性に富むが紫外線に弱く、屋外使用には制限あり。

誤った施工は調査や再施工を困難にし、専門業者の作業負担を増やします。

応急処置でのコーキング使用は避け、必ず専門業者の判断を仰ぐべきです。

排水経路を塞いでしまう致命的な応急処置ミス

排水ルートである雨樋やドレンを塞ぐと、建物に深刻な逆流や浸水被害を与える危険があります。

水の逃げ場がなくなると、壁内や床下に浸水し構造材の腐食やカビ発生を引き起こします。

これは雨水の流路を理解せずに処置することによる重大なミスです。

落ち葉の詰まった雨樋にブルーシートを被せると、水が外壁を伝って浸水箇所が拡大することがあります。

ベランダの排水口にテープを重ねると水が滞留し、階下への漏水事故につながる場合もあります。

雨水の通り道を理解する

雨樋・ドレンは雨水を地上へ安全に排出する設備であり、機能不全時には構造全体に被害が及びます。

高所の排水詰まりは専門業者に任せ、安全な清掃のみ自分で行うようにしましょう。

とくに台風や集中豪雨時は排水機能の維持が雨漏り防止の鍵となるため、流路の遮断は厳禁です。

自己流の屋根修理は危険!専門知識なしでの高所作業

屋根へ無防備に登ることは、転落や屋根材損傷による二次被害のリスクが極めて高いため厳に慎むべきです。

濡れた屋根は滑りやすく、誤って足を滑らせれば重傷や死亡事故につながる可能性もあります。

また、誤って屋根材を破損することで雨漏りが悪化する例も後を絶ちません。

雨上がりに運動靴で屋根へ登り転落し、骨折する事故は建築現場でも多数報告されています。

強風時には突風にあおられてバランスを崩し、命に関わる事故となる恐れも否定できません。

プロの職人は、専用の安全帯・滑り止め靴・足場を確保した上で作業を行います。

厚労省の統計でも、建設業における死亡事故の上位原因は「墜落・転落」であり、屋根作業の危険性は明白です。

屋根の状態を確認したい場合は、双眼鏡で地上から観察するなど、安全な方法を選択するようにしましょう。

失敗例から学ぶ!雨漏り応急処置でよくある間違い5選

雨漏りの応急処置では、意図しない対応が被害を拡大させることがあります。誤った対応を回避するために、よくある失敗事例とその教訓を理解することが重要です。

よくある応急処置の間違い

- 雨漏り応急処置テープの選択ミスと正しい選び方・使い方

- 応急処置のつもりが二次被害を誘発してしまったケース

- 業者への連絡遅れが修理費用を増大させた具体例

- 安全確認を怠ったことによる事故や怪我の事例

- 間違った情報源を鵜呑みにした応急処置の失敗談

雨漏り応急処置テープの選択ミスと正しい選び方・使い方

テープの種類選びや施工方法の誤りは、応急処置の効果を著しく低下させます。テープには種類ごとの特徴があり、適材適所での使用が求められます。

ガムテープは水に弱く、すぐ剥がれるため雨漏り対応には不向きです。また、防水テープも貼付面が濡れていると密着せず、隙間から水が侵入する可能性があります。

正しいテープの選び方と使い方

- 使用場所や素材に応じた製品を選定する

- 貼付面を乾燥・清掃する

- 水の流れを考慮して下流側から上流側へ重ね貼りを行う

防水テープの種類と特徴

- ブチルテープ:強力な粘着性と耐久性を持ち、屋外向け

- アルミテープ:耐候性・耐熱性に優れ、金属面に適する

- アスファルト系テープ:高い追従性を持つが高温に弱い

テープによる応急処置は一時的な対応であり、恒久的な修繕には専門業者の対応が必要です。

応急処置のつもりが二次被害を誘発してしまったケース

不適切な処置によって、カビや木材の腐食など二次被害が発生することがあります。湿気を閉じ込めることで微生物の繁殖条件を整えてしまうためです。

天井裏にビニールシートを密着させた結果、カビが広がった例や、濡れた木材にテープを貼り乾燥を妨げた事例があります。

二次被害の例

- カビによる健康被害や悪臭

- 構造材の腐食とシロアリ被害

- 床材の反りや腐食

応急処置後は換気と乾燥を徹底し、可能な限り早期に専門業者へ相談することが重要です。

業者への連絡遅れが修理費用を増大させた具体例

自己判断で処置を継続し、専門業者への相談を先延ばしにした結果、被害が深刻化し修理費用が大幅に増加した事例があります。

初期のシミ程度で済んだものが、数ヶ月後には構造材の腐食にまで発展し、工事費が当初の数倍に達したケースもあります。

雨漏り被害と修理費用の進行目安

- 初期:軽微なシミや剥がれ(数万~10万円)

- 中期:腐食・カビの発生(10万~50万円)

- 末期:構造材の劣化や白蟻被害(50万円以上)

早期対応が被害の拡大とコスト上昇を防ぎます。状況の正確な把握と迅速な連絡が求められます。

安全確認を怠ったことによる事故や怪我の事例

応急処置中の事故は、安全確認の不足が原因となることが多く見られます。濡れた床や脚立の転倒など、身近な要因が重大事故につながる可能性があります。

安全対策のチェックリスト

- 濡れた床の滑りやすさに注意する

- 感電リスクに備えてブレーカーを落とす

- 脚立は安定した場所で使用する

- ヘルメットや手袋など保護具を使用する

作業は可能な限り複数人で行い、暗所や高所では特に慎重な行動が求められます。

間違った情報源を鵜呑みにした応急処置の失敗談

信頼性の低い情報に基づく対応は、被害を拡大させるリスクを伴います。ネット上の情報は必ずしも普遍的ではなく、専門性に欠ける場合があります。

たとえば、DIY記事を参考に原因不明の箇所へコーキングを多用した結果、排水経路を塞いで雨漏りが悪化した事例があります。

信頼できる情報源の例

- 国土交通省等の公的機関

- 建築士や雨漏り診断士の監修情報

- 業界団体に所属する専門業者の発信情報

情報収集時は発信者の資格と対象範囲を確認し、迷った場合は消費生活センター等への相談も有効です。

安全第一!応急処置を行う際の重要な注意点

雨漏りの応急処置では、まず作業者の安全確保が最優先事項となります。焦って無理をすると感電や転落などの重大事故につながりかねません。以下に、安全に作業を進めるための基本的な注意点を示します。

応急処置時の安全に関する注意点

- 脚立や高所での作業は転落事故に細心の注意を払う

- 漏電や感電のリスクを回避するための電気系統の確認

- 無理は禁物!一人での作業は避け二人以上で対応する

脚立や高所での作業は転落事故に細心の注意を払う

室内であっても脚立を使用する場合は、転落防止のため慎重に対応する必要があります。不安定な足場での作業はわずかな油断が大きな怪我につながるためです。

脚立の天板に乗ったり、身を乗り出しすぎると転倒リスクが高まります。また、古い脚立や破損した脚立の使用は危険です。設置場所が滑りやすい床である場合、脚立が滑る恐れもあるため注意が必要です。

脚立の安全な使い方

- 作業高さに合ったJISマーク付きの安定性の高い脚立を選ぶ

- 平坦で乾いた床に設置し、滑り止めシートを併用する

- 開き止め金具を確実にロックする

- 天板の上に乗らず、体を乗り出さない

- 昇降は作業面に向かって行う

- 可能であれば補助者が脚立を支える

- 動きやすく滑りにくい靴を着用する

転落後に頭を打つなどの異常がある場合は、速やかに医療機関を受診してください。

漏電や感電のリスクを回避するための電気系統の確認

雨漏り箇所の近くに電気設備がある場合は、感電や火災事故を防ぐために必ず事前確認が必要です。水は電気を通すため、設備への浸水が感電事故の原因となる可能性があります。

雨水が照明器具に直接かかっている場合、スイッチ操作は危険です。また、壁内部の配線やコンセントに水が入り、ショートするリスクもあります。

漏電のサインと対処法

- チリチリ音や火花が見える

- 焦げ臭い匂いがする

- 使用中にブレーカーが落ちる

- 家電の金属部に触れるとピリピリする

対処法

- 濡れた手で電気器具やスイッチに触らない

- 家電のプラグを抜く

- 分電盤の該当ブレーカーを切る(分からない場合はメインを切る)

- 不安な場合は電力会社または電気工事業者に点検を依頼する

電気系統は漏電の可能性がある限り、慎重な扱いが必要です。

無理は禁物!一人での作業は避け二人以上で対応する

応急処置はできる限り二人以上で対応し、一人で作業を行うことは避けるべきです。事故発生時に助けを呼べないことが致命的な事態を招く可能性があるためです。

作業中に脚立から転倒し動けなくなった場合、一人では救助が遅れる恐れがあります。また、不安や焦りが判断力を鈍らせ、危険行動を引き起こすこともあります。

二人以上で作業するメリット

- 互いに注意を促し、事故リスクを低減できる

- 道具の受け渡しや確認作業が効率化される

- 精神的な安心感が得られる

協力者が確保できない場合は無理をせず、専門業者に連絡してください。一人で作業する場合は携帯電話を所持し、緊急時に備えておくことが重要です。

屋根上の雨漏り応急処置は危険?安全な代替策と注意点

屋根の上での雨漏り応急処置は、専門知識や安全装備がない場合、転落などの重大事故につながる危険性が非常に高いため、原則として避けるべきです。滑りやすい屋根材や悪天候が重なると、作業者の安全を著しく脅かすことになります。

このセクションで解説する主な内容

- 高所作業に伴う転落・滑落の重大リスク

- 屋根に上らずにできる安全な雨漏り応急処置の方法

- やむを得ず屋根にブルーシートをかける場合の注意点と安全対策

安易な自己判断による屋根上での作業は避け、可能な限り専門業者へ相談することが、安全と被害防止の両面で最良の選択です。

高所作業に伴う転落・滑落の重大リスク

屋根の上での作業は、滑落や転倒による重傷・死亡事故のリスクが極めて高く、慎重な対応が求められます。特に雨天時は、屋根材の表面が著しく滑りやすくなるため、作業環境としては非常に不向きです。

このセクションで解説する主な内容

- 濡れた屋根材の危険性と足元の不安定さについて

- 不適切な処置による屋根材のさらなる破損リスク

屋根での作業は常に重大事故の危険性を伴うため、慎重かつ専門的な判断が不可欠です。

濡れた屋根材の危険性と足元の不安定さについて

屋根材は種類によって滑りやすさが異なり、雨や湿気によって摩擦が低下することで転落の危険性が増大します。経験のある職人であっても、雨天時の作業は極力避けるのが常識とされています。

屋根材と天候による危険度チェック

- 滑りやすい屋根材の例

- 瓦:苔や水分で滑りやすく、古い瓦は脆くなりやすい

- スレート:表面が平滑で水分により極端に滑りやすい

- 金属屋根:濡れると氷のような滑りやすさになる

屋根の勾配による違い

- 緩勾配(3寸未満):比較的安全だが濡れていれば要注意

- 並勾配(3〜5寸):滑落リスクが大幅に増す

- 急勾配(6寸以上):作業自体が危険、原則中止が望ましい

危険な天候条件

- 雨・霧・凍結時

- 風速5m/s以上(10m/s超は原則中止)

- 視界不良や極端な気温(集中力低下)

これらの条件に該当する場合、屋根への立ち入りは厳禁です。

不適切な処置による屋根材のさらなる破損リスク

知識のないまま行う補修作業は、屋根材を破損させ、雨漏り被害を悪化させる要因になります。雨仕舞の構造を理解せずに行うコーキングや瓦の取り外しは危険です。

DIY修理の落とし穴と注意点

- 誤った対応による事例

- コーキングで排水経路を塞ぎ、雨水が逆流し内部腐食を誘発

- 割れたスレートを接着剤で処理し、水の流れを阻害

- 瓦を無造作に取り外し、周囲の瓦がズレて破損

- 瓦:漆喰の崩れ、ズレ、割れ

- スレート:ひび割れ、釘浮き、踏み抜きリスク

- 金属:サビ穴、釘の浮き、接合部の劣化

コーキング材選定ミスによる影響

- 屋根材の接合部を密閉し、内部に水が滞留

- スレートと相性の悪い素材使用で劣化促進

- 非耐候型のシリコン使用で短期劣化、塗装不可

誤った修理は、かえって修理費用の増加や構造材への深刻な損傷を招く原因となります。応急処置が必要な場合は、必ず専門家に相談し、自己判断による作業は控えるべきです。

屋根に上らずにできる安全な雨漏り応急処置の方法

屋根に登らずとも、比較的安全に雨漏りの応急処置を行う手段があります。高所作業による転落のリスクを回避しつつ、初期対応として一定の効果が期待できるためです。

このセクションで解説する主な内容

- ブルーシートを室内から当てる応急処置の限界とコツ

- 雨樋の詰まりが原因の場合の地上からの対処法と確認点

- 専門業者に屋根上の状況確認と応急処置を依頼するメリット

これらの方法を理解し、状況に応じて適切に対処することが、被害の拡大を防ぐ鍵となります。

ブルーシートを室内から当てる応急処置の限界とコツ

室内からブルーシートを敷くことで一時的に雨漏りの拡大を抑えることが可能ですが、根本的な解決にはなりません。応急処置としての役割を正しく認識し、限界を理解することが重要です。

室内でのブルーシート活用術

- 効果的な使い方

- バケツと併用し、飛散水にも対応

- 吸水シートや新聞紙を重ねて吸水効果を補強

- 家具の保護にも活用

固定の工夫

- 養生テープで壁紙を傷めず仮止め

- つっぱり棒や重し(ペットボトル)で設置

湿気対策

- 換気を心がけ、カビや腐食を防止

- 雨風の吹き込みには十分注意

ブルーシートの使用は専門業者が到着するまでの限定的な手段であり、過信せず速やかに次の対応に移ることが求められます。

専門業者に屋根上の状況確認と応急処置を依頼するメリット

高所作業や屋根の補修は、経験と専門知識が不可欠であるため、専門業者に依頼することで安全かつ確実に雨漏り対策を講じることができます。

専門業者に依頼する主な利点

- 安全性:適切な装備と経験により、転落・感電などのリスクを回避

- 確実性:原因を正確に特定し、適切な資材と方法で応急処置を実施

- 迅速性:専門器具と技術で短時間対応が可能

- 原因特定と根本対策:再発防止策を含む提案が可能

- 修理連携:応急処置後の本格修理までスムーズに進行可能

業者選びのポイント

- 実績・施工事例の確認

- 賠償責任保険の有無

- 見積書の明瞭さと事前説明

- 対応エリアとアフターフォローの有無

費用相場(応急処置)

- 簡易処置:10,000〜50,000円程度(範囲・屋根形状により変動)

- 複雑・広範囲の場合は追加費用が発生する可能性あり

速やかに専門業者へ相談し、確実かつ安全な初期対応を行うことが、建物の保全と二次被害の防止につながります。

やむを得ず屋根にブルーシートをかける場合の注意点と安全対策

屋根上での作業は極めて危険であるため、どうしても自分でブルーシートをかける必要がある場合は、十分な安全対策を講じることが不可欠です。誤った判断は重大事故に直結します。

このセクションで解説する主な内容

- 最低限の安全確保!必要な装備と作業環境の確認

- ブルーシートの正しい固定方法と強風対策のポイント

- 天候悪化の兆候を見逃さず無理な作業は絶対に避ける

最低限の安全確保!必要な装備と作業環境の確認

屋根に上る際は、ヘルメットや滑り止め付きの靴を装着し、安全な天候と乾いた屋根面を確保することが前提条件です。これらを怠ると事故のリスクが大幅に上昇します。

安全装備の例として、あご紐付きヘルメットやグリップ性の高い作業靴、長袖の作業着、手袋、安全帯などが挙げられます。すべての装備を正しく着用する必要があります。

また、風速が5m/sを超える、屋根が濡れている、視界が悪いといった状況では作業は厳禁です。作業前に気象状況と屋根の状態を厳重に確認してください。

屋根上作業は複数人で行うのが原則です。一人作業は緊急時の対応が困難なため、最低でも1人は地上で見守り、連絡手段を常に確保しておくことが求められます。

ブルーシートの正しい固定方法と強風対策のポイント

ブルーシートの固定には風対策を最優先にし、複数の箇所をしっかりと結び、バタつきを防ぐよう張力をかけて設置することが重要です。中途半端な固定は非常に危険です。

シートの向きは、棟から軒先に水が流れる方向に沿って重ね、下流側が上に被さらないように配置します。張りが足りないと水たまりの原因になるため注意が必要です。

固定には耐候性ロープを使用し、もやい結びやシート専用クリップを活用します。土嚢は1〜2m間隔で配置し、特に風上側に重点的に設置してください。重さは10〜20kgが目安です。

補助的手段として防水テープやタッカー、ハトメ穴用のロープを併用することで、強風時の飛散を防げます。ただし、主固定としては強度が不足するため過信は禁物です。

天候悪化の兆候を見逃さず無理な作業は絶対に避ける

空が急に暗くなる、風が強くなる、雷音が聞こえるなどの天候悪化の兆候が見えた場合は、即座に作業を中止し、安全な場所へ避難する判断が必要です。

屋根からの降下経路は事前に確認し、道具類は飛散や落下を防ぐために速やかに撤去または固定しましょう。焦らず冷静に行動することが被害防止に直結します。

軽視しがちな小雨や気温低下も危険信号です。「あと少しだから」と作業を続ける判断は非常に危険です。常に安全を最優先に行動してください。

天候は予測できない要因が多く、事前の確認と早期対応が事故防止の鍵となります。不安を感じた時点で作業を中止する勇気が、命を守る判断につながります。

応急処置が終わったら業者の手配を!応急処置後の流れを解説

応急処置が終わった後は、早急に専門業者を手配する必要があります。なぜなら、応急処置は一時的な対応にすぎず、雨漏りの根本的な解決には専門的な知識と技術が求められるためです。

応急処置後の主な流れ

- 応急処置の限界を認識し、専門業者への連絡を優先

- 修理業者へ依頼する前に、被害状況の記録と整理を実施

- 修理完了までの一般的なステップと所要期間を理解

応急処置は一時しのぎ!専門業者への連絡が必須な理由

応急処置では雨漏りの本質的な問題は解決できません。根本原因を正確に特定し、適切に修理できるのは、屋根修理の専門家のみです。判断や処置の誤りは、被害を拡大させるリスクを伴います。

応急処置の限界とリスク

- 雨漏りの侵入口を完全に塞ぐことはできず、再発の可能性が高い

- 屋根材の下や構造体の破損は、専門的な調査がなければ特定できない

- 応急処置の材料が修理の妨げとなり、追加費用が発生する可能性あり

雨漏り放置が招くさらなる被害と構造体への影響

雨漏りを放置すると、構造材の腐食やカビ、シロアリ被害、漏電による火災リスクなど、建物全体への深刻なダメージに発展します。

放置による代表的な被害例

- 屋根裏や柱の腐食による耐震性の低下

- 壁内部のカビ発生と健康被害(喘息・アレルギー)

- 鉄骨部のサビや断熱材の劣化

- 被害範囲が拡大した結果、修理費が数十万〜数百万円に増大

早期の業者依頼で修理費用と被害を最小限に抑える

初期段階で対応すれば、修理は簡易かつ安価に抑えられます。早期対応により、生活への影響や修理期間も短縮できます。

業者への早期連絡のメリット

- 修理費用の抑制(数万円で済むケースも)

- 建物構造へのダメージ防止

- カビやシロアリなどの二次被害回避

- 精神的な安心と生活環境の安定

- 資産価値の低下を予防

注意点

- 水分は数時間で木材に浸透、カビは48時間で繁殖開始

- 発見後は可能な限り48時間以内の連絡が望ましい

雨漏り修理業者へ連絡するまでの具体的な準備とステップ

雨漏りの応急処置を終え、修理業者への連絡を決意した段階では、事前準備が重要です。なぜなら、状況を整理しておくことで、業者が的確に状況を把握でき、迅速かつ精度の高い見積もりや対応につながるからです。

このセクションでは、業者に連絡する前に行うべき準備と、連絡後に取るべきステップを解説します。

- 被害状況の正確な記録と整理(写真・動画・メモの活用法)

- 複数の業者に見積もりを依頼するメリットと注意すべき点

- 業者に伝えるべき情報と確認すべき質問事項のリスト

これらを準備することで、業者とのやり取りがスムーズになり、適切な修理判断が可能になります。

被害状況の正確な記録と整理(写真・動画・メモの活用)

雨漏りの状況は、写真や動画、メモによって客観的に記録することが重要です。これは、視覚情報が業者の判断に有効な材料となるためです。

例えば、雨漏り箇所の全体像を少し離れた位置から撮影し、次にシミや水の筋などを接写で記録します。動画では水の勢いや範囲を把握しやすくなります。

撮影時はフラッシュを使用し、暗所でも明瞭な画像を残しましょう。雨漏りの範囲が分かるよう、メジャーや硬貨などと一緒に写すと効果的です。

記録には日時情報も重要です。スマートフォンで撮影する際は自動で記録される設定を確認し、できればクラウド等に保存しておきましょう。

以下は業者に伝える情報を整理する際に役立つリストです。

- 雨漏りを発見した日時

- 雨漏りの頻度や量(例:バケツに水が溜まる程度)

- 特にひどくなる天候(例:台風、長雨)

- 過去の雨漏りの有無とその対処法

- 家の築年数

- 建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)

これらの情報は原因の特定に役立つだけでなく、保険申請時にも重要な証拠となるため、丁寧に保管しておくことが望ましいです。

複数の業者に見積もりを依頼するメリットと注意点

見積もりは複数の業者に依頼するのが基本です。理由は、比較を通じて内容や費用の妥当性を判断し、信頼できる業者を選べる可能性が高まるからです。

仮にA社が15万円、B社が25万円、C社が10万円の見積もりを提示した場合、それぞれの修理内容・材料・保証内容を丁寧に比較しましょう。

安価な見積もりには、必要な工程の省略や材料の品質低下の懸念があります。費用の根拠を確認することが大切です。

逆に高額すぎる場合は、不要な工事が含まれていないか確認し、適切な代替案がないかも相談しましょう。工法や対応範囲が異なる場合もあるため、意見の比較は有効です。

相見積もりの目安は2〜3社程度が現実的です。業者が多すぎると対応が煩雑になりやすいためです。

以下の項目は見積書の確認で特に注意すべきポイントです。

- 工事内容の詳細記載

- 材料費と工賃の明細

- 足場代や廃材処理費など諸経費の有無

- 追加費用の発生条件

- 保証内容と期間

- 工事開始日と完了予定日

契約に至らなかった業者には丁寧に断りの連絡を入れることがマナーです。急な契約を迫る、根拠なく不安を煽る業者には注意が必要です。

業者に伝えるべき情報と確認すべき質問事項リスト

業者へ連絡する際は、被害状況を明確に伝え、契約前に必要事項を確認することが重要です。これにより、トラブル回避と正確な対応が期待できます。

業者に伝えるべき主な情報は以下の通りです。

- 雨漏りの発生時期

- 雨漏り箇所の具体的な位置

- 発生時の天候条件

- 雨漏りの量や頻度

- 現在の応急処置内容

- 築年数と過去の修理履歴

- 建物の図面の有無(可能であれば)

続いて、契約前に確認すべき質問事項です。

- 見積もり・現地調査の費用は無料か

- 現地調査の実施可能日

- 提案される修理方法とそのメリット・デメリット

- 修理費用の概算と工期

- 保証の有無・内容・期間と保証書の発行

- 類似の施工実績の有無

- 再発時の対応方針

- 火災保険利用時のサポート内容

やり取りは必ず記録を残しましょう。電話ならメモや録音、メールや問い合わせフォームなど文面での記録が後のトラブル防止に役立ちます。

雨漏り修理業者へ連絡するまでの具体的な準備とステップ

雨漏りの応急処置が済んだら、次に必要なのは業者に連絡するための準備です。事前に情報を整理しておけば、業者は迅速かつ的確に対応でき、精度の高い見積もりや助言につながります。

このセクションでは、業者に連絡する前に整えておきたい具体的な準備と、連絡後のステップを整理して解説します。

- 被害状況の記録と整理(写真・動画・メモ)

- 複数業者への見積もり依頼のメリットと注意点

- 業者に伝えるべき情報と確認すべき質問事項

これらの準備を確実に行うことで、修理対応がスムーズに進み、納得のいく施工結果が得られる可能性が高まります。

被害状況の正確な記録と整理(写真・動画・メモの活用)

被害の状況を正確に記録することは、業者とのやり取りで重要な役割を果たします。なぜなら、視覚的情報があることで、言葉だけでは伝えにくい状況も明確に共有できるからです。

雨漏り箇所は室内の全体像とともに、シミや水滴などの詳細も撮影します。動画でポタポタ音や広がり具合を撮っておくと、発生状況の把握に有効です。

暗い場所の撮影はフラッシュを使い、比較対象(メジャーや硬貨など)と一緒に写すと、被害範囲の具体性が高まります。撮影日時の記録も忘れないようにしましょう。

以下の項目はメモとして残しておくと、業者の対応がスムーズになり、火災保険の申請にも役立ちます。

- 雨漏りを発見した日時

- 漏水の頻度や量

- 影響が強い天候条件

- 過去の雨漏りと対処歴

- 建物の築年数

- 建物の構造(木造、鉄骨造、RC造)

複数の業者に見積もりを依頼するメリットと注意点

業者に依頼する際は、複数の業者に見積もりを依頼することが推奨されます。比較を行うことで、費用や施工内容の妥当性を客観的に判断できるからです。

例えば、安価な見積もりには省略工事や低品質材料のリスクがあります。各社の工法や提案内容を細かく比較し、自分の状況に合った業者を選定することが大切です。

相見積もりは2~3社が現実的な範囲です。依頼数が多すぎると対応に手間がかかり、比較にも時間がかかりすぎてしまいます。

見積書で特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

- 工事内容の具体的な記述

- 材料費・工賃の明細

- 足場代や廃材処理などの諸経費

- 追加費用の発生条件

- 保証内容と保証期間

- 工事の開始日と完了予定日

対応に不審な点がある業者や、契約を急かす姿勢のある業者は注意が必要です。契約に至らなかった業者には、丁寧に断りの連絡を入れるのがマナーです。

業者に伝えるべき情報と確認すべき質問事項リスト

業者へ問い合わせる際は、正確な情報を伝え、契約前に疑問点を解消しておくことが重要です。これにより、施工後のトラブル防止につながります。

業者に伝えるべき情報の例は以下のとおりです。

- 雨漏り発生の時期

- 漏れている場所の詳細

- 雨漏りが起こる天候条件

- 水の量や頻度

- 実施済みの応急処置

- 建物の築年数と修理履歴

- 図面の有無(可能なら準備)

次に、契約前に確認しておくべき代表的な質問事項です。

- 見積もり・現地調査の費用の有無

- 調査可能な日程

- 修理方法とそれぞれの長所・短所

- 費用と工期の目安

- 保証内容と保証書の有無

- 類似事例の修理経験

- 再発時の対応方法

- 火災保険利用時の支援体制

連絡手段はメールや問い合わせフォームを活用し、記録を残しておくと安心です。電話対応時も、重要事項はメモか録音を推奨します。

24時間相談OK!雨漏り専門業者の無料相談窓口をご紹介

急な雨漏りにも、24時間対応の専門業者が無料相談を受け付けているため安心です。これは、予測不可能な雨漏りに備え、迅速な対応が必要なためです。

この記事では、24時間相談が可能な信頼性の高い雨漏り修理業者と、その活用方法・見極め方を以下の3点に整理して紹介します。

- 深夜・早朝でも対応可能な雨漏り修理業者2選

- 無料相談の活用メリットと留意点

- 信頼できる相談窓口を選ぶための基準

これらの情報をもとに、いざという時も冷静かつ的確な対応を取る準備を進めてください。

深夜・早朝でも安心!24時間対応可能な雨漏り修理業者2選

24時間対応可能な代表的業者として、雨漏り屋根修理DEPOと雨漏り修理110番が挙げられます。両者とも全国対応の体制を整えており、緊急時にも信頼できるサービスを提供しています。

- 雨漏り屋根修理DEPO

- 雨漏り修理110番

ご紹介する24時間対応業者:

| 業者名 | 受付体制 | 対応エリア | 見積もり |

|---|---|---|---|

| 雨漏り屋根修理DEPO | 電話・オンライン(24時間365日) | 全国 | 無料(原則) |

| 雨漏り修理110番 | 電話・オンライン(24時間365日) | 全国 | 無料(一部作業除く) |

雨漏り屋根修理DEPO

雨漏り屋根修理DEPOは、24時間365日いつでも相談でき、全国に広がる加盟店ネットワークを活かして迅速な対応を行う雨漏り専門業者です。

相談は電話やWebで可能で、オペレーターが状況を確認し、応急処置の指示や現地調査の手配を速やかに実施します。地域によっては数十分での訪問も期待できます。

原則として、相談料・出張費・見積もり費用は無料ですが、地域や作業内容によって一部例外があるため、事前確認が推奨されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受付時間 | 24時間365日 |

| 電話番号 | 公式サイト参照 |

| 主なサービス | 雨漏り修理、屋根修理、無料現地調査、無料見積もり |

| 対応エリア | 全国 |

| 費用 | 原則無料(※地域・作業により異なる場合あり) |

| 修理までの流れ | 電話相談 → 現地調査 → 見積もり提示 → 契約 → 修理作業 |

| その他 | 利用者の声・施工事例は公式サイトに掲載 |

雨漏り修理110番

雨漏り修理110番は、全国どこからでも24時間体制で相談が可能な雨漏り専門サービスであり、年間20万件以上の受付実績があります(※最新情報は公式確認)。

相談時にはオペレーターが丁寧に対応し、応急処置の助言や現地調査の手配を行います。利用者の安全を最優先にし、自己対応による事故も防止できます。

現地調査および見積もりは原則無料ですが、特殊作業が伴う場合は費用が発生する可能性があるため、事前確認が必要です。対応範囲は屋根以外にも多岐に渡ります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受付時間 | 24時間365日 |

| 電話番号 | 公式サイト参照 |

| 年間受付件数 | 20万件以上(※要確認) |

| 無料対応範囲 | 現地調査・見積もり(※一部作業除く) |

| 主な対応箇所 | 屋根、外壁、ベランダ、窓サッシ等 |

| 対応エリア | 全国 |

無料相談で何がわかる?活用メリットと注意すべき点

雨漏り修理の無料相談では、応急処置の方法や修理費用の目安を専門家から得られるメリットがあります。ただし、強引な勧誘には注意が必要です。

適切に無料相談を活用するには、事前に確認すべき要素とリスクを理解し、的確な情報収集と安全な判断につなげることが重要です。

これらを把握することで、無料相談の価値を最大限に引き出し、悪質な営業行為に巻き込まれるリスクを回避できます。

無料相談で確認したいこと・注意点

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 情報収集 | 応急処置や費用感が分かる | 不安を煽る説明や情報の偏りがある |

| 迅速性 | 緊急時に即対応できる | 焦って契約し後悔する可能性 |

| 費用 | 無料で情報を得られる | 強引な契約誘導に発展することがある |

| 業者比較 | 複数の対応を比較できる | 情報が錯綜し混乱を招く場合がある |

応急処置に関する具体的なアドバイスをもらえるか?

信頼性の高い業者の無料相談では、現在の応急処置が適切か、追加で必要な対処があるかなど、実践的かつ安全性を重視した助言が得られます。

例えば、バケツの設置に加えてタオルや吸水シートの併用が推奨されるほか、壁伝いの漏水にはタオルによる水誘導などの具体策が案内されます。

屋根へ上る行為は危険性が高いため、相談時に強く制止されます。専門家の助言を優先し、安全を最優先に行動することが重要です。

相談時には、漏水箇所、状況、応急処置の内容、可能であれば写真も添えて説明することで、より的確な対応を受けられます。

相談時に伝えるべき内容:

- 雨漏り箇所(例:2階天井隅)

- 発生時期(例:昨日夜間)

- 漏水の状態(例:滴下、流れ)

- 現在の応急措置(例:バケツ設置、雑巾使用)

- 写真の有無(可能であれば)

修理費用の概算や現地調査の予約は可能か?

相談時に建物情報を伝えることで、おおよその修理費用目安を知ることができます。また、多くの業者ではその場で現地調査の予約も可能です。

具体的には、軽微な補修なら5万〜20万円程度、下地まで影響している場合はそれ以上の費用がかかる可能性があると説明されます。

極端に高額・低額な費用を提示された場合は、その根拠を丁寧に確認することが必要です。金額だけで判断してはいけません。

概算費用を確認する際は、建物の構造や築年数、雨漏りの位置・範囲・発生時期などを明確に伝えると、回答の精度が高まります。

概算費用提示に必要な情報

- 建物種別(例:木造2階建て)

- 築年数(例:築20年)

- 雨漏り位置(例:寝室天井)

- 漏水状況(例:ポタポタと水滴)

- 発生頻度・時期(例:台風時に毎回)

相談時のしつこい勧誘や契約を急がせる業者への対処法

無料相談後にしつこい勧誘や即時契約を迫られた場合は、毅然とした態度で断ることが必要です。誠実な業者は無理な契約を求めません。

「本日限定で値引き可能」「放置すれば建物が腐る」などの発言があった場合は、その場で契約せず、冷静に検討期間を設けてください。

断る際は「検討します」「家族と相談します」と明確に伝えることが有効です。納得するまで契約しない姿勢を徹底しましょう。

強引な勧誘が続く場合は、消費者ホットライン188に相談を。訪問販売等はクーリングオフ制度の対象となる場合があります。

しつこい勧誘を断る例文

- 少し考えさせてください

- 家族と相談してから判断します

- 他社とも比較したいと思います

- 本日は契約の予定はありません

- 改めてこちらからご連絡いたします

信頼できる雨漏り相談窓口を見極める3つのポイント

信頼できる業者を見極めるには、料金の透明性・実績と評判・担当者の対応力の3点が重要です。これらを確認すれば、安心して任せられる業者を選べます。

安さだけで選ぶと後悔につながる可能性があります。信頼性を重視することで、質の高い修理を適正価格で受けられます。

- 明確な料金体系と見積もりの透明性

- 実績と評判の信頼性

- 専門知識を持つ担当者の対応力

信頼できる業者を見極めるポイントまとめ

| ポイント | 確認事項 | なぜ重要か |

|---|---|---|

| 料金・見積もりの透明性 | 料金体系や内訳、追加費用の説明が明確か | 不当な請求を防ぎ、納得して契約できる |

| 実績・評判 | 施工事例の有無、口コミへの対応が確認できるか | 実際の対応力や信頼性を客観的に判断するため |

| 担当者の対応力 | 的確な回答、丁寧な説明、親身な対応があるか | 修理全体の品質と信頼性に直結するため |

明確な料金体系と見積もり提示プロセスの透明性

信頼できる業者は、修理費用の内訳や見積もりの根拠を明確に提示し、追加費用の可能性についても事前に説明します。これは契約の納得度に関わります。

見積書には以下の内容が記載されているかを確認します。工事名や項目、数量・単価・合計額・保証内容・諸経費などが具体的に明記されていることが望ましいです。

| 二次被害の種類 | 主な影響 | 発生しやすい場所 |

|---|---|---|

| カビ・ダニの大量発生 | 呼吸器疾患、アレルギーなど健康被害 | 天井裏、押入れ、床下など湿気がこもる場所 |

| 構造材の腐食 | 耐震性低下、家屋の傾き | 屋根裏、壁内、床下 |

| 電気配線のショート | 家電故障、感電、火災 | 天井裏、壁内の電気配線付近 |

| シロアリの発生 | 柱の破損、構造崩壊 | 床下、水回り、木材周辺 |

カビ・ダニの大量発生と深刻な健康被害リスク

雨漏りにより湿度が高くなると、カビやダニが繁殖し、アレルギー性疾患や呼吸器障害を引き起こすおそれがあります。特に子どもや高齢者、持病のある方は注意が必要です。

代表的なカビ・ダニと健康影響

- アスペルギルス:肺感染症や喘息の原因となる

- トリコスポロン:夏型過敏性肺炎を引き起こす

- コナヒョウヒダニ:アレルゲンとなり喘息や皮膚炎を悪化させる

健康被害を防ぐための対策

- 室内湿度は40~60%を維持

- 雨漏り箇所周辺をこまめに換気

- 発生兆候(押入れのカビ臭、壁紙の浮き)を見逃さない

構造材の腐食と耐震性低下

構造材が湿気で腐食すると住宅の強度が低下し、地震時の倒壊リスクが高まります。特に柱や梁の劣化は、外観から判断しづらく、気づかぬうちに深刻化する恐れがあります。

木材腐朽菌と構造材の脆弱化

木材腐朽菌は、湿気・酸素・適温・木材が揃うと増殖し、セルロースなどを分解して木材を脆弱化させます。

腐食の兆候を見逃さない

- 床にビー玉を置いて転がるなら傾きの可能性あり

- 水平器で床や柱の傾きを確認

- ドアや窓の開閉に違和感があれば要注意

電気配線のショートによる漏電や火災

雨水が電気配線に接触すると漏電やショートを招き、火災の危険性が高まります。感電や家電故障のリスクも含め、非常に危険な状態といえます。

漏電の主な兆候

- ブレーカーが頻繁に落ちる

- 金属部に触れるとビリビリする

- 照明がチカチカする

応急対応のポイント

- 雨水で濡れた電化製品は使用を中止

- コンセントを抜き、高い場所に家電を移動

- 手が濡れた状態での操作は厳禁

- 分電盤の場所とメインブレーカー操作を家族で共有

シロアリ発生の原因に!木材腐朽菌とシロアリの関係

雨漏りによる木材の腐朽は、シロアリの温床となります。シロアリは湿って柔らかい木材を好み、構造を内部から破壊します。

被害が出やすいシロアリの特徴

- ヤマトシロアリ:床下や湿気の多い水回りに生息

- イエシロアリ:乾燥木材でも加害し、繁殖速度が非常に早い

シロアリ被害の初期サイン

- 蟻道(泥の通路)が基礎や束石にある

- 柱や床が空洞音を出す

- 羽アリの大量発生

簡単にできる予防対策

- 家の周囲に木材や段ボールを放置しない

- 床下換気口を塞がない

- 雨漏り・水漏れを放置せず即時対応

これらの情報を踏まえ、雨漏りは初期段階で確実に対処し、被害の拡大を防ぐことが最も重要です。

修理費用が雪だるま式に増大!放置が招く経済的負担

雨漏りを軽視して放置すると、当初は数万円で済んだ修理が、被害の拡大により数十万~数百万円まで膨れ上がる事態を招く恐れがあります。これは、浸水が屋根材やルーフィング、防水層だけでなく、野地板(のじいた)や断熱材、構造材にまで達するためです。経済的損失を避けるには、早期発見と早期対応が不可欠です。

ここでは、放置による費用増加の実例と修繕規模の違いを比較しながら、修理のタイミングがもたらす経済的インパクトを解説します。

雨漏り放置による費用増大のポイント

- 初期対応と放置時での費用差の具体例

- 大規模修繕が必要な事態と費用の実態

- 売却査定の減額や買主離脱のリスク

これらの情報から、先延ばしによる損失リスクを定量的に理解できます。

雨漏り修理費用の比較(放置した場合の増大リスク)

| 対応状況 | 修理内容例 | 修理費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 初期対応(発生直後) | 瓦数枚の差し替え、部分的なコーキング、一部板金補修など | 3万~20万円 | 局所的な損傷に留まり、小規模修繕で対応可能なケースが多い。 |

| 数ヶ月~1年放置 | 屋根材の一部葺き替え、防水シート補修、野地板交換、天井・壁紙補修、断熱材交換など | 30万~100万円 | 浸水範囲が広がり、下地や内装にも被害が拡大。 |

| 長期間放置 | 屋根全体の葺き替え、構造材の補修・交換、野地板全面交換、天井・壁の張替、シロアリ対策など | 100万~500万円超 | 建物構造に深刻な損傷が及び、建て替えが検討される場合もある。 |

※上記費用は一般的な目安であり、住宅の構造や材質、業者によって変動します。

初期対応した場合と放置した場合の修理費用比較事例

雨漏りを早期に修理した場合と数ヶ月放置した場合では、修理費が10倍近くに跳ね上がるケースもあります。これは、時間と共に被害が進行し、修繕範囲が拡大するためです。よって、迅速な対処こそが最も経済的です。

例えば、強風により瓦がずれ、そこから雨漏りが始まったケースでは、早期対応すれば瓦の差し替えと防水処理のみで済み、費用も5万~20万円程度に収まることが一般的です。作業も半日~1日程度で完了します。

一方、同様の雨漏りを半年以上放置した場合、小屋裏の断熱材が湿気を吸いカビが発生し、野地板が腐食、天井や壁にシミが拡大します。この結果、補修は野地板交換、断熱材交換、内装の張替まで及び、費用は50万~100万円超に増大する恐れがあります。

「少しくらいなら大丈夫」という油断が、結果的に大きな出費を招くことを、この事例は示しています。微細な雨漏りでも早急に専門業者へ相談することが、経済的な損失を防ぐ最良の方法です。

具体的な修理内容と費用内訳の例

初期対応の場合(例:瓦のズレによる雨漏り)

| 瓦の差し替え・補修 | 3万~8万円 |

| コーキング処理 | 1万~3万円 |

| 点検・諸経費 | 1万~2万円 |

※実際の費用は立地や業者により異なります。

数ヶ月放置した場合(例:雨漏りが進行した場合)

| 屋根一部葺き替え(野地板補修含む) | 20万~40万円 |

| 断熱材の部分交換 | 5万~10万円 |

| 天井・壁紙の部分張替 | 5万~15万円 |

| 点検・諸経費 | 3万~5万円 |

| 合計目安 | 33万~70万円 |

※足場が必要な場合は、別途15万~25万円前後の費用が追加される可能性があります。

大規模修繕が必要になるケースとその衝撃的な費用感

雨漏りを長年放置すると、被害が屋根材から構造部材にまで広がり、部分補修では対応できず大規模な修繕が必要となります。こうした修繕には、数百万円から1,000万円を超える費用がかかることもあります。

例えば、雨水の浸入が続いた結果、屋根表面だけでなく、ルーフィング(防水シート)や野地板が腐食し、さらに垂木や母屋といった構造部材も劣化した場合は、屋根全体の葺き替え工事が避けられません。

葺き替え工事にかかる費用は、屋根の形状や使用材料によって異なりますが、一般的な30坪の戸建てで100万円~300万円以上が相場です。特殊な屋根形状や高機能素材を使う場合はさらに増加します。

さらに深刻なのは、雨水が壁の内部にまで浸透し、柱や土台、梁が腐食して耐震性能が低下する場合です。このような構造材の補修や交換を含む工事では、費用が500万円を超えることも珍しくありません。

「天井からの漏水」が継続している場合、表面上の症状にとどまらず、内部で進行している腐食やカビ被害が存在する可能性が高く、早期調査が必要です。雨漏りの放置は極めて危険です。

大規模修繕の具体的な工事内容の例

- 屋根全体の葺き替え工事(下地材含む)

- 外壁の塗装またはサイディング張り替え

- 腐食した構造材(柱、梁、土台など)の補強・交換

- シロアリ駆除および防蟻処理

- 内装全面のリフォーム(天井・壁・床など)

- 断熱材の全面交換

工事期間の目安

- 屋根葺き替え工事のみ:1~2週間程度

- 構造材の修繕含む工事:1ヶ月~数ヶ月以上(被害状況による)

費用が高額になる主な要因

- 被害範囲の拡大:構造部材まで損傷している場合

- 高性能資材の使用:屋根材・断熱材・内装材のグレードが高い場合

- 足場設置:2階以上の作業では必須(費用目安:15~30万円程度)

- アスベスト処理:古い建材に含まれる場合は専門処理が必要

住宅売却時の査定額大幅ダウンや買い手がつかないリスク

雨漏りを修理せずに放置した住宅は、売却時の査定額が大幅に下がり、買い手が見つからない事態に直面することがあります。これは、構造の不安要素が住宅の価値を著しく下げるためです。

不動産査定では、雨漏りによるシミやカビが確認された場合、建物の構造全体に問題があると判断され、同条件の物件に比べ数百万円単位で評価が下がることもあります。

買い手にとって雨漏りは重大な不安材料です。「購入後に多額の修繕費が発生するのでは」といった懸念が生じ、取引価格の大幅な引き下げや交渉の中断につながる恐れがあります。

加えて、2020年4月の民法改正により、売主は雨漏り等の欠陥を事前に告知する義務(契約不適合責任)を明確に負うようになりました。未告知での売却は損害賠償請求につながるリスクがあります。

住宅の資産価値を維持し、トラブルを未然に防ぐためにも、雨漏りを発見した時点で修理を完了し、記録を残しておくことが重要です。

住宅診断(ホームインスペクション)の重要性

近年、中古住宅取引ではホームインスペクションの活用が進んでいます。この診断で雨漏りの痕跡が見つかると、査定額が下がる要因になります。

逆に、修理済みである証明書類(報告書・保証書)を提示できれば、買い手に安心感を与え、売却成立の可能性が高まります。

売却時の告知義務について

民法改正により「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」となり、売主は物件に問題があれば必ず告知しなければなりません。告知を怠ると契約解除や損害賠償を求められる可能性があります。

雨漏り修理済みであることを証明する書類の価値

修理の際には、施工業者から修理内容の報告書や工事保証書を受け取り、保管しておくことが不可欠です。これらは売却時の交渉において極めて有効な証拠となります。

二次被害を未然に防ぐ!初期対応の重要性とポイント

雨漏り発生時には、迅速かつ適切な初期対応が、被害拡大と修理費用の抑制に直結します。雨漏りは放置すれば被害が深刻化するため、早期対応が経済的・構造的損傷の防止に不可欠です。

ここでは、雨漏りによる二次被害を防ぐために、発生初期に取るべき具体的な対応とそのポイントを解説します。

二次被害を防ぐための初期対応

これらの対応を実施することで、被害の拡大を効果的に防ぐことが可能です。

応急処置と48時間以内の専門家診断が二次被害を防ぐ鍵

雨漏りに気づいたら、まずバケツや吸水シートを用いた応急処置を行い、48時間以内に専門業者に診断を依頼することが重要です。応急処置は一時対応にすぎず、根本的な原因特定と修理は専門家に委ねるべきです。

被害を自己判断で軽視したり、不適切な処置を続けると、壁内部や小屋裏で劣化が進行します。専門業者は調査機器を使って正確な原因と侵入経路を特定し、適切な修理方法を提案します。

自分でできる応急処置の具体例と正しい使い方

- バケツやトレイ:水滴を受け止め、床や家具を保護

- 雑巾や古いタオル:水を吸い取り、広がりを防止

- 吸水シート:大量の水を素早く吸収

- 防水テープ:安全に手が届く範囲のみ、一時的補修に使用(要注意)

絶対に自分で屋根に登らないこと

屋根上の作業は極めて危険です。滑落による重大事故のリスクがあるため、屋根の確認・処置は必ず専門業者に依頼してください。

「48時間以内」の専門家診断が重要な理由

- 雨水による劣化が急速に進行

- カビは24〜72時間で繁殖開始

- 原因特定が遅れると診断精度が低下し、修理範囲が拡大

専門家診断のメリット

- 雨漏り原因と侵入経路の特定

- 被害状況の正確な把握

- 最適な修理内容と見積もりの提示

- 再発防止策の提案

- 火災保険申請の助言

被害箇所の徹底的な乾燥と換気でカビの繁殖を抑制

カビは水分・栄養・温度・酸素の4条件が揃うと繁殖します。このうち水分の除去が最も効果的な抑制策です。乾燥と換気を徹底することで、カビ被害と健康リスクを大きく減らせます。

天井や壁が濡れた場合は、扇風機や除湿機を使って乾燥を促進し、窓を開けて通気を確保しましょう。湿度の高い時期は特に注意が必要です。

効果的な乾燥方法

- 扇風機・サーキュレーター:斜めから風を当てる

- 除湿機:閉め切った室内で稼働させ、水はこまめに廃棄

- エアコンのドライ機能:扇風機と併用すると効果的

- 新聞紙:床に敷いて水分を吸収、こまめに交換

換気のポイント

- 1日2回以上、短時間の換気を行う

- 対角線上の窓を開けて風の通り道を作る

- 換気扇も併用して室内の湿気を排出

カビが発生してしまった場合の初期対応

- 自分で除去する際はマスク・手袋・ゴーグルを装着

- 換気を徹底しながら作業

- エタノールや市販のカビ取り剤を使用(混合禁止)

専門業者への依頼が必要なケース

- カビの範囲が広範囲(1平方メートル以上)

- 再発が続く場合

- 天井裏や壁内部に発生している場合

- 家族に呼吸器疾患やアレルギー体質の方がいる場合

火災保険適用の可能性も視野に!証拠保全を忘れずに

雨漏りの原因が自然災害による場合は、火災保険が適用され、修理費用が補償される可能性があります。そのため、被害を確認したらまず証拠の記録を行うことが極めて重要です。

保険請求には、発生日や被害状況を客観的に示す証拠が不可欠です。写真や動画で、被害の状況・範囲・原因箇所を多角的に撮影・保存しておきましょう。これが補償認定の判断材料になります。

特に風災・雪災・雹災などが原因で屋根や雨樋が破損した場合は、火災保険の対象となる可能性が高いため、証拠保全と早期相談が肝要です。

スマートフォンで撮影する際は、日時記録が残る設定を確認し、被害箇所・損傷部位・家財の被害を多角的に撮影してください。動画も有効な証拠手段になります。

修理を依頼する前に「火災保険の利用を検討している」と業者に伝えておくと、申請書類作成の支援を受けられることがあり、スムーズに申請を進められます。

火災保険の対象か不明な場合でも、証拠記録は必ず行い、その後保険会社または代理店に相談してください。確認を怠らないことが費用軽減に繋がる場合があります。

火災保険が適用される可能性のあるケース(主な自然災害)

- 風災:台風や強風による屋根の破損、飛来物による損傷

- 雪災:積雪による雨樋や屋根の破損、雪崩による損傷

- 雹災:雹による屋根材・ガラスの破損

- 水災:洪水や土砂崩れによる建物浸水(雨漏り自体は条件次第)

- 落雷:屋根や電気設備の破損

- その他:飛来物・漏水・爆発などの突発的事故

火災保険が適用されない可能性が高いケース

- 経年劣化:自然摩耗による雨漏り(屋根材の寿命など)

- 施工不良:工事ミスが原因の雨漏り

- 故意または重大な過失による破損

- 地震・津波・噴火:地震保険の加入が必要

- 被害発生から長期間経過している場合(原則として迅速な報告が必要)

証拠写真の撮り方のポイント

- 被害全体の写真:位置関係と範囲がわかるよう引いて撮影

- 被害部の接写:シミ・破損状況が明確に見えるように撮影

- 日付証明を含めた撮影:新聞・スマートフォンの日付を一緒に写す

- 家財被害の記録:型番・購入時期の記録もあると望ましい

- 外観撮影:屋根や外壁の破損を、安全な場所から撮影

保険申請の簡単な流れ

- 保険会社または代理店へ連絡

- 必要書類(請求書・報告書など)の受領

- 被害状況の証拠とともに書類提出

- 損害調査員による現地確認(必要な場合)

- 保険金の査定・支払い

保険会社への連絡タイミング

雨漏りを確認したら、応急処置と並行して、数日以内に保険会社または代理店に報告してください。時間の経過により原因特定が困難になり、支払いに支障が出る可能性があります。

雨漏りによる火災保険を利用手順!申請方法と必要書類を解説

火災保険を正しく活用すれば、雨漏り修理の費用負担を軽減できます。特に自然災害による損害は補償対象になる可能性があるため、申請手順や必要書類を把握することが重要です。

本記事では、火災保険が適用される条件や申請の流れ、修理業者選定のコツまで、実用的な情報を具体的に解説します。

この記事で解説する火災保険利用のポイント

- 雨漏り修理に火災保険が使える?知っておくべき適用条件

- 火災保険申請の具体的なステップとスムーズな流れ

- 保険金請求を円滑に進めるための重要なコツと注意点

- 火災保険の申請に強い修理業者の選び方

雨漏り修理に火災保険は使える?知っておくべき適用条件

火災保険の適用は、雨漏りの原因と契約内容により異なります。自然災害による突発的な損害であれば補償対象になる可能性がありますが、経年劣化や施工不良は原則対象外です。

適用条件を理解し、契約内容の確認と原因の特定が、申請可否を判断する上で不可欠です。補償内容は保険証券や約款に記載されているため、早期確認をおすすめします。

このセクションで詳しく見ていくポイント

- 自然災害(風災・雪災・雹災など)による雨漏りの場合

- 経年劣化や施工不良は原則対象外。例外対応の判断基準

- 契約内容と補償範囲の確認方法と注意点

自然災害(風災・雪災・雹災など)による雨漏りの場合

火災保険の多くは、台風・大雪・雹といった自然災害による損害に対応しています。例えば、台風の強風で屋根瓦が飛散し雨漏りが発生した場合、風災補償により修理費が支払われる可能性があります。

保険申請時には、被害発生日・気象状況・損傷箇所を具体的に記録し、自然災害との因果関係を明確に示すことが重要です。気象庁の過去天気データも証拠として有効です。

経年劣化や施工不良は原則対象外。例外ケースとは?

老朽化や工事不備による雨漏りは補償対象外です。火災保険は突発的事故や災害のみをカバーするため、自然摩耗や施工上の欠陥は適用外とされています。

ただし、自然災害により損傷が拡大した場合、その部分のみが補償対象となる例外もあります。判断は保険会社の査定によるため、事前に被害状況の詳細を伝えることが肝要です。

加入している火災保険の契約内容と補償範囲の確認方法

保険適用の可否は、契約内容に基づき決定されます。補償の対象災害や免責金額、支払上限、対象外項目などは保険証券や約款に明記されています。

保険証券・約款で確認すべき主なポイント

| 確認項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 補償される災害の種類 | 「風災・雹災・雪災」などの補償有無を確認 |

| 免責金額 | 保険金支払に必要な自己負担額の設定(例:20万円以上の損害で適用など) |

| 保険金額 | 補償上限金額(支払限度額)の確認 |

| 対象外条件 | 経年劣化や故意損傷などの除外事項の確認 |

「水濡れ補償」は雨漏りとは異なり、給排水設備の事故が対象です。約款が不明瞭な場合は、契約先の保険会社や代理店に直接確認しましょう。

問い合わせ時には、契約者情報、保険証券番号、被害発生日、被害状況、想定される原因などを整理して伝えると、対応がスムーズになります。

火災保険申請の具体的なステップとスムーズな流れ

火災保険を雨漏り修理に活用するには、所定の手順と書類が必要です。手続きを正しく進めることで、適切な補償を迅速に受け取ることが可能になります。

一般的な申請の流れは、「保険会社への連絡」「書類提出」「現地調査」「保険金支払い」の4段階です。それぞれの内容と注意点を整理して解説します。

火災保険申請の主な流れ

- 保険会社への事故連絡と初期対応で伝えるべきこと

- 必要書類の準備と提出(修理見積書・被害写真・罹災証明書など)

- 保険鑑定人による現地調査と査定のポイントと注意点

- 保険金支払いまでの期間と受け取り後の注意点

保険会社への事故連絡と初期対応で伝えるべきこと

事故発生後は速やかに保険会社へ連絡し、以下の情報を明確に伝えることが重要です。

- 契約者情報(氏名・住所・連絡先)

- 保険証券番号

- 被害の発生日と発見日

- 被害箇所とその状況(例:2階寝室の天井から雨漏り)

- 被害の原因(例:台風による屋根瓦の飛散)

- 応急処置の有無と内容

連絡時は会話内容や担当者名を記録し、後日の確認に備えましょう。被害発生後に撮影した写真も、可能な限り多角的に記録しておくことが望ましいです。

必要書類の準備と提出(修理見積書・被害写真・罹災証明書など)

火災保険申請では、客観的な証拠となる書類の提出が必須です。主な必要書類は以下の通りです。

| 書類名 | 入手・作成方法とポイント |

|---|---|

| 保険金請求書 | 保険会社から送付。正確な記入が必要です。 |

| 修理費用の見積書 | 修理業者が作成。被害箇所・作業内容・費用内訳を明示。指定様式がある場合も。 |

| 被害状況の写真 | 被害範囲・損傷箇所・原因部位を多角的に撮影。日付入り推奨。 |

| 罹災証明書(必要時) | 自治体が発行。大規模災害で保険会社から提出を求められる場合に限ります。 |

書類提出時には、すべてのコピーを保存しておきましょう。写真は修理前・応急処置前後・外観全体の記録が重要です。

保険鑑定人による現地調査と査定のポイントと注意点

提出後、保険会社の依頼により鑑定人が現地調査を実施します。鑑定人は保険適用の可否や補償範囲を公平に判断します。

調査準備として、写真・見積書・発生経緯などを整理し、調査当日は立ち会いのうえ説明できるように備えておくことが重要です。

鑑定時の主な確認事項は、申請内容と被害状況の整合性です。

鑑定結果に疑問がある場合は、保険会社へ説明を求め、再調査を依頼することも可能です。

保険金支払いまでの期間と受け取り後の注意点

すべての審査が完了すると、保険金が指定口座に振り込まれます。支払いまでの目安は申請後おおよそ1ヶ月前後ですが、災害規模や申請件数により遅延する場合もあります。

保険金は原則として非課税です。支払い後は必ず修理に使用し、過不足のある場合はメンテナンス費用などへ適切に活用しましょう。

保険金請求を円滑に進めるための重要なコツと裏ワザ

火災保険請求をスムーズに進めるには、事前の準備と冷静な対応が不可欠です。これらの工夫により、適正な保険金の支払いにつながる可能性が高まります。

以下に、請求を有利に進めるための具体的な準備と行動を示します。

雨漏り発見後すぐに保険会社へ連絡し指示を仰ぐ

- 被害状況の証拠写真や動画を多角的かつ日付入りで撮影

- 保険会社・修理業者とのやり取りを詳細に記録

- 保険申請に慣れた信頼できる修理業者を選定

- 書類の提出漏れや記入ミスがないよう正確に準備

- 提示された保険金に疑問があれば冷静に根拠を確認・交渉

不明確な請求や書類不備によって減額や却下となる事例もあるため、これらの対策を徹底することが重要です。

被害状況の正確な記録!写真撮影のポイントと枚数

保険金請求では、写真による被害の可視化が極めて重要です。保険会社が現地を訪れる前でも、状況証拠として有効です。

| 撮影対象 | 撮影のポイント | 枚数の目安 |

|---|---|---|

| 雨漏り箇所(天井・壁・床など) | シミや水滴の拡大と全体像、定規などで大きさを可視化 | 各箇所3枚以上 |

| 雨漏りの原因箇所(屋根・外壁) | 割れやズレ、浮き等の破損部位を明確に写す | 各箇所3枚以上 |

| 被害を受けた家財・内装 | 家電や家具、壁紙の剥がれ等の状況が分かる写真 | 各箇所2枚以上 |

| 建物外観や周囲の状況 | 全体や外部の被害も記録。自然災害時に特に有効 | 1~2枚 |

ピントを合わせ、明るい環境で撮影します。可能であれば撮影日を明示する設定にし、動画の併用も有効です。

信頼できる修理業者との連携と適切な見積書作成の依頼

火災保険対応の実績を持つ修理業者は、保険会社が求める見積書の作成に長けており、手続きを支援してくれます。

信頼できる修理業者の選定ポイント

- 火災保険対応の施工実績がある

- 修理内容・費用内訳を詳細に記載した見積書が作成可能

- 保険申請の知識があり相談対応が丁寧

- 契約を急がせたり不要な工事を勧めない

- 地元での評判や口コミが良好

見積書には、修理箇所・工法・材料・単価・数量・合計金額を明確に記載する必要があります。複数社の相見積もりで内容を比較するのも有効です。

保険会社との交渉で不利にならないための知識と心構え

保険会社との交渉では、自身の契約内容と被害状況を明確に把握し、冷静かつ論理的に対応することが求められます。

まず、契約内容(補償範囲・免責金額・保険金額など)を事前に把握し、写真や見積書などの証拠を整理しましょう。提示された保険金額に納得できない場合は、その根拠を明示的に確認し、必要に応じて交渉を行います。

記録を残す習慣も大切です。対応日時・担当者名・発言内容は、トラブル時の有力な証拠になります。対応に不満がある場合は、第三者機関(例:そんぽADRセンター)に相談する選択肢もあります。

火災保険の申請に強い雨漏り修理業者の選び方

火災保険を活用して雨漏り修理を行う際は、申請サポートに長けた業者の選定が極めて重要です。適切な業者を選ぶことで、保険手続きが円滑になり、適正な保険金の受給が可能になります。

信頼できる雨漏り修理業者の選び方チェックポイント

| 確認ポイント | 詳細 | なぜ重要か |

|---|---|---|

| 保険申請サポートの実績と専門知識 | 火災保険修理の経験と保険制度への理解 | 申請支援と適切なアドバイスのため |

| 適切なサポート範囲の理解 | 非合法な代行ではなく、合法的な支援か | 法令順守とトラブル回避のため |

| 複数業者の比較検討 | 複数の見積と提案内容を収集 | 最良の業者選定と契約条件の把握のため |

保険対応に慣れた業者は、必要書類や写真の準備、保険会社への説明まで支援してくれます。事前に経験や対応範囲を確認し、複数社と比較検討しましょう。

保険申請サポートの実績が豊富で専門知識があるか

火災保険を使った修理の実績が豊富で、保険制度に精通している業者を選定することが重要です。経験豊富な業者は、スムーズな書類準備と的確な助言が可能です。

施工実績の確認や過去の事例、保険適用件数などの情報を収集しましょう。保険内容や申請方法に関する質問に的確に答えられるかも信頼性の指標になります。

難解な専門用語の羅列ではなく、丁寧で理解しやすい説明ができる業者こそが、顧客に寄り添う信頼できる存在といえます。

申請代行は違法?適切なサポート範囲を理解する

保険申請の「代行」は弁護士法に抵触する恐れがあり、原則として違法行為に該当する可能性があります。保険申請はあくまで契約者自身が行う必要があります。

合法的な業者サポートには、写真撮影の協力、見積書作成、記入内容の助言、書類準備の補助などがあります。業者に「代行ではなく補助」してもらう意識を持つことが重要です。

高額な手数料や「全て任せて安心」といった過剰な請求を行う業者には警戒が必要です。不明点がある場合は契約前に詳細を明確に確認しましょう。

複数の業者から情報を得て比較検討する重要性

信頼できる業者を見極めるには、2〜3社以上に相談し、修理提案・見積金額・対応姿勢などを多角的に比較検討することが必要です。

| 比較項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 見積金額 | 単価や数量まで妥当かを確認 |

| 修理内容・工法 | 被害に対して過不足なく適切か |

| 保険対応サポート | アドバイス内容と支援体制の有無 |

| 保証内容 | 工事後の保証の有無と範囲 |

| 担当者の対応 | 説明の丁寧さ・人柄・誠実さ |

| 実績・評判 | 火災保険修理実績や口コミの信頼性 |

相見積もりでは、各社に同じ条件を提示し、対応の違いを見比べましょう。結果として、価格だけでなく信頼性・対応力にもとづいた最良の選択が可能となります。

もう繰り返さない!雨漏り再発を防ぐ原因特定と対策のすべて

雨漏りの再発を防ぐためには、原因の特定と根本的な対策が不可欠である。単なる表面的修理では再発のリスクを排除できない。屋根や外壁だけでなく、見えにくい部分にも注意を払う必要がある。

本記事では、雨漏りが再発する原因を徹底解説し、プロの調査手法と具体的な対処策を提示する。住宅の耐久性を守るための実践的な知識を提供する。

雨漏りが何度も再発する主な原因とそのメカニズム

雨漏りの再発は、一度の修理で解消されなかった複数の要因が関与している場合が多い。適切な調査が行われないまま修理が進められることが再発の主因である。

特に、屋根材の表面だけを補修し、防水層や外壁などの他の原因を見逃すと、雨水の侵入経路が残り続ける。その結果として、同様の箇所で再び雨漏りが発生する。

雨漏りを引き起こす主な原因

- 屋根材の劣化・破損(瓦・スレート・金属屋根など)

- 防水シート(ルーフィング)の破れ・寿命

- 雨樋の詰まり・破損による外壁への水の流入

- 外壁のひび割れやシーリング材の劣化

屋根材自体の劣化や破損(瓦・スレート・金属屋根など)

屋根材は自然環境の影響を受けて徐々に劣化する。地震や強風などの外力が加わると、破損やズレが生じ、雨水の侵入口となる。

瓦屋根ではズレや割れ、漆喰の崩れなどが原因となる。スレート屋根では表面のひび割れや反りが問題となり、金属屋根では塗膜の劣化から錆び、最終的に穴あきに繋がる。

| 屋根材の種類 | 一般的な寿命目安 | 主な劣化サイン |

|---|---|---|

| 瓦屋根 | 30年~50年 | 割れ、ズレ、漆喰の崩れ、棟瓦の歪み |

| スレート屋根 | 20年~30年 | ひび割れ、反り、色あせ、苔やカビの発生 |

| 金属屋根 | 20年~40年 | 錆、塗膜の剥がれ、穴あき、変色 |

屋根の状態確認は専門業者に依頼し、安全かつ確実な点検と対策が望ましい。適切な時期に補修やメンテナンスを行うことで、再発のリスクを大幅に低減できる。

屋根の防水シート(ルーフィング)の破れや機能低下

屋根材の下に設置される防水シートは、雨漏りを防ぐ最終防衛線である。シートが劣化すると、屋根材からの微細な浸水でも建物内部に水が侵入する。

アスファルトルーフィングの寿命は約10年~15年、改質アスファルト系は20年以上耐えるが、温度差や湿気で徐々に硬化し、防水性が低下する。

| 種類 | 特徴 | 耐用年数の目安 |

|---|---|---|

| アスファルトルーフィング | 一般的・安価 | 10~15年 |

| 改質アスファルト | 高耐久・柔軟性あり | 20~30年 |

| 透湿防水ルーフィング | 湿気を通し、結露を防ぐ | 20~30年 |

防水層の劣化は、屋根の形状上、谷部・壁際・棟部分から始まりやすい。専門家による屋根裏からの点検や、防水層の更新が必要となる場合も多い。

雨樋の詰まりや破損によるオーバーフローと外壁への影響

雨樋の詰まりや破損により排水が適切に行われないと、雨水が外壁や軒天へ流れ込み、雨漏りの原因となる。詰まりは落ち葉や鳥の巣などによって生じやすい。

| 雨樋トラブル | 想定される影響 |

|---|---|

| 外壁への影響 | 塗装剥がれ、苔・カビ、浸水 |

| 軒天への影響 | 材料の腐食、剥がれ、染みの発生 |

| 基礎への影響 | 土壌過湿、基礎劣化、シロアリ誘引 |

雨樋の素材には塩ビ製と金属製があり、それぞれ耐久性に差がある。高所作業は専門業者に依頼し、定期点検・清掃が予防策として有効である。

外壁のひび割れやシーリング材の劣化からの雨水浸入

外壁のひび割れやシーリング材の劣化も、雨漏りの大きな要因となる。クラックは小さなものでも、凍結と乾燥によって拡大し、浸水経路となる。

| 劣化サイン | 状態 |

|---|---|

| ヘアークラック | 幅0.3mm以下。拡大の可能性あり |

| 構造クラック | 幅0.3mm以上。早期対応が必要 |

| シーリングのひび割れ | 表面の亀裂・硬化 |

| シーリングの剥がれ | 接着面からの浮きや剥離 |

| シーリングの肉やせ | 厚み減少による隙間発生 |

DIYによる応急処置は限界があり、根本的な補修には専門業者の対応が必要である。早期発見と適切な補修が、雨漏りの再発防止に直結する。

雨漏りの再発を効果的に防ぐための具体的な対策方法

一度でも雨漏りを経験すると、再発の不安は消えません。再発を防ぐには、建物の状態に応じた定期点検と確実な修理・リフォームが不可欠です。なぜなら、不十分な修理や放置は構造の腐食やシロアリ被害につながり、結果的に高額な修繕が必要になるからです。

以下に示す対策を講じることで、雨漏りの再発を抑え、住宅の寿命を延ばすことが可能です。プロの知見に基づく具体的な予防策を確認しましょう。

雨漏り再発防止のための対策ステップ

- 定期的な屋根点検とプロによるメンテナンスの重要性

- 高耐久な屋根材への葺き替えリフォームという選択肢

- 部分修理で対応可能か全体修理が必要かの判断基準

それぞれの項目について、以下で詳しく解説します。

定期的な屋根点検とプロによるメンテナンスの重要性

雨漏りを未然に防ぐには、専門業者による定期的な屋根点検とメンテナンスが効果的です。屋根は視認しづらく劣化に気付きにくいため、点検を怠ると被害が深刻化する恐れがあります。

屋根修理の専門家は、一般の方が見落としがちな屋根材のズレやひび割れ、防水層の劣化も早期に発見し、必要な処置を提案します。

点検の目安は築5~10年で1回、築10年以上は3~5年ごとが推奨されます。また、台風や大雪などの災害後も点検を依頼すべきです。

早期の点検により、雨漏りが本格化する前に補修が可能になり、結果的に修理費を抑え、建物全体の耐久性維持にもつながります。

屋根点検・メンテナンスのポイント

- 点検頻度の目安:

- 新築・リフォーム後:1年後、3年後

- 築5~10年:1回以上の点検を推奨

- 築10年以上:3~5年に1回

- 自然災害後:速やかな点検を推奨

点検費用の相場:

- 無料点検:簡易的な外観確認が主

- 有料点検:屋根裏調査やドローン撮影などを含むことが多い

信頼できる点検業者の選び方

- 建設業許可や屋根施工に関する資格の有無

- 点検結果を写真付きで丁寧に説明してくれるか

- 明確な見積と複数案の提案があるか

点検時に確認すべき主な項目

- 屋根材の破損、ズレ、苔やカビ

- 棟板金や漆喰の浮きや剥がれ

- 谷樋や雨樋の詰まり・破損

- 防水シートの劣化兆候

- 屋根裏のシミ、カビ、木部の腐食

高耐久な屋根材への葺き替えリフォームという選択肢

雨漏り再発を長期的に防ぐには、高耐久な屋根材へ葺き替えるリフォームが有効です。屋根材と防水層を一新することで、根本的な雨漏り対策が可能になります。

スレートや旧型の金属屋根は20~30年程度で劣化するため、ガルバリウム鋼板やSGL鋼板、防災瓦などへの変更が推奨されます。これらは耐久性に優れ、長期間の安心が期待できます。

葺き替えでは、既存の屋根材を撤去し、防水シートや下地材(野地板)も交換します。結果として、雨漏りの原因を構造レベルで排除できる点が大きなメリットです。

費用は一般的な戸建てで100万~300万円前後ですが、長期的な安心感と将来の修繕コスト削減を考慮すれば、合理的な選択肢といえます。

高耐久な屋根材の例と特徴

| 屋根材の種類 | 主な特徴とメリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| ガルバリウム鋼板/SGL鋼板 | 軽量で耐震性に優れ、耐食性・施工性が高い。カバー工法にも適す。 | 遮音・断熱性が低い場合がある。表面の傷から劣化しやすいため注意が必要。 |

| 軽量瓦(防災瓦など) | 瓦の外観と性能を維持しつつ軽量化。耐風・耐震性に優れ、長寿命。 | 初期費用が高めで施工技術が求められる。 |

| 樹脂系瓦 | 非常に軽量で割れにくく、塩害に強い。色も豊富でデザイン性が高い。 | 熱伸縮による歪みリスクや、製品によっては耐候実績が少ない点に注意が必要。 |

カバー工法(重ね葺き)も選択肢ですが、下地確認が困難なため、劣化進行がある場合は葺き替えを優先すべきです。選定時は現状の屋根状態とライフプランを踏まえた判断が求められます。

部分修理で対応可能か全体修理が必要かの判断基準

雨漏り修理では、原因の範囲や劣化状況に応じて「部分修理」と「全体修理」のどちらが適切かを判断することが重要です。適切な判断が、無駄な費用や再発リスクを防ぎます。

一部の瓦の破損や釘の浮きなど、原因箇所が限定され、他の部分に劣化が見られない場合は、部分修理で十分対応可能です。費用も数万円からと比較的軽微です。

一方、雨漏りが複数箇所に及んでいたり、防水シートや下地材の広範な劣化が進行している場合は、葺き替えなどの全体修理が必要となることが多くなります。

判断には、専門家による点検が不可欠です。屋根表面の状態だけでなく、防水層や野地板の劣化具合も含めて総合的に判断しなければ、根本的な解決にはつながりません。

部分修理と全体修理の判断目安

| 状況 | 部分修理の可能性 | 全体修理の可能性 | 補足説明 |

|---|---|---|---|

| 瓦1枚の破損など、原因が明確で局所的 | 高い | 低い | 周囲への影響がなければ、限定的な補修で対応可能 |

| 築10年未満で大きな劣化が見られない | 高い | 低い | 局所的な施工不良の可能性。部分補修で済む場合が多い |

| 複数箇所からの雨漏りがある | 低い | 高い | 屋根全体の防水層や下地の劣化が疑われる |

| 築20年以上で一度も屋根メンテナンスをしていない | 低い | 高い | 屋根材・ルーフィングともに寿命。全体修理を前提に検討するべき |

| 野地板の腐食や雨染みが広範囲に見られる | 非常に低い | 非常に高い | 下地構造まで劣化しており、葺き替えや大規模補修が必要 |

| 台風などで屋根全体が損傷 | 低い | 高い | 被害範囲が広く、部分補修では根本的な修復にならない可能性が高い |

施工前には必ず複数社に見積もりを依頼し、修理範囲・材料・保証内容を比較検討しましょう。根拠を明示しながら説明できる業者を選定することが、成功への第一歩です。

プロが実践する雨漏りの根本原因を特定する調査方法

雨漏り再発を防ぐには、浸入口の正確な特定が不可欠である。専門業者は視認と機器を用い、目に見えない浸入口も特定することで根本から修繕する。

雨漏り原因を特定するプロの調査ステップ

- 目視調査と打診調査による初期診断の基本と限界

- 散水調査による雨水の浸入経路の確実な特定テクニック

- 赤外線サーモグラフィー調査の活用と見える化のメリット

目視調査と打診調査による初期診断の基本と限界

目視と打診による調査は最初の診断工程であり、特別な機材なしで広範囲の劣化を確認可能であるが、内部劣化の特定には限界がある。

目視では屋根材や外壁のひび、雨樋の詰まり、屋根裏の雨染みやカビなどの視覚的異常を確認し、一次的な原因特定を行う。

打診調査は壁や屋根を叩いて音を確認する手法であり、異常音から浮きや剥離の可能性を判定するが、確定診断には不十分な場合もある。

散水調査による雨水の浸入経路の確実な特定テクニック

散水調査は浸入口の再現実験であり、原因箇所に順次水をかけて雨漏りが発生するかを検証し、浸入口を特定する確実性の高い方法である。

調査では順を追って疑わしい箇所に散水し、室内状況を確認する。水分計や赤外線カメラを併用することで精度が向上する。

費用は3万円〜10万円が目安となるが、的確な修繕を可能とし、結果的に長期的なコスト削減につながる。

赤外線サーモグラフィー調査の活用と見える化のメリット

赤外線サーモグラフィーは温度差を利用して内部の水分や湿気を可視化する調査手法であり、非破壊で浸水範囲を広く把握できる。

雨漏り箇所は温度が低下するため画像上で色分けされ、原因の絞り込みや断熱欠損の確認にも活用される。

調査費用は5万〜15万円が相場であり、短時間で広範囲を診断可能なことから、高精度かつ効率的な調査方法として注目されている。

将来の雨漏りリスクを減らすための住宅設計と建材選びのヒント

新築住宅や大規模なリフォームを検討する際は、将来的な雨漏りリスクを軽減する視点が欠かせません。雨漏りは生活環境に悪影響を及ぼすだけでなく、建物の寿命を著しく縮める要因にもなります。

構造材の腐食やカビの発生は、居住者の健康にとっても深刻です。このような雨漏りリスクは、設計段階の工夫や建材選定によって大きく左右されます。

以下では、住宅の設計や建材選びにおいて注意すべきポイントを提示します。長期的な視点から、適切な雨漏り対策を計画しましょう。

雨漏りリスクを低減する設計・建材選びのポイント

- 雨仕舞いを考慮した屋根形状の選択と適切な屋根傾斜(勾配)

- 高耐久な防水材やシーリング材の選定ポイントと比較

- 小屋裏換気の重要性:換気棟の設置による結露対策

これらの要点について、以下で順に詳述します。

雨仕舞いを考慮した屋根形状の選択と適切な屋根傾斜(勾配)

雨漏りを予防するために最も基本かつ重要なのは、雨仕舞いを踏まえた屋根設計です。具体的には、屋根の形状を工夫し、雨水が円滑に排出される傾斜(勾配)を確保する必要があります。

雨仕舞いとは、建物への雨水の浸入を防ぐために部材の納まりや防水処理を適切に設計・施工する技術を指します。この処理が不十分であると、雨水の滞留や逆流が発生し、漏水リスクが高まります。

屋根形状は、構造が単純で排水性に優れたものが望ましく、切妻屋根や寄棟屋根が代表的です。いずれも雨水の流れが直線的で処理がしやすく、雨漏りの発生率が低く抑えられます。

対して、意匠性を重視した複雑な屋根や陸屋根(平屋根)、急勾配の片流れ屋根などは、雨仕舞いの難易度が高くなりがちです。特に谷樋や壁際は雨水が集中しやすく、十分な対策が求められます。

屋根の傾斜(勾配)が緩すぎると、雨水が滞留し、毛細管現象や風圧によって屋根材の下に浸透する恐れがあります。屋根材ごとに推奨勾配が定められており、必ず遵守が必要です。

例えば、粘土瓦はおおむね4寸勾配(約21.8度)以上、スレート屋根材は3寸勾配(約16.7度)以上が基準です。設計段階でこれらの仕様を確認し、性能を最大限発揮させるようにします。

やむを得ず緩勾配や複雑形状を採用する場合には、雨仕舞い施工の経験が豊富で技術力の高い施工業者の選定が不可欠です。

一方、メンテナンス性や耐久性を重視する場合は、形状の単純さと適切な勾配を確保する設計を推奨します。

設計打合せでは、谷樋の材質や構造、防水層の処理方法、軒先・ケラバ等の詳細納まりについて、担当者から明確な説明を受けることが重要です。

雨漏りリスクと屋根形状・勾配

| 屋根形状の例 | 雨漏りリスク | 雨仕舞いの注意点 |

|---|---|---|

| 切妻屋根・寄棟屋根 | 比較的低い | 軒先、ケラバ、棟部など基本箇所の雨仕舞いを確実に行う。 |

| 片流れ屋根 | 注意が必要 | 高所側の壁取り合いや軒先からの雨水回り込みに留意し、十分な傾斜を確保する。 |

| 陸屋根(フラット屋根) | 高い | 防水層の信頼性が重要。ドレン詰まり防止のため定期清掃を行い、微傾斜でも水たまりが発生しやすい点に注意。 |

| 複雑な形状の屋根 | 高い | 谷樋や壁際が多くなるため、各箇所ごとに丁寧な雨仕舞い施工が求められる。 |

小屋裏換気の重要性!換気棟の設置による結露対策

小屋裏に発生する結露は雨漏りの直接原因ではないものの、構造部材の劣化や防水層の性能低下を招き、雨漏りリスクを間接的に高める要因となります。したがって、適切な換気対策が不可欠です。

結露は、小屋裏に湿気が滞留し、屋根面との温度差が生じた際に発生します。夏季は高温多湿になりやすく、冬季には暖かい空気が屋根裏に上昇して冷やされ、野地板表面で結露水が発生します。

この水分が木材に長期間滞留すると腐朽菌やカビの原因となり、構造材の強度を低下させます。防水シートや断熱材が劣化すれば、最終的に雨漏りの発生へと繋がる恐れがあります。

結露防止には、換気棟や軒裏換気口などの換気部材を適切に配置し、小屋裏内の通気を確保することが重要です。これにより湿気の排出と新鮮空気の流入が促進されます。

換気棟は、屋根の頂部に設置することで上昇する暖かい空気を自然排出する役割を担います。軒裏から吸気する設計と併用することで、より効果的な空気の流れを形成できます。

他に、屋根妻側の壁面に設置する妻換気もありますが、通気効率は棟換気に劣るため、建物構造や風向などを踏まえて適用が必要です。

高断熱・高気密住宅や屋根裏部屋がある住宅では、小屋裏の空気が滞留しやすく、特に換気不足による結露発生のリスクが高まるため、計画的な換気設計が求められます。

一方、従来の木造住宅では自然換気がある程度機能しているケースもありますが、それでも無対策では結露を完全に防ぐことは困難であり、改めて換気の見直しが必要です。

換気棟の設置費用は屋根形状や長さにより異なりますが、一般的には数万円~十数万円程度です。新築時の導入であれば比較的安価で済み、費用対効果も高くなります。

小屋裏換気の種類と仕組み(代表例)

| 換気の種類 | 仕組み | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| 棟換気 | 屋根の頂上(棟)に換気部材を設置し、小屋裏の熱気や湿気を排出する。軒裏からの吸気と組み合わせることで効果が高まる。 | 最も効率的な換気方法の一つ。小屋裏全体の換気に効果的。 | 施工が不適切な場合、雨漏りの原因になる可能性あり。雪が多い地域では対策が必要。 |

| 軒裏換気 | 軒天部分に吸気口を設け、外気を取り入れる。棟換気などとセットで用いられることが多い。 | 比較的簡単に設置可能。 | 吸気口が小さいと十分な換気量が得られない場合がある。 |

| 妻換気 | 屋根の妻側の壁(切妻屋根の三角形の部分など)に換気口(ガラリなど)を設置する。 | 設置が比較的容易。 | 小屋裏全体の換気効率は棟換気に劣る場合がある。風向きに影響されやすい。 |

適切な換気量の確保には、小屋裏の容積や屋根面積を基にした計算が必要であり、専門的な知見を持つ設計士や屋根業者に相談することが推奨されます。

さらに、換気棟や吸気口は落ち葉や動物の巣などによって詰まりやすいため、定期的な点検と清掃を行うことが機能維持の観点から重要です。

小屋裏の結露は目に見えないリスクであり、建物の劣化を静かに進行させます。計画的な換気対策により、建物の寿命延長と住環境の保全を図ることが可能です。

表面的な補修だけでは根本解決にならないケースが多い理由

雨漏り箇所に応急処置をしても、原因箇所が異なれば再発の可能性が高くなります。根本的な浸入口が特定されていない限り、表面的な補修では問題解決には至りません。

たとえば、天井の水染みの真上を補修しても、実際には上階の屋根材の割れから浸入した水が回り込んでいることがあります。この場合、補修箇所は的外れとなります。

浸水経路は直線的ではなく、内部構造を伝って予想外の位置に現れることがあるため、根本原因を把握するためには全体構造の把握が不可欠です。

補修を繰り返しても雨漏りが止まらない場合は、根本原因が残存している可能性が高く、そのたびに修理を行うと累積費用が大きくなります。

また、構造体に水が長期的に触れることで木材腐朽や断熱材の劣化が進行し、建物の安全性と性能に深刻な影響を及ぼす恐れもあります。

市販のコーキング材などで応急的に処置しても、正しい知識と施工技術がなければかえって状況を悪化させる結果となる場合もあります。

特に排水経路や通気部を塞ぐような補修は、雨水の逃げ道をなくし、内部滞留を引き起こすことで被害を拡大させる危険性があります。

建物構造の複雑さと雨漏り原因箇所の見極めの難しさ

住宅の形状や構造が複雑である場合、雨水の通り道も多岐にわたり、浸入箇所の特定は非常に困難になります。見た目の漏水箇所と実際の原因が一致しないこともあります。

たとえば、1階の窓枠からの雨漏りの原因が、2階のバルコニーや屋根の谷部分である場合もあり、水が構造内部を伝って漏出していることがあります。

増改築を繰り返した住宅やデザイン性の高い建築は、旧部材との接合部が雨水の弱点となりやすく、雨漏りの経路が複雑化しやすい傾向があります。

複雑な構造の住宅では、屋根形状の谷部分や壁との取り合い部など、水の集まりやすい箇所を丁寧に確認する必要があります。

複数のルーフバルコニーがある住宅では、それぞれの排水溝や防水層、笠木などの部位が独立した原因箇所となる可能性があり、個別の精密調査が求められます。

また、増築箇所では雨水の流れ方が変更されている場合があり、設計段階の想定と異なる経路で雨水が浸入するケースもあります。

こうした場合には、赤外線サーモグラフィーカメラを用いて壁内の水分分布を確認したり、ファイバースコープで狭所内部を目視確認するなど、専門機器による調査が有効です。

高所や狭所での作業を伴う雨漏り原因の調査は危険が伴い、構造に対する誤判断による損傷リスクもあるため、専門業者に依頼することが合理的かつ安全です。

専門業者であれば、機器の活用と経験に基づいた判断により、原因の特定と適切な修繕提案を一貫して行うことが可能です。

プロが教える!雨漏り原因特定のためのセルフチェックポイント

専門業者に調査を依頼する前に、住宅所有者自身で確認可能な項目を把握しておくことは極めて有効です。なぜなら、状況の把握が適切な説明や診断につながるためです。安全を最優先に確認可能な範囲に留めて観察を行いましょう。

セルフチェックで確認したいこと

- 天井のシミの位置や形状と雨漏りの発生タイミングの関係性

- サッシ周囲・バルコニー等の浸水痕や排水不良の有無

- 外壁のひび割れやコーキング材の劣化状態

これらの観点を踏まえて住まいの状況を冷静に観察し、情報を整理しましょう。

天井のシミの位置や形状と雨漏りの発生タイミングの関係性

シミの場所や形状、発生時の天候を観察することで、浸入経路の特定に繋がる手がかりを得ることができます。水の動きと痕跡を把握することで、内部構造のどこに問題があるかを推察できます。

たとえば、雨直後に天井隅から漏水がある場合は、その真上の屋根や壁の境界に浸入箇所がある可能性が高くなります。シミの色や拡がり方も重要な情報です。

帯状に拡がるシミや雨の継続後に濡れる現象が確認できた場合、壁内や屋根裏を伝って水が拡散していると推測できます。雨量と漏水の相関も確認しておきましょう。

また、濃い茶色のシミであれば、長期間の雨水浸入が疑われ、内部建材の腐食やカビの繁殖が懸念される状態です。早急な対応が求められます。

逆に薄く新しいシミであれば、発生時期が特定しやすく、過去の気象条件との照合により発生源を絞り込む参考情報となります。

特に風を伴う強い雨の時だけ漏水が発生する場合は、窓枠や外壁の開口部など、横方向からの浸水リスクが高い部位が原因の可能性があります。

状況を記録する際は、シミの出現日時・天候・発生部位・シミの形状を継続的に記録しておくことで、後の専門業者の判断材料として極めて有効です。

雨漏りシミ観察記録シート(例)

| 観察日・時刻 | 天候 (雨量など) | シミの場所 | シミの大きさ・形 |

|---|---|---|---|

| 2024/XX/YY HH:MM | 集中豪雨 (30mm/h) | リビング天井中央 | 直径約20cmの円形 |

| 2024/XX/ZZ HH:MM | 小雨 (5mm/h) | 寝室壁際・天井接点 | 幅10cm長さ50cmの帯状 |

記録と併せて、写真による保存も重要です。撮影の際は以下の点に留意してください。

- シミの位置を部屋全体の中で示すように撮影する

- シミの色や質感が判別できるように近接撮影を行う

- 定規やメジャーを添えて大きさを客観的に記録する

写真と記録を組み合わせることで、雨漏りの経過と発生傾向を立体的に把握でき、調査時に再現性を持って説明できます。

シミの状態から読み取れる推測情報

シミの色

- 薄茶色:比較的新しい雨漏りが疑われる

- 濃茶色・黒色:長期間の雨漏りおよび腐食リスクの可能性

シミの拡がり方:

- 点状・円形:局所的な浸入が発生している可能性

- 帯状・広域:複数浸入口または水の拡散経路が形成されている可能性

- カビを伴う場合:常時湿潤状態にあり、健康や建材に悪影響を与える可能性が高い

- 長袖・長ズボン(怪我防止)

- 帽子(頭部保護)

- マスク(カビ・埃対策)

- 手袋(軍手など)

- 滑りにくい靴(転倒防止)

- 懐中電灯またはヘッドライト

- 構造材の上以外に乗らない(天井板踏抜き事故防止)

- 断熱材の損傷回避(性能低下を防ぐ)

- 電気配線に触れない(感電リスク)

- 小動物の糞尿や異臭に注意(衛生被害)

- 屋根の水抜き穴をコーキングで塞ぎ、野地板が腐食

- 防水スプレー施工後も浸水が継続し、壁内部が結露・断熱材がカビ化

- スレート瓦を接着剤で補修しようとし、強風で剥離・葺き替えが必要に

- 問い合わせ・相談

- 現地調査・ヒアリング

- 見積書提示(修理範囲・費用・工期)

- 契約(保証内容の確認も重要)

- 修理施工(専門職人による実施)

- 完了確認・アフターフォロー(保証の説明含む)

- 散水調査:雨を再現し、侵入箇所を特定

- 赤外線カメラ:壁内の温度差から漏水箇所を可視化

- ファイバースコープ:狭所・壁内の状態を直接確認

- ドローン:高所・急勾配屋根の非接触点検に活用

- 建設業許可、資格(建築士・雨漏り診断士など)を有している

- 雨漏り修理の実績が豊富

- 見積書に材料費・工事費・諸経費が明記されている

- 明確な保証内容(保証書あり)

- 口コミや評判に信頼性がある

- 素人にもわかる説明を心がけている

- 地元密着型で長年営業している

- 耐久性(再発防止期間)

- 費用対効果(投資と安心感のバランス)

- 美観と建物との調和

- 保証内容(範囲・期間)

- 今後のメンテナンス必要性

- 他部位との劣化バランス

- スレート屋根:20~25年(10年毎塗装推奨)

- ガルバリウム鋼板:25~35年

- 日本瓦(陶器):50年以上(漆喰や下地補修必要)

- セメント・モニエル瓦:20~30年

- アスファルトシングル:15~30年

- 広範囲の退色・サビ・コケ

- 多数の屋根材破損や浮き

- 野地板の腐食(天井裏確認)

- 雨漏り原因箇所が特定困難または複数箇所

- 過去の修理履歴が多く、効果が持続しない

- 屋根:ズレ・割れ・苔・板金のサビや浮き

- 外壁:クラック、塗膜の劣化(チョーキング)

- シーリング:ひび割れ、剥がれ、肉痩せ

- 雨樋:詰まり・破損・支持金具の緩み

- ベランダ:防水層の膨れ・ひび・排水口詰まり

- シリコン系:7~10年

- フッ素系:12~15年

- ガルバリウムカバー工法:10~15年(塗膜次第)

- 雨樋の清掃(落葉除去)

- 外壁の低圧水洗い

- ベランダ排水口の清掃

- 悪質業者の回避と信頼できる業者の見極め方

- 見積もり比較で失敗しないための判断基準

- 質問・確認項目による優良業者の選別方法

- 保証制度が整備された施工会社の見極め方

- 建設業許可(屋根工事業・板金工事業など)

- 雨漏り診断士(NPO法人雨漏り診断士協会認定)

- 建築板金技能士(国家資格)

- 瓦屋根工事技士(国交省認定)

- 工事範囲、面積、部位が明記されているか

- 材料名・型番・数量・単価の記載

- 工期・支払い条件・保証内容の明示

- 金額の総額(税抜・税込明記)

- 着工日・完了日

- クーリングオフの有無

- 保証期間と保証対象の明記

- 公式サイトの施工事例(写真・説明付き)

- SNS投稿(Instagram、Facebookなど)

- Googleマップレビュー、口コミ比較サイト

- 内容の具体性(作業内容・対応態度など)

- 投稿時期の分散性

- 業者による誠実な返信があるか

- 葺き替え・カバー工法:5〜10年程度

- 防水工事:3〜10年程度

- 部分補修:1〜3年程度(条件付き)

- 保証対象の範囲(例:施工不良による再発)

- 免責事項(自然災害、使用者による改変など)

- 保証請求手続き(連絡先、対応フローなど)

- 保証書の発行有無と内容の記載

- 雨漏りの発生場所(天井、壁、窓サッシ周辺など)

- 発生時期と頻度

- 雨漏り状況(例:水滴が垂れる、シミができるなど)

- 建物の種類・築年数・構造

- 屋根形状・材質(分かる範囲で)

- 修理歴の有無

- 希望する修理範囲や予算

- 雨漏りが完全に止まらなかった

- 数ヶ月~1年で再発

- 不適切な補修により別の箇所が被害

- 建物内部への二次被害(腐食、カビ)

- 「別途費用」「追加工事費」などの曖昧な記載

- 書面での説明が不十分

- 工事範囲の記載が不明確

- 工事範囲の見直し

- 材料のグレード変更

- 工事時期の調整(閑散期に依頼)

- 高圧的な交渉

- 他社批判

- 根拠のない値下げ要求

- 屋根材の破損やズレ

- 棟板金の浮き・シーリングの劣化

- 谷樋の破損・詰まり

- 外壁のクラック・塗膜劣化

- サッシや笠木のシーリング劣化

- 雨樋の詰まりや破損

- 目視調査:初期確認として基本

- 散水調査:雨漏りを再現して特定

- 赤外線調査:非破壊で内部の水分を可視化

- ファイバースコープ:狭所の内部確認に有効

- 事前挨拶の有無と内容(期間・連絡先明示)

- 騒音・振動・臭気対策(作業時間の配慮、養生対策)

- 工事車両の駐車計画(通行妨害回避)

- 足場設置の安全基準遵守

- 作業員の保護具着用(ヘルメット、安全帯等)

- 作業工程と手順の明示

- 資材・工具の整理整頓と現場清掃

- 台風・地震など天災による損害

- 地盤沈下・構造的欠陥による損傷

- 施主の過失や不適切な管理による破損

- 経年劣化に基づく自然な損耗

- 害獣・害虫による被害

- 不具合を発見したら業者へ連絡

- 業者が現地調査・原因確認を実施

- 保証適用範囲内であれば無償修理を実施

- 施主氏名と住所

- 工事場所(住所)

- 工事完了日と保証期間

- 保証対象範囲と免責事項

- 施工業者の情報と社印

カビの有無

これらの観察内容を事前に整理し、専門業者に提示することで、調査の精度と修繕提案の適切性を高めることが可能になります。

サッシ周りやベランダ・バルコニーからの浸水サインを見逃すな

サッシやバルコニーは構造上、雨水の侵入リスクが高い部位です。接合部が多く、防水層や排水機能の劣化が浸水の起点となるため、定期的な点検が必要です。

窓枠のシーリング材に亀裂がある、壁紙の剥がれやカビが発生しているなどは、浸水の可能性がある代表的なサインです。目視と接触で状態を確認しましょう。

ベランダやバルコニーでは、床防水層のひび割れや浮き、排水口の詰まり、シーリング材の劣化に注意が必要です。沈み込みのある床も水の侵入を示唆します。

見落とされやすい部位として、手すり壁の根元、エアコン室外機下、笠木との取り合い部なども入念に確認することが重要です。

以下に、代表的なチェックポイントをまとめました。

サッシ周り・ベランダ・バルコニー 雨漏りチェックリスト

| チェック対象 | 確認項目 |

|---|---|

| サッシ周り | シーリング材にひび割れや剥がれはないか? |

| サッシ周り | ガラスとサッシ枠の間に隙間はないか? |

| サッシ周り | サッシ枠と外壁の取り合い部分に隙間やシーリングの劣化はないか? |

| サッシ周り | 窓下の内壁にシミやカビ、壁紙の剥がれはないか? |

| ベランダ・バルコニー | 床面(防水層)にひび割れや膨れ、水たまりはないか? |

| ベランダ・バルコニー | 排水口が落ち葉やゴミで詰まっていないか? |

| ベランダ・バルコニー | 立ち上がり部や手すり壁の根元にシーリングの劣化はないか? |

| ベランダ・バルコニー | 笠木にぐらつき・隙間・サビはないか? |

| ベランダ・バルコニー | 床に沈みや異音はないか? |

FRP・ウレタン・シート防水の種類により、劣化症状は異なります。防水種別に応じた劣化傾向を把握し、点検を行うとより効果的です。

排水口の清掃は防水性能の維持に直結します。堆積物による水溜まりは、防水層の劣化を促進し、室内への浸水リスクを高めるため注意が必要です。

外壁のクラック(ひび割れ)やコーキングの劣化具合の確認

外壁のクラックやコーキング材の劣化は、雨漏りリスクを高める代表的な要因です。経年劣化により隙間が生じ、水の浸入口となる可能性があります。

髪の毛より太い0.3mm以上のひび割れは、特に注意が必要です。縦方向のクラックは雨水が伝いやすく、浸水のリスクが高くなります。

サイディング外壁では目地部や窓周辺のシーリングの状態を確認します。硬化や剥離、ひび割れが認められる場合は、早期の補修が必要です。

以下に外壁クラックの危険度の目安を示します。

| 0.3mm未満のヘアークラック | 構造的な問題は少ないが、塗装で保護することが望ましい |

| 0.3mm以上のクラック | 雨水の浸入リスクがあり、補修が推奨される |

| 1mm以上のクラック | 構造的な問題を伴う可能性があり、専門調査が必要 |

コーキング材は種類によって耐用年数が異なり、放置すれば雨漏りを引き起こす原因となります。以下の比較表を参照してください。

主なコーキング材の種類と耐用年数目安

| コーキング材の種類 | 耐用年数目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| アクリル系 | 5~10年程度 | 湿気に強いが耐候性が低く、露出部には不向き |

| ウレタン系 | 5~10年程度 | 密着性・弾力性に優れるが紫外線に弱く、塗装保護が必要 |

| シリコン系 | 7~15年程度 | 耐水性・耐熱性に優れるが塗装不可の製品が多い |

| 変成シリコン系 | 10~15年程度 | 耐候性・耐久性に優れ、塗装も可能で外装に多用される |

点検時は、クラックの幅の測定や、シーリング材の触感(硬化・弾力性の有無)を確認します。変色や破断も劣化のサインとなるため要注意です。

サイディングボードの反りや釘浮きなども水の浸入口となり得るため、外壁全体の視認による点検が必要です。不安があれば専門業者に早期相談しましょう。

DIYでの雨漏り原因特定はどこまで可能?限界と注意点

無理な自己判断による調査は危険であり、建物の劣化や費用の増大を招く恐れがあります。DIYで可能な範囲と限界を正しく理解することが極めて重要です。

自分で安全に確認できる範囲と具体的な調査方法

雨漏り箇所の事前把握は業者への説明を明確にし、修理の効率を高めるためにも有効です。ただし、調査は安全を最優先に行う必要があります。

点検口がある場合は、懐中電灯で天井裏を確認し、木材の濡れやカビ、滴り跡を探します。外部は双眼鏡を使って屋根や外壁の目視確認が可能です。

調査時には以下の装備を準備してください。

天井裏での注意点は以下の通りです。

雨漏りの様子は動画で記録しておくと、業者との情報共有や保険申請時に役立ちます。観察結果は日付・天候・場所と併せて記録してください。

原因特定を誤った場合に起こりうるリスクと被害の拡大

誤った判断による応急処置は、かえって被害を悪化させる可能性があります。原因箇所を誤認した状態で補修しても、雨水の侵入経路が残り、被害が広がる危険性があります。

誤った対処の代表例は以下の通りです。

これらの事例では、当初数万円で済むはずだった修理が数十万〜百万円単位に膨れ上がるケースもあります。また、建材の湿気はカビを生み、アレルギー症状や呼吸器疾患のリスクを高めます。

やはり専門業者への依頼が確実!そのメリットを再確認

雨漏り原因の正確な特定には、専門業者の知識・技術・機材が不可欠です。プロは赤外線カメラや散水調査、ファイバースコープ、水分計などを駆使し、目視できない場所まで調査を行います。

専門業者に依頼した場合の一般的な流れは次の通りです。

使用する専門機材の例は以下の通りです。

優良業者選定のチェックリスト

複数業者に見積もりを依頼し、対応・費用・提案内容を比較検討することが、納得のいく修理への第一歩です。不安がある場合は、無料点検を活用し、早期にプロへ相談することが推奨されます。

雨漏り原因特定後の正しい再発防止策の選び方と優先順位

雨漏りの原因が判明した後は、適切な修理工法の選定と、再発防止の観点から優先順位を明確にすることが不可欠です。適切な対策を講じることで、長期的な安心と修理コストの最適化につながります。

原因箇所と被害状況に応じた最適な修理工法の選定方法

原因箇所や被害の程度に応じて修理工法を選ぶことが重要です。軽微な破損なら部分修理で済みますが、下地まで劣化している場合は大規模な工事が必要です。状況に合わない工法では、再発や費用増大のリスクが高まります。

例えば、瓦の一部割れで下地に問題がなければ交換のみで済むことがあります。一方、下地まで腐食していれば、野地板や防水シートも含めた交換が必要です。外壁のひび割れも、規模や構造的要因によっては全面改修が求められます。

原因箇所別 修理方法・費用・工期の目安

| 原因箇所 | 修理方法 | 費用目安 | 工期目安 |

|---|---|---|---|

| 屋根材の割れ・ズレ | 差し替え、シーリング | 数千円~数万円 | 半日~1日 |

| 棟板金の劣化 | 増し打ち、交換 | 1mあたり3,000円~8,000円 | 半日~2日 |

| 谷樋の劣化 | 部分交換・清掃 | 数万円~数十万円 | 1日~3日 |

| 外壁のひび割れ | シーリング・塗装 | 1mあたり数千円~ | 1日~数日 |

| シーリングの劣化 | 打ち替え・増し打ち | 1mあたり700~1,500円 | 数日~2週間 |

| 防水層の劣化 | トップコート・再施工 | 数万円~数十万円 | 1日~1週間 |

修理工法の選定では以下の基準を考慮します。

部分修理で済む場合と屋根全体の改修が必要な場合の境界線

雨漏り対策には、部分修理と全面改修の選択が求められます。軽微な不具合や築浅住宅では部分修理で対応可能ですが、築年数が経過し屋根材が広範囲で劣化している場合は、全体の改修が合理的です。

スレート屋根で築10年程度かつ損傷が一部であれば部分補修で済みます。しかし、築20年以上かつひび割れや複数箇所の雨漏りが見られる場合は、カバー工法や葺き替えの検討が現実的です。

主な屋根材の耐用年数目安

改修が必要なサイン:

比較表:部分修理と全体改修

| 比較項目 | 部分修理 | 全体改修 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 安価 | 高額(数十万~) |

| 工期 | 短い | 長い(数日~) |

| 耐久性 | 一部向上 | 全体向上 |

| 再発リスク | 残る | 低減 |

| 保証 | 限定的 | 長期保証あり |

| 外観 | 局所的改善 | 全体統一感あり |

| 資産価値 | 限定的 | 向上の可能性 |

再発防止のための効果的な予防メンテナンス計画の立て方

修理後も建物の健全性を保つためには、予防的な点検・メンテナンスが欠かせません。経年による劣化は避けられないため、定期点検を行うことで、深刻な被害を未然に防げます。

点検周期は工法や素材によって異なりますが、屋根や外壁は5~10年ごとの確認が推奨されます。点検項目としては、瓦や板金のズレ、シーリングの劣化、雨樋の詰まり、外壁のひび割れなどが挙げられます。

予防メンテナンスチェックリスト(例)

塗料別メンテナンス周期目安

DIYで可能な作業例

また、点検・修理履歴は以下の形式で記録しておきましょう。

メンテナンス記録シート(例)

| 実施日 | 場所 | 内容 | 実施者 |

|---|---|---|---|

| 44997 | 屋根 | 棟板金シーリング補修 | ○○ルーフサービス |

| 45543 | 雨樋 | 清掃(落葉除去) | DIY |

| 45767 | 外壁(南面) | サッシ周りのシーリング打替 | △△外装工業 |

継続的な点検と履歴管理により、資産価値の維持と修理コストの最小化が可能となります。

信頼できる雨漏り修理業者の見分け方|見積もり比較のコツ

突然の雨漏りが発生した際、信頼できる修理業者を選ぶことは非常に重要である。悪質な業者による不適切な施工を避けるためには、業者選定時に明確な判断基準を持つことが求められる。

本章では、優良業者の見極め方と見積もり比較の際に注意すべきポイントについて解説する。

関連記事:屋根修理業者選び8つのポイント!簡単に優良業者を見分ける方法!|屋根修理マイスター

信頼できる雨漏り修理業者の特徴と見積もり比較のポイント

| 観点 | 詳細 |

|---|---|

| 信頼できる業者の共通点 | 建設業許可や関連資格の有無、詳細な見積書・契約書の提示、施工実績、アフターフォローの充実 |

| 見積もり比較の重要ポイント | 相見積もりの実施、明細の確認、極端な低価格への警戒、適正な値引き交渉 |

この記事で扱う内容は以下の通りである。

悪徳業者に注意!信頼できる雨漏り修理業者の共通点とは

信頼できる業者には、建設業許可や専門資格の保有、明確な契約内容提示、十分な実績、万一に備えた保証制度など、いくつかの共通点がある。これらの要素は、技術力と誠実性の裏付けとなる。

建設業許可や関連資格(雨漏り診断士など)の有無を確認する

建設業許可や専門資格の有無は、業者が法令を遵守し、一定の技術基準を満たしている証である。特に500万円以上の工事では建設業許可が必須であり、大規模工事を依頼する際には確認が必要である。

確認すべき資格一覧

これらの資格・許可の有無を業者に直接尋ね、許可番号や資格証の提示を求めるとよい。

詳細な見積書と分かりやすい契約書を提示してくれるか

適正な業者は、工事範囲や使用資材、施工工程、保証内容などを詳細に記した見積書と契約書を提示する。これにより、後日の請求トラブルや仕様の相違を防ぐことができる。

見積書チェックリスト

契約書確認項目

疑問点がある場合は業者に説明を求め、納得したうえで契約を結ぶべきである。

豊富な施工実績と利用者からの良い評判・口コミがあるか

業者の信頼性は、過去の施工事例と利用者の評価に表れる。具体的な事例や実際の施工写真があれば、業者の対応力を判断しやすい。

施工実績・評判確認手段

口コミ評価の注意点

可能であれば、地域の知人や近隣で修理経験のある人から直接話を聞くことも有効である。

アフターフォローや工事保証制度が充実しているかを確認

保証制度の有無とその内容は、万一の再発時に無償対応してもらえるかどうかを左右する重要な要素である。

一般的な保証期間の例

保証内容チェックリスト

契約時には保証書の見本を提示してもらい、内容を理解したうえで署名することが望ましい。充実した保証制度は、業者の施工品質への自信の表れでもある。

雨漏り修理の見積もり比較で失敗しないための重要ポイント

雨漏り修理の見積もりは、金額の安さだけでなく内容の妥当性や内訳の明確さを重視する必要がある。なぜなら、必要な工事が含まれていなかったり、不要な費用が含まれていた場合、結果的に損をする可能性があるからである。以下に見積もり比較時の重要ポイントを整理する。

雨漏り修理の見積もり比較におけるチェックポイント

| 確認ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 複数業者からの相見積もり取得 | 2社以上から見積もりを取得し、工事内容・費用・保証条件を比較する |

| 見積もり項目の詳細チェック | 材料費・足場代・工事費・諸経費が明記され、内容が適正かを確認する |

| 安すぎる見積もりの注意点 | 手抜き工事や後日の追加請求など、リスクがないかを見極める必要がある |

| 値引き交渉のタイミングと方法 | 比較検討後に適切な理由を添えて交渉し、書面で明記すること |

必ず複数の業者から相見積もりを取り内容を比較検討する

見積もりは1社のみに依存せず、必ず2社以上から取得し比較する必要がある。なぜなら、相場感や各社の提案内容の違いを把握することで、最も信頼できる業者を選択しやすくなるからである。業者によって提案される材料や工法、保証内容が異なるため、価格以外の付加価値も含めて検討すべきである。

見積もり依頼時に伝えるべき情報リスト

見積もり項目(材料費・足場代・工事費・諸経費)を細かくチェック

見積書は合計金額ではなく内訳に注目し、各項目が明確で妥当であるかを確認すべきである。曖昧な「一式」表示や詳細のない諸経費の割合が高すぎる場合には注意が必要である。

見積もり項目ごとのチェックポイント詳細

| 材料費 | ・メーカー・品名・規格・数量・単価が明記されているか ・使用素材の耐久性が自宅に適しているか |

| 足場代 | ・設置範囲・設置期間が明記されているか ・金額が地域相場と大きく逸脱していないか |

| 工事費 | ・作業内容・人工(にんく)数が具体的に記載されているか |

| 諸経費 | ・廃材処理費・現場管理費・運搬費などの内訳が明確か |

「安すぎる見積もり」に潜む危険性と追加費用のリスク

著しく安価な見積もりには注意が必要である。なぜなら、必要な工程や材料を省略するなど品質を犠牲にしてコストを下げている場合が多いため、修理後の再発や追加費用が発生するリスクがあるからである。

よくある失敗事例

追加費用が発生しやすい見積もりの特徴

見積もり提示後の値引き交渉の適切なタイミングと方法

見積もりに納得できない場合は、全社の比較後に具体的な根拠を示して交渉することが望ましい。なぜなら、相手に納得されやすく、無理のない費用調整が期待できるからである。

成功しやすい値引き交渉の例

NG例

交渉が成立した場合は、必ず見積書や契約書を再発行して書面で確認することが重要である。なお、自治体の補助金制度や火災保険適用の可否についても事前に確認しておくと良い。

優良な雨漏り修理業者を選ぶための具体的な質問リストと確認事項

雨漏り修理を依頼する際、業者の信頼性や技術力を見極めるには、的確な質問を行い、その回答から誠実さや専門性を判断することが重要です。以下に業者選びで活用できる質問項目と確認ポイントを示します。

雨漏りの原因特定方法について具体的に質問し納得できる説明か

原因特定の手法を尋ね、業者が納得できる根拠と調査方法を明示できるかを確認する。調査内容が曖昧な場合は信頼性に欠ける可能性がある。

代表的な原因箇所(例)

主な調査方法と特徴

使用する屋根材や防水材の種類・耐久性について説明を求める

材料の種類、仕様、耐用年数を具体的に聞き、説明が曖昧でないか確認する。比較検討できるようにカタログやサンプルの提示を求めるのも有効。

代表的な屋根材の比較表

| 屋根材 | 特徴 | 耐久年数 | 費用目安(/㎡) |

|---|---|---|---|

| スレート瓦 | 軽量・安価 | 20〜30年 | 5,000〜8,000円 |

| ガルバリウム鋼板 | 耐久性・耐震性高 | 25〜40年 | 6,000〜10,000円 |

| 日本瓦 | 非常に長寿命 | 50年以上 | 8,000〜15,000円 |

防水・シーリング材の分類

| ルーフィング材 | アスファルト系、改質アスファルト系等 |

| 防水塗料 | ウレタン、FRP、アクリルなど |

| シーリング材 | シリコン系、変成シリコン系、ウレタン系 |

工事中の近隣への配慮や安全管理体制について確認する

工事による近隣への影響や安全対策について質問し、業者の配慮姿勢を確認する。具体的な対応策が提示されるかが判断材料となる。

近隣配慮の確認項目

安全管理の確認項目

万が一、工事中に近隣とトラブルが生じた場合の対応方法も確認しておくことで、安心して業者に任せることが可能になります。

長期保証を提供する優良な施工会社の選び方と保証内容の確認

長期保証の有無は施工会社の信頼性を示す指標であり、再発時の無駄な出費を防ぐ重要な判断材料となる。修理後も安心できるよう保証内容を細部まで確認することが欠かせない。

保証期間の長さだけでなく保証される具体的な内容をしっかり確認

保証の実効性は期間の長さだけでなく、適用条件や免責事項の内容に大きく左右される。保証範囲が限定的では実質的な価値が低いため、適用ケースを事前に明確にしておく必要がある。

例えば、「通常使用下での雨漏り再発に限定」といった制限付き保証も多いため、「どこまで無償で対応されるのか」「どのようなケースが対象外なのか」を確認し、書面での裏付けを得るべきである。

保証内容でよくある免責事項の例

保証適用時の手続き(一般例)

メーカー保証と業者独自の自社施工保証の違いを理解する

製品の不良を対象とするメーカー保証と、工事不備を対象とする自社施工保証は性質が異なる。どちらが適用されるかによって対応先と責任範囲が変わるため両者の違いを正確に理解しておくことが重要である。

メーカー保証と自社施工保証の比較

| 項目 | メーカー保証 | 自社施工保証 |

|---|---|---|

| 保証対象 | 製品の製造不良 | 工事の施工不良 |

| 保証者 | 製品メーカー | 施工業者 |

| 保証期間 | 製品により異なる(10〜20年等) | 業者により異なる(1〜10年等) |

| 特徴 | 製品の信頼性が前提、施工は対象外 | 工事全体をカバー可能、直接対応が容易 |

| 注意点 | 申請が煩雑な場合あり | 倒産時に保証が無効化される恐れあり |

保証請求時はまず施工業者に連絡し、施工不備か製品不良かを確認した上で対応が分かれる。保証書や契約書は大切に保管しておくことが不可欠である。

保証書の発行と万が一の際の保証継承が可能かどうかもチェック

保証内容を裏付ける書面の有無と、保証を次の所有者に引き継げるか否かは、将来的な資産価値に影響する重要な確認項目である。保証書の交付は必須であり、継承条件の有無も併せて業者に確認することが望ましい。

保証書に記載すべき項目リスト

保証継承が可能な場合、手続き内容や費用の有無も確認しておくと良い。中古住宅市場においては保証の有無が付加価値となる場合があるため、将来的な視点からも検討すべき事項である。

街の屋根やさん埼玉上尾店

街の屋根やさん埼玉上尾店

雨漏り修理110番

雨漏り修理110番

雨漏り屋根修理DEPO

雨漏り屋根修理DEPO