当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。

スタイリッシュで耐久性も高いと評判のガルバリウム鋼板ですが、その一方で「雨音がうるさい」「夏は暑い」といった不安な声も聞こえてきて、本当に自宅に採用すべきか迷っていませんか。

結論から言うと、ガルバリウム鋼板が持つ弱点を正しく理解し、適切な対策を講じれば、後悔する可能性は限りなくゼロに近づけられます。

なぜなら、ガルバリウム鋼板の採用で後悔する原因のほとんどは、「音・熱・傷・サビ・費用」という5つのデメリットを知らないこと、または軽視することにあるからです。逆に言えば、これらの弱点は、断熱材の工夫や製品選び、信頼できる業者選定といった事前対策で十分にカバーできます。

この記事では、「雨音がうるさくて眠れない」「夏場の2階がサウナ状態」といったリアルな失敗談をもとに、ガルバリウム鋼板が持つ5つのデメリットを徹底的に解説します。

さらに、デメリットを克服するための具体的な対策方法や、他の建材との比較まで網羅しているため、あなたの家にとって最適な選択なのかを客観的に判断できるようになります。

この記事を最後まで読むことで、ガルバリウム鋼板に関する全ての不安を解消し、自信を持って「採用する・しない」の決断を下せるようになります。

関連記事:ガルバリウム鋼板屋根まるわかり!塗装、屋根材、価格、施工方法で選ぶ屋根リフォーム|屋根修理マイスター

この記事でわかること

- 後悔に直結する5つのデメリット(音・熱・傷・サビ・費用)の具体的な内容

- 雨音や夏の暑さを解消するための具体的な対策方法

- スレートや窯業系サイディングなど他の建材との性能・コスト比較

- 10年後、20年後を見据えたメンテナンス費用と周期

- デメリットを最小化してくれる優良な施工業者の見分け方

- 塩害地域や寒冷地など、住んでいる環境別の注意点と適合性

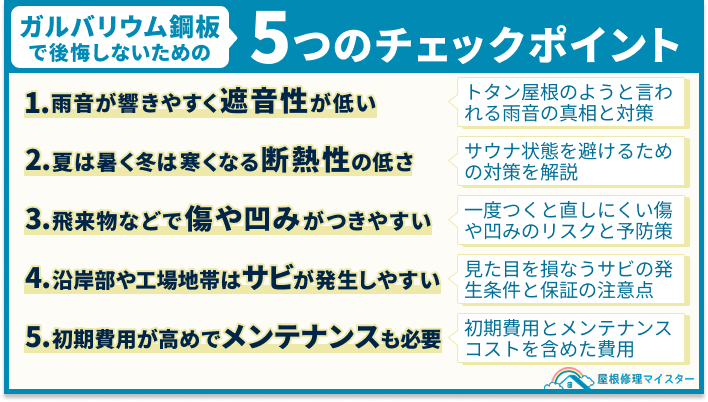

ガルバリウム鋼板のデメリット5選!後悔する前に知るべき注意点

ガルバリウム鋼板には、知らずに選ぶと「こんなはずじゃなかった」と後悔に繋がる、5つの大きなデメリットが存在します。これらのデメリットは素材の特性に起因するもので、あなたの住環境や価値観によっては、デザインの魅力を上回る重大な欠点になり得るからです。

この記事では、ガルバリウム鋼板を採用して後悔する前に知っておくべき、具体的なデメリットとその対策を専門家の視点で徹底解説します。

これらのデメリットと対策を深く理解することで、あなたは自信を持ってガルバリウム鋼板を採用するかどうかの判断を下せるようになります。

【デメリット1】雨音が響きやすく遮音性が低い

ガルバリウム鋼板を選ぶ上で最も覚悟が必要なデメリットは、雨音が「うるさい」と感じるほど室内に響きやすい点です。素材が非常に薄い金属板であるため、雨粒が屋根に当たった時の振動が音となってダイレクトに伝わりやすい特性を持っているからです。

この章では、なぜ雨音がうるさく感じるのか、その原因と実際の住み心地への影響について詳しく見ていきましょう。

「トタン屋根のよう」と言われる薄さが原因

雨音が響く根本的な原因は、ガルバリウム鋼板の製品本体が持つ0.4mm前後という「薄さ」にあります。この薄さは一般的なクリアファイルと同程度で、雨粒が当たる衝撃を吸収したり弱めたりできず、まるで太鼓の皮のように音を増幅させてしまうのです。

具体例として、厚みが12mmほどあるスレート屋根材と比較すると、ガルバリウム鋼板の厚みは約30分の1しかありません。この薄い金属板が雨粒で細かく振動し、その振動音が屋根裏の空間で共鳴することで、室内に「カーンカーン」といった甲高い音や「バラバラ」という激しい音として伝わります。もしあなたが日頃から静かな環境を大切にしているなら、この音は想像以上のストレスになる可能性があります。

音対策では、音を跳ね返す「遮音シート」や、振動そのものを抑える「制振シート」が使われます。ガルバリウム鋼板の雨音対策では、振動を抑える制振の考え方が特に重要になります。業者には「どんな制振対策をしますか?」と質問してみましょう。

実際の失敗談。「豪雨の日はテレビの音が聞こえにくい」

雨音対策を十分に検討しないまま採用すると、実際の生活の中で「こんなはずじゃなかった」という後悔につながるケースが後を絶ちません。特に近年増えているゲリラ豪雨の際には、日常生活に支障が出るほどの騒音に悩まされることがあるからです。

実際にあった後悔の声として、「大雨の日はリビングでテレビの音量をかなり上げないと家族の会話が聞き取れない」「2階の寝室で寝ていると、夜中に降る雨の音で目が覚めてしまい、寝不足気味になった」といった失敗談があります。もしあなたが在宅で仕事をしていたり、小さなお子様がいたり、静かな睡眠環境を重視したりするならば、このデメリットは暮らしの質を大きく下げる要因になりかねません。

後悔しないためのチェックリスト

- 寝室や書斎が2階にあるか

- 自宅で過ごす時間は長いか

- 音に敏感な家族(乳幼児や高齢者)がいるか

- 家の周辺は静かな住宅街か

これらの項目に多く当てはまるほど、専門業者と遮音対策について念入りに相談する必要があります。

他の屋根材との遮音性能を比較するとその差は歴然

他の代表的な屋根材と比べると、ガルバリウム鋼板の遮音性の低さは際立っています。屋根材は、素材自体が重く厚いほど音を伝えにくくなるため、圧倒的に軽くて薄いガルバリウム鋼板は構造的に不利なのです。

雨音の聞こえ方をイメージで例えるなら、重厚な「瓦」がBGM程度に聞こえる「しとしと」という音だとすれば、次に重い「スレート」は「ぽつぽつ」という音、そして対策をしていない「ガルバリウム鋼板」はドラムのような「バラバラ!」という騒音に感じられるほどの差があります。

屋根材1㎡あたりの重量比較

| 屋根材の種類 | 1㎡あたりの重量 |

|---|---|

| 瓦 | 約40kg |

| スレート | 約20kg |

| ガルバリウム鋼板 | 約5kg |

この重量差が、そのまま遮音性能の差に直結します。ただし、これはあくまで素材単体での比較です。ガルバリウム鋼板でも、下に敷く断熱材や制振材を工夫することで、遮音性能をスレート屋根と同等レベルまで高めることは可能です。「ガルバリウム鋼板=うるさい」と諦めるのではなく、「対策をすれば静かにできる」と理解することが重要です。

【デメリット2】夏は暑く冬は寒くなりやすい断熱性の低さ

ガルバリウム鋼板は金属であるため熱を非常に伝えやすく、屋根材自体には断熱性能がほとんど期待できません。この特性により、夏は太陽の熱が室内に伝わって蒸し暑くなり、冬は室内の暖気が外へ逃げてしまい、光熱費がかさむ原因になるからです。

ここでは、ガルバリウム鋼板の断熱性に関するデメリットと、快適な住環境を手に入れるための必須対策について解説します。

熱伝導率の高さが「夏場の2階がサウナ状態」を招く

ガルバリウム鋼板の屋根は、夏の強い日差しを浴びると表面が高温になり、その熱が室温を直接上昇させます。その原因は、金属特有の「熱伝導率の高さ」にあります。熱せられたフライパンの熱が持ち手まで伝わるのと同じ原理で、屋根の熱が家の中まで伝わってしまうのです。

真夏の晴天時、ガルバリウム鋼板の屋根表面は手で触れないほど熱く、時には80℃近くまで上昇します。この熱が屋根裏に伝わると、屋根裏空間は60℃を超えるサウナのような状態になり、その熱が2階の天井から室内へと放射されます。もし2階にリビングや寝室がある場合、エアコンを最強にしてもなかなか部屋が涼しくならず、不快なだけでなく電気代の無駄遣いにもつながってしまいます。

熱の伝えやすさを示す熱伝導率は、数値が大きいほど熱を伝えやすいことを意味します。粘土瓦を「1」とすると、スレートは約「2」、ガルバリウム鋼板の元となる鉄は約「80」となり、いかに熱を伝えやすい素材であるかが分かります。

断熱材一体型でない製品は対策が必須

快適な室内環境を保つためには、断熱対策が絶対に必要です。一般的なガルバリウム鋼板の製品そのものには断熱機能が含まれておらず、断熱は屋根の下に施工する「断熱材」が担うからです。

もし費用を抑えたいからと断熱材をケチったり、知識のない業者が不十分な施工をしたりすると、ガルバリウム鋼板の見た目の良さとは裏腹に、「夏は暑く冬は寒い家」になってしまいます。具体的には、屋根の直下に隙間なく断熱材を敷き詰める工事が必須です。最近では、ガルバリウム鋼板の裏側に断熱材が予め貼り付けられている「断熱材一体型」の製品も人気があります。このタイプなら、断熱性能と同時に雨音を軽減する効果も期待できます。

業者に「断熱材は何を使いますか?」「断熱材の厚みは何ミリですか?」と具体的に質問してみましょう。明確な答えが返ってこない業者は要注意です。

カバー工法でも断熱対策を怠ると効果は半減

既存の屋根に重ねて施工する「カバー工法」でも、断熱対策を疎かにしてはいけません。カバー工法は既存の屋根材と新しいガルバリウム鋼板の間に空気層ができるため、断熱効果が期待できますが、それだけでは不十分な場合が多いからです。

「カバー工法なら二重屋根になるから涼しくなる」と言われますが、これは半分正解で半分間違いです。確かに空気層には断熱効果がありますが、夏の強い日差しで熱せられたガルバリウム鋼板の熱は、空気層を通じて下の屋根に伝わり、最終的に室温を上昇させます。より高い断熱効果を求めるのであれば、カバー工法であっても、新しいガルバリウム鋼板の下に遮熱シートや薄い断熱材を敷く追加工事を検討すべきです。このひと手間が、数年後の快適性と光熱費に大きな差を生みます。

断熱性能を最大限に引き出すには、屋根裏の熱気や湿気を外に逃がす「通気層」の確保が極めて重要です。腕の良い業者は、断熱だけでなくこの「通気」まで考慮した提案をしてくれます。

【デメリット3】飛来物などで傷や凹みがつきやすい

ガルバリウム鋼板は軽量で加工しやすい反面、表面の硬さはそれほど高くないため、衝撃によって傷や凹みがつきやすいという弱点があります。素材が薄い鋼板であるため、硬いものが強く当たると、その衝撃を吸収しきれずに変形してしまうからです。

ここでは、傷や凹みが発生する原因から、修理の難しさ、そしてサビに繋がるリスクまでを解説します。

台風による飛来物や工事中の不注意が原因に

傷や凹みは、自然災害時や工事中のささいな不注意など、予期せぬタイミングで発生します。特に、屋根は自分たちの目が届きにくい場所であるため、いつの間にか傷がついていたというケースが少なくありません。

具体的な原因としては、以下のようなケースが挙げられます。

傷や凹みの主な原因

- 台風や竜巻による小石、木の枝などの飛来物

- アンテナや太陽光パネル設置工事での工具の落下

- 工事中にはしごを不用意に立てかける

新築やリフォーム直後にこのような傷がついてしまうと、精神的なショックも大きくなります。傷が心配な方には、表面に細かな凹凸加工が施された「さざ波」や「ちぢみ塗装」といったデザインの製品がおすすめです。光が乱反射するため、つるっとした製品に比べて小さな傷や凹みが目立ちにくくなります。

一度ついた凹みは修理が難しく見た目を損なう

ガルバリウム鋼板についてしまった凹みは、部分的に元通りに直すことが非常に困難です。薄い金属板であるため、板金技術で完全に元の平らな状態に戻すことは難しく、無理に直そうとするとかえって歪みが広がってしまうことがあるからです。

自動車のボディの凹みのように、裏から叩き出して綺麗に補修する、といったことが屋根材ではできません。そのため、小さな凹みであっても、見た目が気になる場合は、その凹みがある鋼板を一枚まるごと交換(張り替え)する必要が出てきます。もし凹みが広範囲に及ぶ場合、修理費用は数十万円に及ぶ可能性もあり、見た目の問題だけでなく、経済的な負担にもなってしまいます。

小さなひっかき傷であれば、メーカー純正の補修用塗料(タッチアップペン)で錆び止めを兼ねて目立たなくすることは可能です。ただし、これはあくまで応急処置であり、色味が完全に一致するわけではないため、補修箇所が逆に目立つこともあります。

傷がサビの発生起点になる「もらいサビ」のリスク

表面についた傷は、見た目の問題だけでなく、そこからサビが広がる最大の原因になります。ガルバリウム鋼板の防錆性能は表面の「メッキ層」によって守られていますが、傷によってメッキが剥がれ、中の鉄の層が剥き出しになってしまうからです。

深い傷によって鉄が露出すると、雨水や空気に触れて「赤サビ」が発生します。このサビを放置すると、徐々に周辺に広がっていき、屋根の耐久性を著しく低下させます。また、工事中に切断した他の金属の切り粉が屋根に付着し、その金属粉が錆びてガルバリウム鋼板にサビが移ってしまう「もらいサビ」という現象も起こり得ます。もし施工業者の清掃が不十分だと、引き渡しから数ヶ月でサビが発生するという最悪のケースも考えられます。

工事完了時には、屋根の上に金属の粉などが残っていないか、自分の目で確認することが重要です。また、アンテナの固定金具など、屋根の上に取り付ける部材は、サビにくいステンレス製のものを選ぶよう業者に依頼しましょう。

【デメリット4】沿岸部や工場地帯ではサビが発生しやすい

高い耐久性を誇るガルバリウム鋼板ですが、万能ではなく、特定の環境下ではサビが発生するリスクが高まります。ガルバリウム鋼板を保護している表面のメッキ層が、潮風に含まれる塩分や、工場から排出される酸性雨など、特定の化学物質によって劣化が早められてしまうからです。

ここでは、サビの種類や発生しやすい環境、そしてメーカー保証の注意点について解説します。

おしゃれな見た目が台無しになる「赤サビ」と「白サビ」

ガルバリウム鋼板に発生するサビには、主に「赤サビ」と「白サビ」の2種類があります。それぞれ発生する原因とメカニズムが異なり、放置すればどちらも美観を損ない、建物の寿命を縮める要因となるため、違いを理解しておくことが重要です。

サビの種類と特徴

| サビの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 赤サビ | 傷などから鋼板本体の鉄が錆びる現象。素材の腐食を意味し、放置すると穴が開く原因になる最も深刻なサビ。 |

| 白サビ | 表面のメッキ層(亜鉛)が高温多湿の環境で酸化し、白い斑点やシミのように現れる現象。メッキ層が消耗しているサイン。 |

定期的に、双眼鏡などを使って屋根全体を遠くから眺めてみましょう。特に、屋根のフチや棟(屋根のてっぺん)の部分はサビが発生しやすい箇所です。茶色や白色のシミを見つけたら、専門業者による点検をおすすめします。

特に注意が必要なのは海沿いの塩害地域

海に近い地域では、潮風の影響でガルバリウム鋼板のサビのリスクが格段に高まります。潮風に含まれる塩分が屋根に付着し、保護メッキ層の腐食を強力に促進してしまう「塩害」が起こるからです。

海岸から2km以内は特に塩害が深刻な地域とされており、何も対策をしないと、メーカーの保証期間内であっても数年でサビが発生するケースがあります。もしあなたが海沿いの地域にお住まいなら、ガルバリウム鋼板の採用は慎重に検討する必要があります。対策として、より錆に強い表面処理が施された「フッ素鋼板」などの高耐久製品を選ぶことが重要になります。

業者に見積もりを依頼する際は、「この製品は塩害地域に対応していますか?」「メーカーの保証書に塩害に関する記載はありますか?」と必ず確認しましょう。製品によっては、海岸からの距離に応じて保証内容が異なる場合があります。

メーカーの「穴あき保証」が適用されないケースとは

製品についているメーカー保証は、どんなサビでも保証してくれるわけではない点に注意が必要です。保証の対象は、主に製品自体の不具合による「穴あき」に限られており、傷や塩害、メンテナンス不足が原因で発生したサビは、ほとんどの場合で保証対象外となるからです。

「サビが出たら無償で直してもらえる」という保証は、実際には存在しないと考えた方が良いでしょう。保証書の約款には、免責事項として以下のようなケースが細かく記載されています。

保証対象外となる主なケース

- 飛来物による傷からのサビ

- 酸性雨・塩害等の特殊な環境による腐食

- 適切なメンテナンスが行われなかったことに起因する劣化

もし保証内容をよく確認せずに「保証付きだから安心」と思い込んでいると、いざという時に高額な修理費用を自己負担することになりかねません。保証書で見るべきは「塗膜保証と穴あき保証の違い」と「免責事項」の2点です。何が保証されないのかを知ることが最も重要です。

【デメリット5】初期費用が高めでメンテナンスも必要

ガルバリウム鋼板は、広く普及しているスレート屋根などと比較して導入時の初期費用が高く、さらに長期的に性能を維持するためには定期的なメンテナンス費用もかかります。材料そのものが比較的高価なことに加え、美観や防錆性能を保つためには、10年から15年周期での塗装メンテナンスがメーカーによって推奨されているからです。

ここでは、初期費用とメンテナンス費用という、お金にまつわるデメリットを具体的に解説します。

スレート屋根に比べて初期費用は高くなる傾向

ガルバリウム鋼板を使った屋根工事は、国内で最も普及している屋根材であるスレートに比べて、初期費用が数十万円単位で高くなるのが一般的です。材料自体の単価が高いことに加え、金属屋根の施工には専門的な知識と技術が必要であり、施工費も高くなる傾向があるためです。

屋根カバー工法の費用相場(30坪戸建ての場合)

| 屋根材の種類 | 費用相場 |

|---|---|

| スレート屋根 | 80万円~120万円 |

| ガルバリウム鋼板 | 100万円~160万円 |

この20万円以上の価格差は、予算を考える上で大きな判断材料になります。もしあなたが「とにかく初期費用を安く抑えたい」と考えるなら、ガルバリウム鋼板は最適な選択肢ではないかもしれません。

業者から見積もりを取る際は、総額だけでなく「材料費」「施工費」「足場代」といった内訳を必ず確認しましょう。特にガルバリウム鋼板の場合、屋根の端の処理に使う「役物(やくもの)」という部材の費用も含まれているか確認することが重要です。

10年から15年周期で推奨される塗装メンテナンス

ガルバリウム鋼板の美しい外観と高い防水・防錆性能を長く保つためには、10年から15年ごとの塗装メンテナンスが欠かせません。紫外線や雨風に常に晒される屋根は、表面を保護している塗膜が徐々に劣化してしまうため、性能が落ちる前に塗り直すことで、素材本体を保護する必要があるからです。

塗膜が劣化してくると、まず表面のツヤがなくなり、手で触ると白い粉が付着する「チョーキング現象」が起こります。これは塗装時期が近づいているサインです。これを放置すると、塗膜にひび割れや剥がれが生じ、最終的にはサビの発生につながります。塗装メンテナンスの費用は、足場代を含めて30坪の住宅で40万円から70万円程度が目安です。この費用を予算計画に入れていないと、10年後に想定外の大きな出費に慌てることになります。

メンテナンスで使う塗料にはグレードがあります。安価なウレタン塗料より、少し高価なシリコン塗料やフッ素塗料を選ぶと、次のメンテナンスまでの期間を延ばすことができ、長期的なトータルコストを抑えることにつながります。

メンテナンスを怠るとカバー工法や葺き替えが必要に

推奨される時期に塗装メンテナンスを行わないと、より大掛かりで高額なカバー工法や葺き替え工事が必要になり、結果的に損をしてしまいます。塗装で済むのは、あくまで表面の塗膜が劣化した軽微な段階までです。サビが鋼板の内部まで進行したり、腐食によって穴が開いたりしてしまうと、塗装ではもはや手遅れだからです。

例えば、本来であれば50万円で済んだはずの塗装メンテナンスを先延ばしにした結果、屋根全体にサビが広がってしまったとします。この場合、既存の屋根の上に新しい屋根を重ねる「カバー工法(100万円〜)」や、既存の屋根を全て剥がして新しくする「葺き替え工事(120万円〜)」が必要となり、塗装の2倍以上の費用がかかってしまいます。「まだ大丈夫」という油断が、将来の大きな出費につながることを覚えておく必要があります。

危険信号セルフチェック

- 屋根全体の色が明らかに薄くなった、まだらになった

- 手で触ると白い粉がつく

- 屋根のフチや棟から茶色いサビ汁が出ている

これらのサインは、専門家による詳しい診断が必要な危険信号です。手遅れになる前に、早めに信頼できる業者に相談しましょう。

ガルバリウム鋼板のメリットとデメリットを比較!本当に選ぶべき?

ガルバリウム鋼板を選ぶべきかは、そのメリットとデメリットを正しく理解し、あなたの価値観や住まいの環境に合うかどうかを天秤にかけて判断することが重要です。なぜなら、耐久性の高さやデザイン性の良さといった魅力的なメリットがある一方で、音や熱の問題など、人によっては後悔につながりかねない無視できないデメリットも存在するからです。

まず、ガルバリウム鋼板が持つ主な特徴をメリット・デメリットの観点から比較してみましょう。

ガルバリウム鋼板のメリット・デメリット比較表

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 耐久性・寿命 | サビに強く、耐用年数が25年~35年と長い | 表面に傷がつくとサビやすく、塩害や酸性雨の影響も受ける |

| 耐震性 | 非常に軽量なため、建物の重心が下がり、地震の揺れに強い | 薄い素材のため、物が当たると凹みやすい |

| デザイン性 | モダンでスタイリッシュな外観。色や形状のバリエーションが豊富 | 金属特有の無機質な印象を与えることがある |

| 機能性(音・熱) | – | 金属のため雨音が響きやすく、熱を伝えやすいため夏場に室内が暑くなりやすい |

| メンテナンス | 10~20年ごとの塗装が推奨されるが、基本的に耐久性が高い | 傷やサビの補修、定期的な水洗いが必要。塗装費用が比較的高額になることがある |

| 初期費用 | スレートなどに比べるとやや高価だが、瓦よりは安い傾向にある | 断熱材一体型製品や遮音対策を追加するとコストが上がる |

この表から分かるように、ガルバリウム鋼板は「軽くて丈夫、そしておしゃれ」という大きな魅力があります。しかし、その反面、「音や熱に弱く、デリケートな一面もある」ということを理解しておく必要があります。

これらの特性を踏まえると、ガルバリウム鋼板はどのような方に適しているのでしょうか。

ガルバリウム鋼板がおすすめな人

- 建物の耐震性を向上させたい方(特にカバー工法でのリフォーム)

- モダンでシャープな、都会的なデザインの外観を好む方

- 長期的な視点で、メンテナンスの手間やコストを抑えたい方

- 屋根の勾配が緩やかな住宅にお住まいの方

一方で、以下のような場合は、他の建材も視野に入れて慎重に検討することをおすすめします。

他の建材を検討した方が良い人

- 雨音などが気にならない、静かな住環境を最優先したい方

- 海から近く、塩害対策に大きなコストや手間をかけたくない方

- 初期費用をとにかく安く抑えたい方

- 凹みや傷が頻繁に発生しうる環境(例:ボール遊びをする子供がいる)にお住まいの方

このように、ガルバリウム鋼板はメリットとデメリットがはっきりしている建材です。あなたの家づくりで何を優先するのかを明確にすることで、最適な選択ができるでしょう。次の章からは、特に知っておくべきデメリットと、その具体的な対策について詳しく解説していきます。

デメリットを克服!後悔しないための具体的な対策方法を完全ガイド

ガルバリウム鋼板が持つ一見すると不安なデメリットも、事前の知識と適切な対策によって、そのほとんどを克服、あるいは大幅に軽減することが可能です。なぜなら、音や熱、サビといった各デメリットには、それぞれ有効な施工方法や相性の良い製品、ご自身でできるメンテナンスといった具体的な解決策が存在するためです。

「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、デメリットを最小限に抑える5つの具体的な対策を理解しておきましょう。

【音の問題】「雨音がうるさい」への対策

雨音の反響を抑えるには、屋根材の裏側に制振シートを貼る、もしくは断熱材と一体化した製品を選ぶのが最も効果的です。これらの対策は、屋根材自体の振動を吸収し、室内へ伝わる音を大幅に軽減します。スレート屋根からのカバー工法の場合、既存の屋根材が音を和らげる役割を果たすため、影響は少なくなります。

【熱の問題】「夏は暑く、冬は寒い」への対策

夏の厳しい暑さ対策には、太陽光を反射する「遮熱塗料」が塗られた製品や、断熱材一体型のガルバリウム鋼板が有効です。また、屋根と下地の間に空気の通り道を作る「屋根通気工法」は、屋根裏にこもった熱気を効率的に排出するため、室温の上昇を抑える上で非常に重要な役割を果たします。

【傷・凹みの問題】「見た目が損なわれる」への対策

傷や凹みが気になる場合は、表面に細かな凹凸加工が施されたデザインや、光沢を抑えた「つや消し」仕上げの製品を選ぶと良いでしょう。これらの製品は光の反射を抑えるため、傷が目立ちにくくなります。もし傷がついてしまった場合でも、専用の補修塗料でタッチアップすることが可能です。

【サビの問題】「すぐサビてしまった」への対策

サビの最大の原因となる表面の汚れや塩分は、年に1〜2回、ホースなどで水をかける定期的な洗浄で予防できます。特に、潮風の影響を受けやすい沿岸地域では、このメンテナンスが製品の寿命を大きく左右します。また、メーカー保証には「塗膜保証」と「穴あき保証」があり、保証内容や期間、特に免責事項(保証対象外となるケース)を事前に確認することが不可欠です。

【費用の問題】「メンテナンスで高くついた」への対策

長期的なコストを抑える鍵は、信頼できる業者選びにあります。複数の業者から相見積もりを取り、単に安いだけでなく、施工実績や保証内容を比較検討しましょう。適切な施工と長期的なメンテナンス計画を立てることで、30年スパンで見たトータルコストを最適化できます。

このように、ガルバリウム鋼板のデメリットは、正しい知識を持って対策を講じることで十分にカバーできます。採用を検討する際は、これらの対策をセットで考え、施工業者に相談することが後悔しない家づくりの第一歩です。

ガルバリウム鋼板は屋根と外壁で注意点が違う?場所別の選び方

ガルバリウム鋼板は、採用する場所が「屋根」か「外壁」かによって、注意すべきデメリットの優先順位が変わります。なぜなら、屋根は雨や太陽光を直接受ける過酷な環境にある一方、外壁は人の目に触れたり物がぶつかったりする機会が多いなど、それぞれ置かれる状況が異なるからです。

例えば、屋根に使う場合は「雨音のうるささ」や「夏の暑さ」といった遮音性・断熱性の問題がより重要になります。一方で、外壁に使う場合は「物をぶつけてできた傷や凹み」が目立ちやすいため、表面の強度やデザインの選び方が大切なポイントになります。

ご自身の計画に合わせて最適な選択ができるよう、以下の表で場所ごとの注意点を比較してみましょう。

屋根と外壁における注意点の違い

| 項目 | 屋根に採用する場合 | 外壁に採用する場合 |

|---|---|---|

| 最優先で注意すべきデメリット | 音と熱の問題(遮音性・断熱性) | 傷・凹みと見た目の問題(表面強度・デザイン) |

| 具体的な後悔ポイントの例 | 「大雨の日に雨音が響いて眠れない」「夏場の2階がサウナ状態で暑すぎる」 | 「自転車を倒したら簡単に凹んでしまった」「傷からサビが発生して見栄えが悪い」 |

| 重視すべき対策・選び方のポイント | 断熱材と一体になった製品を選ぶ 制振・遮音性能を持つ下地材を併用する |

傷が目立ちにくい「つや消し」や凹凸のあるデザインを選ぶ 保証が手厚い製品や業者を選ぶ |

このように、ご自宅のどこにガルバリウム鋼板を使いたいかによって、注目すべきデメリットと対策は異なります。この違いを理解することが、後悔しない建材選びの第一歩です。

ガルバリウムの外壁は20年後にどうなる?色褪せやメンテナンス

ガルバリウム鋼板の外壁は、計画的なメンテナンスを行えば、20年が経過しても新築時のような美しい外観を保つことが可能です。しかし、もしメンテナンスを怠ると、色褪せや汚れ、さらにはサビが発生するリスクが高まります。

この違いが生まれる理由は、ガルバリウム鋼板の表面を保護している「塗膜」にあります。この塗膜は、日々の紫外線や雨風にさらされることで、徐々に劣化していくためです。

塗膜劣化の分かりやすいサインとして、「チョーキング現象」が挙げられます。これは、外壁を手で触ったときに白い粉が付着する状態で、色褪せが始まっている証拠です。このような劣化を放置せず、一般的に10年~20年を目安に専門業者による点検と再塗装を行うことが推奨されています。適切な時期にメンテナンスを実施することで、ガルバリウム鋼板が本来持つ高い耐久性を最大限に引き出し、建物を長期にわたって保護できます。

つまり、20年後も美しい我が家を維持するためには、ガルバリウム鋼板を採用した時点から、将来のメンテナンス計画を立てておくことが極めて重要です。

ガルバリウム鋼板の価格は高い?初期費用とメンテ費用の相場

ガルバリウム鋼板を選ぶ際、「初期費用が高いのでは?」「後からメンテナンス費用がかさむのでは?」といった費用面の不安は、後悔を避けるために最も重要なポイントです。

結論から言うと、ガルバリウム鋼板の初期費用はスレートなどの建材に比べてやや高価ですが、メンテナンス費用を含めた30年間の総費用で見ると、結果的に経済的になる可能性が高いです。これは、ガルバリウム鋼板が非常に優れた耐久性を持ち、頻繁な塗装や修理が不要なため、長期的な維持コストを抑えられるからです。

ここでは、具体的な費用相場を他の建材と比較しながら、後悔しないためのコストの考え方を解説します。

【一目でわかる】主要屋根材の費用比較

まず、代表的な屋根材について「初期費用」と「30年間の総費用」の目安を比較してみましょう。

屋根材の費用比較(30坪住宅の場合の目安)

| 屋根材の種類 | 初期費用(材料+工事費) | 30年間のメンテナンス費用(目安) | 30年間の総費用(目安) |

|---|---|---|---|

| ガルバリウム鋼板 | 約60万円~120万円 | 約40万円~80万円(塗装1回) | 約100万円~200万円 |

| スレート | 約40万円~80万円 | 約80万円~120万円(塗装2回) | 約120万円~200万円 |

| アスファルトシングル | 約50万円~100万円 | 約50万円~100万円(重ね葺き1回) | 約100万円~200万円 |

| 陶器瓦(日本瓦) | 約90万円~150万円 | ほぼ不要(漆喰補修など) | 約90万円~160万円 |

※上記の費用はあくまで目安です。建物の形状、立地条件、使用する製品のグレードによって変動します。

初期費用は高いが、メンテナンス回数が少ない

上の表が示すように、ガルバリウム鋼板が長期的に見て経済的である理由は、メンテナンス頻度の違いにあります。

例えば、最も普及しているスレート屋根は、約10年ごとに表面の塗膜が劣化し、防水性を保つための再塗装が推奨されます。30年間で少なくとも2回の塗装が必要になる計算です。

一方で、ガルバリウム鋼板は耐久性の高いメッキ層と塗膜で保護されており、メンテナンス周期は15年~25年が目安です。製品によっては、さらに長期間メンテナンスが不要なものもあります。屋根の工事には毎回高額な足場費用(約15万~25万円)がかかるため、この工事の回数が1回減るだけでも、総費用に数十万円の差が生まれるのです。

初期費用の相場

ガルバリウム鋼板の屋根リフォームや新設にかかる初期費用は、1平方メートルあたり6,000円〜9,000円が目安です。一般的な30坪(屋根面積約100平方メートル)の住宅の場合、総額で60万円〜120万円程度を見込むとよいでしょう。

これには、材料費、工事費、既存屋根の撤去費用(葺き替えの場合)などが含まれます。カバー工法の場合は撤去費用が不要なため、少し安く抑えられます。

メンテナンス費用の相場

ガルバリウム鋼板の主なメンテナンスは、表面の再塗装です。大きな傷やサビの発生がなければ、15年〜25年を目安に一度行います。費用は足場代を含めて、一式で40万円〜80万円程度が相場です。

これに対し、スレート屋根は10年ごとに40万円〜60万円の塗装費用がかかるため、30年間で80万円以上の出費となる可能性があります。

このように、目先の初期費用だけで建材を選ぶと、「メンテナンス費用で結局高くついた」という後悔につながりかねません。ご自身の予算と、この先何年その家に住み続けるかというライフプランを考慮し、長期的な視点で総費用を比較検討することが、賢い選択の鍵となります。

他の建材と徹底比較!あなたに最適な屋根・外壁材の選び方

ガルバリウム鋼板が誰にとっても最適な建材というわけではありません。なぜなら、屋根や外壁に使われる建材にはそれぞれ一長一短があり、あなたが家づくりで何を最も大切にするかによって、選ぶべき材料は変わるからです。

後悔しない選択のためには、各建材の特徴を正しく理解し、ご自身の希望と照らし合わせることが不可欠です。ここでは主要な屋根・外壁材の性能やコストを比較し、あなたに最適な建材を見つける手助けをします。

主要な屋根・外壁材の比較一覧

| 箇所 | 建材の種類 | 初期費用(m²単価) | 耐用年数 | メンテナンス(周期/内容) |

|---|---|---|---|---|

| 外壁 | 窯業系サイディング | 5,000~9,000円 | 30~40年 | 10~15年 / 塗装・シーリング打替え |

| 外壁・屋根 | ガルバリウム鋼板 | 6,000~12,000円 | 25~40年 | 10~20年 / 塗装 |

| 屋根 | スレート(コロニアル) | 4,500~8,000円 | 20~30年 | 10年前後 / 塗装 |

| 屋根 | 瓦(陶器・セメント) | 9,000~20,000円 | 50年以上(陶器瓦) | ほぼ不要(陶器瓦) / 10~20年塗装(セメント瓦) |

この表からわかるように、優先順位によって最適な建材は異なります。

優先順位別の建材選びの例

- 初期費用を抑えたい: スレートや窯業系サイディングが有力な候補です。

- デザイン性を重視したい: 圧倒的なバリエーションを誇る窯業系サイディングが適しています。

- メンテナンスの手間を減らしたい: 耐久性の高いガルバリウム鋼板や陶器瓦がおすすめです。

- 耐震性を高めたい: 軽量なガルバリウム鋼板やスレートが家に負担をかけにくいでしょう。

このように、ご自身の価値観(デザイン、コスト、メンテナンス性)と住まいの条件(立地、構造)を天秤にかけ、総合的に判断することが、満足のいく建材選びにつながります。

失敗談に学ぶ!信頼できるガルバリウム施工業者の見分け方

ガルバリウム鋼板の採用で後悔しないためには、製品の特性を理解することと同じくらい、施工技術が高く信頼できる業者を選ぶことが重要です。なぜなら、ガルバリウム鋼板は薄くてデリケートな建材であり、その性能は職人の技術力に大きく左右されるからです。

例えば、技術の低い業者が施工すると、屋根と壁の取り合い部分など、雨水が集中しやすい箇所の「雨仕舞(あまじまい)」という防水処理が不十分で、数年後に雨漏りを引き起こすケースがあります。また、施工中についた小さな傷の補修が不適切だったために、そこからサビが広がり、わずか5年で見た目が悪くなってしまったという失敗談も少なくありません。

一方で、優良業者はガルバリウム鋼板の特性を熟知しています。建物の形状や立地条件に合わせて最適な施工方法を提案し、メーカーの施工基準を遵守することで、建材の持つ耐久性や美観を最大限に引き出します。

そこで、後悔しない業者選びのために、以下のチェックリストをご活用ください。見積もりや商談の際に、これらの点を確認することが、長期的な安心につながります。

信頼できる優良業者を見極めるチェックリスト

- ガルバリウム鋼板の施工実績は豊富か?: 具体的な施工事例(写真や施工件数)を見せてもらいましょう。特にご自身の住宅と似たような条件での実績があるかを確認することが重要です。

- 見積書の内容は詳細か?: 「工事一式」のような大雑把な見積もりではなく、使用する鋼板のメーカー・製品名・厚さ、下地材や防水シート、役物板金の種類など、工事の内訳が細かく記載されているか確認します。

- 専門的な質問に的確に答えられるか?: 「雨音対策としてどのような工夫をしますか?」「塩害地域ですが、サビ対策で重要なことは何ですか?」といった専門的な質問に対し、具体的に分かりやすく説明できるかどうかが技術力を見極めるポイントです。

- 保証内容は明確か?: 製品自体の「メーカー保証」に加えて、工事の不具合に対応する「自社施工保証」があるかを確認します。保証期間だけでなく、どのような場合に保証が適用されるのか、その範囲を必ず書面で確認しましょう。

- 現地調査は丁寧か?: ただ屋根を見るだけでなく、必要に応じて屋根裏の状態を確認したり、採寸を丁寧に行ったりするなど、建物の状態を正確に把握しようとする姿勢があるかを見極めます。

業者選びは、単に価格の安さだけで決めるべきではありません。このチェックリストを使い、複数の業者を比較検討することで、あなたの家を長期間守ってくれる、信頼できるパートナーを見つけることができます。

よくある質問。ガルバリウム鋼板の溶接やスクラップ価格は?

ガルバリウム鋼板を検討する中で、「現場での加工は?」「古くなったらどうなるの?」といった専門的な疑問も出てくるでしょう。ここでは、よくある質問である「溶接」と「スクラップ価値」について、Q&A形式で分かりやすく回答します。

Q1. ガルバリウム鋼板は現場で溶接できますか?

A. いいえ、現場での溶接は基本的に推奨されません。

理由は、溶接時の高い熱が、ガルバリウム鋼板の命である表面のメッキ層を破壊してしまうからです。このメッキ層は、亜鉛とアルミニウムで構成され、鋼板本体をサビから守る重要な役割を担っています。

溶接によってこの保護層が失われると、その部分がむき出しになり、雨水や空気に触れることで急速にサビが進行してしまいます。結果として、建材全体の耐久性を著しく低下させ、雨漏りなどの不具合を引き起こす大きな原因となりかねません。そのため、施工は切断や曲げ加工が基本となり、溶接が必要な設計は避けるのが一般的です。

Q2. 解体したガルバリウム鋼板はスクラップとして売れますか?

A. はい、鉄スクラップとして売却できますが、価格は条件次第です。

ガルバリウム鋼板の主成分は鉄であるため、資源としての価値があります。しかし、その買取価格は常に一定ではありません。価格を左右する主な要因は以下の通りです。

価格変動の要因

- 鉄の市場価格(相場): 鉄スクラップの価格は、日々変動する市場の相場に連動します。

- 不純物の有無: 表面の塗料や、裏面に貼り付けられた断熱材などの付着物(不純物)が少ないほど、高値で取引される傾向にあります。純粋な鋼板に近い状態が最も価値が高くなります。

- 量や状態: スクラップの量や、サビ・汚れの程度も査定に影響します。

正確な買取価格を知るためには、お近くの金属スクラップ専門業者に直接問い合わせ、見積もりを依頼することが不可欠です。その際は、鋼板の状態をなるべく詳しく伝えることで、より正確な査定が期待できます。

まとめ:ガルバリウム鋼板のデメリットを知り後悔のない選択を

ガルバリウム鋼板で後悔しないためには、デメリットと対策を正しく理解し、あなたの家と価値観に合うかを見極めた上で、信頼できる専門業者に相談することが最も重要です。なぜなら、ガルバリウム鋼板は耐久性やデザイン性に優れた建材ですが、その特性を理解せずに採用すると、「こんなはずじゃなかった」という住んでからの不満につながる可能性があるためです。

この記事では、ガルバリウム鋼板の代表的な5つのデメリット「音・熱・傷・サビ・費用」と、それぞれの具体的な対策を解説しました。しかし、どの対策が最適かは、あなたの家の立地(海沿い、市街地など)、予算、そして何を最も重視するか(デザイン、静粛性、コストなど)によって大きく異なります。

最終的な意思決定に役立つよう、これまでの内容をチェックリストにまとめました。業者に相談する際に、ぜひご活用ください。

ガルバリウム鋼板採用の最終チェックリスト

| 懸念点(後悔ポイント) | デメリットの内容 | 主な対策方法 | 業者への確認ポイント |

|---|---|---|---|

| 雨音がうるさくて眠れない | 鋼板が薄く、雨粒が当たる音が響きやすい | 制振材・断熱材一体型製品、屋根裏への断熱材施工 | 「どのような雨音対策を提案してくれますか?」 |

| 夏の2階がサウナ状態 | 熱伝導率が高く、屋根の熱が室内に伝わりやすい | 遮熱塗料、断熱材一体型製品、屋根通気工法 | 「遮熱・断熱性能を高めるための最適な工法は何ですか?」 |

| すぐに凹みや傷が目立つ | 表面が薄く、飛来物などで傷や凹みがつきやすい | 傷が目立ちにくい「つや消し」や凹凸デザインの製品を選ぶ | 「部分補修は可能ですか?費用はどれくらいですか?」 |

| おしゃれなはずがサビた | 傷からのサビ、塩害、酸性雨などが原因で発生 | 定期的な水洗い、塩害に強い高耐候性グレードの製品 | 「製品保証(特に穴あき保証)の内容と期間を教えてください」 |

| メンテ費用が想定外だった | 約10〜20年周期で色褪せや塗膜の劣化により塗装が必要 | メンテナンス計画と費用を事前に把握、高耐候性塗料を選ぶ | 「30年間のメンテナンススケジュールと概算費用を教えてください」 |

このチェックリストを基に、あなたの不安や要望を整理しましょう。そして、その内容を複数の専門業者に伝え、各社から提案と見積もりを取ることが、後悔しないための最も確実なステップです。

屋根修理マイスターでは、ガルバリウム鋼板の施工実績が豊富な優良業者を無料でご紹介しています。各社の提案を比較検討し、あなたの家にとって最良のパートナーを見つけることで、デメリットを最小限に抑え、メリットを最大限に引き出すことが可能になります。

最終的な判断に迷う場合や、専門家の意見を聞きたい場合は、ぜひ当サイトの無料相談窓口をご利用ください。あなたの家づくりが成功裏に終わるよう、私たちが全力でサポートします。

街の屋根やさん埼玉上尾店

街の屋根やさん埼玉上尾店

雨漏り修理110番

雨漏り修理110番

雨漏り屋根修理DEPO

雨漏り屋根修理DEPO